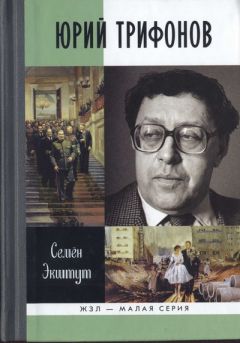

Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"

Описание и краткое содержание "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного" читать бесплатно онлайн.

Юрий Трифонов (1925–1981), популярнейший писатель эпохи позднего социализма, родоначальник городской/московской прозы как литературного направления, до сих пор остаётся «недочитанным», полагает автор книги. «Я пишу о смерти („Обмен“) — мне говорят, что я пишу о быте; пишу о любви („Долгое прощание“) — говорят, что тоже о быте; пишу о распаде семьи („Предварительные итоги“) — опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем („Другая жизнь“) — вновь говорят про быт», — сетовал Трифонов. Вместе с тем и в самой его судьбе, и в произведениях отразились как провалы, так и вершины великого советского эксперимента по справедливому переустройству жизни. Сын репрессированных родителей — и, несмотря на это, выпускник престижного Литературного института, уже за дипломную повесть «Студенты» получивший Сталинскую премию; связанный по первому браку с «подругой» Берии, — и позже, минуя «железный занавес», объехавший полмира как спортивный журналист; преуспевающий литератор — и не дождавшийся издания отдельной книгой своего главного произведения «Дом на набережной»… Семён Экштут, историк, доктор философских наук, попытался взглянуть на писателя в контексте «большого исторического времени» и обнаружил масштабно мыслящего философа, предсказавшего в творчестве причины, по которым великий эксперимент не удался. Многие суждения С. Экштута, как всегда, неожиданны, полемичны, провокативны — с установкой на споры, — но этим и интересны, а может быть, и полезны, о чём судить, конечно, читателю.

знак информационной продукции 16+

Именно эти люди стали читателями и героями прозы Юрия Валентиновича Трифонова. Писатель всю свою жизнь прожил при советской власти, однако, живя среди людей с мифологизированным сознанием, и сам, находясь внутри мифа, он последовательно разрушал этот миф изнутри. Трифонов осознавал себя учеником и продолжателем Чехова. «Чехов совершил переворот в области формы. Он открыл великую силу недосказанного. Силу, заключающуюся в простых словах, в краткости»[87]. Именно эта великая сила недосказанного, помноженная на способность советского интеллигента читать между строк, обеспечила феноменальный успех трифоновской прозы. Несмотря на все препоны и рогатки советской цензуры, Трифонов ухитрялся не только высказать всё, что он хотел сказать, но и быть понятым вдумчивым читателем. Именно Юрий Трифонов, опираясь на творчество Чехова, донёс до сознания советского интеллигента мысль о том, что он — лишь звено в длинной, уходящей в глубь веков цепи. Если шестидесятники XIX века не интересовались прошлым своей страны, уничижительно трактуя его как «позорное» и «постыдное», то шестидесятники XX века ни в коей мере не разделяли нигилизм своих предшественников, которые чванились своим разрывом с миром и временем отцов.

«Холодным осенним вечером, у костра, студент Иван Великопольский рассказывает двум крестьянским женщинам историю про то, как Пётр предал Христа во дворе первосвященника. Для студента Пётр не евангельская фигура, а живой человек, который плачет над своей слабостью. „И исшед вон, плакася горько“. Женщины взволнованы рассказом, одна из них, старуха Василиса, тоже заплакала — а ведь какое ей дело до событий, произошедших девятнадцать веков назад?

И студент подумал, что „прошлое связано с настоящим неопределённой цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему показалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой“.

Так же, как студент у костра, Чехов сумел в своём творчестве дотронуться до незримой цепи, связующей поколения, и она задрожала от него, от его сильных и нежных рук, и всё ещё дрожит, и будет дрожать долго…»[88]

Эти строки, содержащие большую цитату из чеховского «Студента», были написаны в декабре 1959 года к 100-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова и опубликованы 28 января 1960 года в «Литературной газете». Высочайшее профессиональное мастерство Трифонова заключалось в том, что используя форму проходной юбилейной статьи в центральном органе Союза советских писателей, он опубликовал литературный манифест своего будущего творчества.

Через несколько лет Трифонов написал рассказ «Кепка с большим козырьком». Сам автор считал этот небольшой рассказ исключительно важным, определяющим и рубежным для своего творчества. Если бы это было иначе, то он никогда бы не дал сборнику своих рассказов такое же название — «Кепка с большим козырьком» (1969). Это, может быть, самый чеховский рассказ в творчестве Трифонова. Уже первая фраза поражает читателя, современника Трифонова, своим бьющим в глаза несоответствием мировосприятию советского человека. Судя по всему, рассказ написан в самом начале 60-х годов, когда безоговорочное осуждение мещанских ценностей считалось общим местом. «Арташез приехал в С. пять лет назад с твёрдым намерением за короткий срок заработать шестьдесят тысяч денег (это было в 1955 году) и купить дом в Кисловодске»[89]. Восстановим обстоятельства места и времени. Прошло два года после смерти Сталина, ещё год остаётся до разоблачения его культа личности на XX съезде партии, а писатель делает героем своего произведения не полярника, не героя-фронтовика, не строителя канала и даже не будущего целинника. Главный герой рассказа, бесспорно, не принадлежит к тем, кому адресованы книги популярной молодогвардейской серии «Тебе в дорогу, романтик»: романтики великих дел для него не существует.

Как развивалось бы действие в произведении среднестатистического советского писателя, желающего опубликовать свой рассказ? Арташез, родившийся и до двадцати лет проживший в глухой карабахской деревне, по логике развития сюжета должен был бы убедиться в ложности своей мечты о домике. В этом ему помогли бы старшие товарищи и мудрый секретарь парткома или даже райкома. Рассказ завершился бы на оптимистической ноте. Произнеся саморазоблачительный монолог и поблагодарив товарищей за науку, Арташез, ещё не вышедший из комсомольского возраста, поехал бы осваивать целинные земли, чтобы именно там, а не в Кисловодске построить собственный дом. Вспомним популярные фильмы тех лет «Солдат Иван Бровкин» (1955) и «Иван Бровкин на целине» (фильм был создан в 1958-м, а премьера состоялась в январе 1959-го). Иное дело Трифонов. В первом же абзаце он поясняет, почему у армянского паренька из глухой карабахской деревни возникло это настойчивое желание заработать деньги и купить дом в Кисловодске. Но почему именно в Кисловодске? И уже вторая и третья фраза рассказа отвечают на этот вопрос. «Он очень хотел купить дом в Кисловодске. Сам он в Кисловодске не был, но знал, что там красиво, хороший воздух, курортное снабжение, много армян, кроме того, там жил дальний родственник Арташеза и ещё один знакомый человек, земляк Арташеза из одной с ним деревни, которые оба имели ту же профессию, что и Арташез, и от них доходили слухи, что в Кисловодске работы много и можно жить хорошо»[90].

Писатель сугубо конкретен: уже из первой фразы мы узнаём, сколько стоит вожделенный предмет мечтаний Арташеза. Чтобы современный читатель ощутил порядок цифр, надо знать, что для середины 50-х годов сумма в 60 тысяч рублей (6 тысяч рублей после денежной реформы 1961 года) была суммой не просто большой или очень большой, а, прямо скажем, фантастической. Лишь старший офицер Советской армии или доцент, имеющий степень кандидата наук (и тот и другой принадлежали к наиболее обеспеченным и хорошо оплачиваемым слоям населения), смогли бы скопить эту сумму в течение двух лет, правда, при одном существенном условии — если бы они два года не ели, не пили, а только откладывали свою зарплату, ощутимо превышавшую среднюю зарплату по стране. И первые читатели рассказа прекрасно понимали эти обстоятельства. Герой Трифонова хочет заработать эти очень большие деньги, причём заработать быстро и честно. Какому же ремеслу обучен Арташез? Он — парикмахер. Его профессия не героическая, не романтическая и не только малоподходящая для молодого мужчины, но даже слегка презираемая советским человеком. Арташез — дитя войны: с детских лет он привык к голоду, нищете, тяжёлому физическому труду и примитивному быту: в его родной деревне нет ни электричества, ни средней школы. Он с трудом смог закончить лишь четыре класса начальной школы, «потом работал землекопом, возчиком на арбе, одно лето подрядился ремонтировать дорогу, но всё это ему не нравилось, потому что труд был тяжёлый, а платили за него мало»[91]. Исключительно экономными средствами писатель даёт понять внимательному читателю, что голова его героя не была обременена не только школьной зубрёжкой, но и советской идеологией. Обстоятельства места были таковы, что на сознание Арташеза, оставшегося старшим в семье, гораздо больше влияла реальная жизнь, чем официальная идеология. Изначально у него не было никаких иллюзий. Он не надеялся, что, пока он по зову коммунистической партии будет вдали от родного дома строить коммунизм, государство решит его проблемы, например, взяв на попечение его почти потерявшую зрение мать.

Арташез покидает горную деревню, совершает «хожение за море» и оказывается на далёком нефтяном промысле в Туркмении. Ремеслу парикмахера Арташеза научил родной дядя, брат матери, инвалид войны с покалеченной рукой. Дядя же внушил племяннику мысль, что с таким ремеслом в жизни не пропадёшь. «Он сказал, что это золотое дело: везде нужно и везде за него платят деньги»[92]. Это была весьма нетривиальная мысль. Советская школа ориентировала своих выпускников на приобретение специальностей, нужных государству, стыдливо умалчивая о том, какой именно уровень достатка сулит та или иная профессия, какой уровень жизни сможет обеспечить то или иное ремесло его обладателю в будущем. Любые размышления на эту тему априорно клеймились как низменные, мещанские, недостойные советского человека. Вообще советский человек вступал в жизнь, имея весьма приблизительные представления о самой этой жизни и реальных законах её функционирования: житейской мудрости в школе не учили. Дядя-фронтовик одной этой фразой вложил в голову племянника больше мудрости, чем вкладывал в голову студента университетский курс политэкономии социализма.

Арташез быстро понял, что именно на нефтяном промысле в пустыне он заработает гораздо быстрее, чем в любом городе: «там пустыня и жить тяжело», «чем дальше в глубь песков, тем больше можно заработать»[93]. Заработать можно, но потратить нельзя; труд нефтяников тяжёл, а быт неприхотлив и лишён элементарных жизненных удобств и малейших соблазнов; «и жить там нужна привычка: кругом пески, ни деревца, ни травинки, вода привозная, всё привозное»[94]. Если бы Арташез поехал в туркменскую пустыню, чтобы стать нефтяником, то его поступок идеально вписался бы в картину мира советского человека. Стране была нужна нефть, и чрезвычайно тяжёлая профессия нефтяника не только хорошо оплачивалась, но и была окружена ореолом романтики и героизма. Однако тот, кто ехал в эту пустыню, чтобы, деля с нефтяниками все тяготы и лишения их походной жизни и создавая им своим трудом самый примитивный комфорт, такой человек воспринимался неоднозначно и, безусловно, не подлежал ни героизации, ни подражанию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"

Книги похожие на "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Экштут - Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного"

Отзывы читателей о книге "Юрий Трифонов: Великая сила недосказанного", комментарии и мнения людей о произведении.