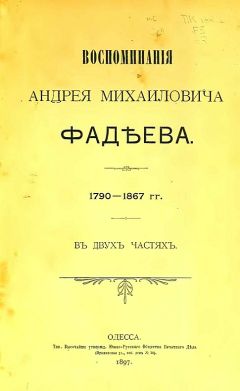

Андрей Фадеев - Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Андрей Михайлович Фадеев — российский государственный деятель, Саратовский губернатор, позднее — высокопоставленный чиновник в Закавказском крае, тайный советник. С 1817 по 1834 год он служил управляющим конторой иностранных поселенцев в Екатеринославле. Затем был переведён в Одессу — членом комитета иностранных поселенцев южного края России. В 1837 году, после Одессы, А. М. Фадеев был назначен на службу в Астрахань, где два года занимал пост главного попечителя кочующих народов. В 1839 году Андрей Михайлович переводится в Саратов на должность управляющего палатой государственных имуществ. 1846 года Фадеев получил приглашение князя М. С. Воронцова занять должность члена совета главного управления Закавказского края и, вместе с тем, управляющего местными государственными имуществами. Оставаясь на службе в Закавказском крае до конца своих дней, в 1858 году был произведен в тайные советники, а за особые заслуги при проведении в Тифлисской губернии крестьянской реформы — награжден орденом Белого Орла (1864) и золотой, бриллиантами украшенной, табакеркой (1866).

«Воспоминания» А. М. Фадеева содержат подробную автобиографию, в которой также заключается много метких характеристик государственных деятелей прошлого, с которыми Фадееву приходилось служить и сталкиваться. Не менее интересны воспоминания автора и об Одессе начала XIX века.

Приведено к современной орфографии.

У князя Владимира Сергеевича Голицына я в первый раз видел князя Александра Ивановича Барятинского, бывшего в то время еще полковником, в цвете молодости и здоровья. Уже тогда говорили, будто бы Государь, указывая на него Наследнику, в бытность князя пред тем в Петербурге, сказал: «Это твой будущий военный министр». Но о фельдмаршальстве его еще никому и в голову не приходило; так же и мне в голову не приходило, что впоследствии я буду с ним в частых и близких сношениях.

Я закончил 1847 год и встретил новый 1848-й, с детьми, на бале у Воронцовых. Бал был очень оживленный и веселый.

Так протек для меня этот год, в продолжение коего я имел довольно житейских неприятностей и забот. Он принес мне некоторую пользу лишь тем, что я стал более укореняться в хладнокровии к суетам мира сего, и более снисходить к людским недостаткам и слабостям.

В этом году зима наступила в Грузии необыкновенная и давно невиданная по холодам, обилию снега и своему раннему появлению; первый снег выпал еще в конце ноября и продолжался, конечно с промежутками оттепели, почти до половины января. Морозы держались небывалые: во второй половине декабря мороз доходил до 14° по Реомюру (впрочем, один только раз, — именно 21-го числа) образовался отличный санный путь, и более месяца можно было часто, но нескольку дней подряд кататься на санях, — что напомнило мне в миниатюре Саратовскую зиму, с тою однако же разницею, что там обледенелая Волга стояла крепким, нерушимым каменным помостом, а здесь Кура продолжала по-прежнему свое быстрое течение, не стесняясь вторжением такого необычного мороза; только по берегам вода местами затягивалась тонким льдом.

В начале января (1848 г.), на исходе зимы, в городе случилось маленькое, но очень странное происшествие, которое произвело в ту минуту на многих сильное впечатление, разумеется, скоро изгладившееся, так как все на свете забывается; да притом же иные, может быть, не обратили внимания, или не придавали особого значения удивительному совпадению, проявившемуся при этом обстоятельстве. Простая ли случайность, или заявление свыше, — это не моего суждения дело; передаю факт, как он совершился в действительности.

Тифлисские церкви чрезвычайно бедны колоколами. Во всем городе не было ни одного не только хорошего, но даже сколько нибудь порядочного колокола; церковный звон слышался только возле церквей, или в их ближайшем соседстве, и его слабые, дребезжащие звуки походили (как и теперь походят) на звон плохих почтовых колокольчиков, да и по самому своему объему и весу немногим превосходили Валдайские изделия, и отличались разве только древностью, вследствие которой давно отслужили свой век и, вероятно, потрескались и раскололись, если судить по их разбитому тону. Для русского, новоприезжего человека, привыкшего почти во всех городах и даже больших селах России к звучному, торжественному, могучему, часто оглушительному трезвону своих родных массивных колоколов, это отсутствие колокольного звона или, в замену его, какое-то нестройное брянчание, раздражающее уши, кажется чем-то неприятно чуждым, даже тягостным, особенно на первых порах и в праздничные дни.

Князь Михаил Семенович Воронцов заметил этот недостаток и давно подумывал об исправлении его хотя отчасти. В 1847 году, по его приказанию, выписан в Тифлис из Орловской губернии литейных дел колокольный мастер, которому князь заказал отлить колокол в восемьсот пудов веса, для Сионского Кафедрального собора. Мастера поселили в Тифлисской немецкой колонии, по левой стороне Куры, где он и занимался довольно долго своей работой, несколько месяцев. Многие ходили смотреть, как отливался колокол — для жителей Грузии это представляло совсем невиданное дело — и бросали туда серебряные деньги; нередко заезжал во время прогулки верхом и князь Воронцов, наблюдал сам за работой и, невидимому, очень интересовался ею. Наконец, колокол был отлит, окончательно отделан и готов к перевозке. В это время холода усилились, и сплошной снег уже недели две покрывал все улицы, чему туземцы очень удивлялись и говорили, что не запомнят такой зимы. Тогда оба противолежащие берега Куры соединялись в Тифлисе двумя древними каменными мостами в старом городе, вблизи Метехского замка, и только в этом месте, между старой частью города и предместьем Авлабаром по той стороне реки, было постоянное сообщение; нынешний Михайловский мост, соединяющий в центре обе части нового города, еще не существовал и заменялся деревянным, наводным, временным мостом. Через этот-то мост должен был переправляться колокол. В день, назначенный для его перевозки, собралось множество народа. В России, по исконному обычаю, православный народ перевозит колокол в церковь на себе; но так как в Грузии, надо полагать, не было колокола, которого один человек не мог бы принести просто в руках, то туземцы не имели об этом обычае никакого понятия, и потому для перевозки колокола была наряжена рота солдат. Приехали верхом князь и княгиня Воронцовы с большой свитой, и началась торжественная церемония. Колокол установили на крепкие, прочные салазки, с прикрепленными к ним длинными веревками. Солдаты впряглись в веревки по нескольку человек в ряд и длинной вереницей готовились двинуться вперед.

В эту минуту подошел к князю Воронцову мастер-литейщик, отливавший колокол, русский старый бородатый мужичок, и, низко кланяясь, изъявлял желание что-то сказать. Воронцов, заметив его, спросил, что ему нужно. Мастер сказал:

— Ваше сиятельство, прикажите узнать, нет ли между солдатами, что будут перевозить колокол, жидов; если есть, велите, чтобы они ушли и не притрагивались к этому делу.

— Почему это, любезный? — с удивлением спросил Воронцов.

— Ваше сиятельство, — отвечал литейщик колокола, — это мое ремесло. Я в жизни отлил их много и насмотрелся на своем веку, как их перевозят. Наверно докладываю вашему сиятельству, что если при перевозке колокола замешается жид, никогда не обойдется без несчастья. Сколько раз я сам был свидетелем и от других слышал. Нижайше прошу ваше сиятельство, если тут есть жиды, прикажите им уйти, не то быть беде неминучей.

Князь слегка кивнул головой и, с снисходительной, полупрезрительной улыбкой, торопливо проговорив: «хорошо, хорошо, любезный» — повернул лошадь, отъехал немного далее и отдал приказание двигаться.

Тронулись. Довезли колокол благополучно до моста, перевезли через мост и здесь остановились перевести дух. На этом месте было нечто в роде ямы, а перед нею возвышалась маленькая горка, с которой, по причине наступившей в этот день оттепели, вода от тающего снега стекла к мосту и потом, замерзнув, образовала ледяные лужицы. Перед одной из этих лужиц стояли салазки с колоколом. Солдаты отдохнули и бодро снова принялись за работу: натянули веревки и, крепко понатужившись, разом дернули салазки с места. Но не протащили их и пяти шагов, как раздались крики, и все опять остановилось. Раздавили одного солдата. Этот солдат находился в числе людей, впряженных в первом ряду, около самых салазок, и, когда вдруг дернули, он поскользнулся на обледенелой лужице, упал и салазки с восьмисотпудовым колоколом, одной своей стороной, переехали через него поперек туловища, от правой ноги к левому плечу. Солдат был перерезан как бритвой, и кровь лила рекой из раздвоенного тела. Картина была страшная[95]. Принесли доски и, сложив на них обе части трупа, лопатами загребали выпавшие внутренности, а когда понесли эти ужасные остатки, то кишки, падая с досок, волочились по земле.

Княгине Воронцовой сделалось дурно, и из соседнего дома ей принесли стакан воды. Князь Воронцов подозвал к себе коменданта, старого генерала Бриземан-фон-Неттига, и сказал ему:

— Поезжайте сейчас же к экзарху, расскажите об этом происшествии и скажите ему, что я прошу его позволить похоронить этого солдата в ограде Сионского собора, как человека, погибшего при совершении богоугодного дела, во время перевозки в собор колокола. Скажите ему, что он очень меня этим обяжет.

Вероятно князь таким распоряжением хотел несколько смягчить или изгладить тяжелое впечатление, произведенное кровавым зрелищем на публику. Комендант поехал исполнять приказание, но спустя несколько минут снова возвратился и доложил наместнику:

— Ваше сиятельство, этого человека нельзя хоронить в Сионском соборе.

— Как нельзя! Отчего нельзя?

— Он еврей! — отвечал комендант.

Воронцов видимо смутился. Это известие его озадачило; он не сказал ни слова, но не мог не вспомнить только-что выслушанные им просьбу и предсказание старого литейных дел колокольного мастера.

Шествие продолжалось далее в порядке и достигло места назначения уже без всяких приключений. С тех пор Тифлис обязан князю Михаилу Семеновичу своим единственным, прекрасным, громкозвучным колоколом, которым отличаются праздничные и торжественные дни от обыкновенного, будничного времени.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания"

Книги похожие на "Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Фадеев - Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.