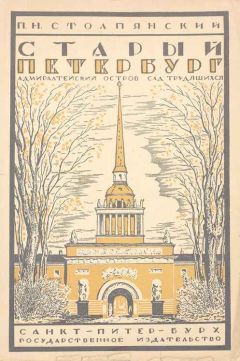

Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Описание и краткое содержание "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать бесплатно онлайн.

Петр Николаевич Столпянский (1872-1938) - историк, краевед, библиограф, сотрудник Русского музея и Публичной библиотеки, член ряда научно-исторических обществ, один из первых выдающихся краеведов Петербурга, который стал незаменим для коллег-историков, искусствоведов, филологов, специализировавшихся на других темах, но нуждавшихся в справках по истории Петербурга. Учился в Петербургском технологическом институте. Участвовал в работе революционных студенческих кружков. С 1912 по 1918 год П.Н.Столпянский работал в Русском музее библиотекарем и библиографом. Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и др. После Октябрьской революции водил экскурсии, выступал с лекциями, публиковался в периодических изданиях. Исследователь создал уникальную картотеку по истории Санкт-Петербурга, состоявшую из порядка полумиллиона карточек. Ее в 1930 году он передал в Публичную библиотеку. Каждая из работ исследователя пестрит множеством ссылок на источники, которые вошли в его картотеку.

Все повествование соткано из сотен важных и занимательных фактов, почерпнутых из документов, мемуаров современников, сообщений иностранцев, старых газет, из градостроительных чертежей и планов. В качестве объекта исследования в данном случае выбран район Адмиралтейства и прилегающих к нему улиц. Автор рассказывает, как строился этот будущий центр военно-морской мощи Российской империи, как проводились ирригационные работы, какие возникали в дальнейшем проекты развития морского ведомства. Рассмотрены история застройки берега вдоль реки Мойки, легенда о зарождении Невского проспекта. Автор вплетает в свое повествование массу деталей, оживляющих городскую историю: где появился первый кабак, как продавали пиво и вино в XVIII в., чем торговали на морском рынке. Рассказывается о наиболее старых и замечательных зданиях Адмиралтейского острова: деревянном Зимнем дворце, домах Чичерина, Неймана, Лобанова-Ростовского и др., о книжной торговле Плюшара и работе Вольной типографии, о строительстве Исаакиевского собора и зарождении в России литографского искусства.

Примечание к электронной версии книги: в тексте исправлено несколько очевидных ошибок наборщика текста, все сколь либо сомнительные места оставлены в соответствии с оригинальным текстом. В оригинальном тексте пропущена расстановка большого количество сносок, текст которых тем не менее присутствует. PDF оригинала можно взять в НЭБ: http://нэб.рф/catalog/005289_000028_E1A11984-719D-47F6-B10F-628722269D8C/viewer/

Расшифруем записку архитектора, объясним ее словами и покажем на этом проекте, на этом здании, что архитектор может вполне ясно и чересчур убедительно говорить не человеческими словами, а архитектурными формами, и этот своеобразный язык архитектурных форм не менее понятен, не менее ясен, чем обыкновенная человеческая речь; разница только в одном — человеческая речь скоро смолкает и забывается, речь архитектурными формами чересчур монументальна и способна пережить века...

Было ли приказано, или это произошло по инициативе художника, в сущности, почти безразлично, важны лишь конечные результаты, но в новом Адмиралтействе сохранен петровский план — построение Адмиралтейства покоем, — но старое содержание влито в новые формы, в формы архитектуры, как будто совсем не подходящей ко времени Петра, в формы архитектуры Empire, и в результате появилось нечто и грандиозное и монументальное.

Бесконечно длинные степы всегда являются при постройке покоем; стены эти при Петре, в Петровском Адмиралтействе, были без проемов, окна и двери выходили на внутренний двор — для стиля Empire оставить пустые стены невозможно, правда, окна будут изящны и просты, они не будут кричать, не будут назойливо выделяться из фасада, своими «empir’ истыми», если так можно выразиться, формами, они сохранят прежнее впечатление однообразной стены. Украшением будут те большие порталы, которые увенчают конечные выступы на углах площади и рассекут боковые фасады: они придадут однообразной длинноте стены законченность, взгляд на них успокоится, и мощные колонны порталов создадут впечатление вполне законченного. И этим устройством, бесконечно простым устройством, Захаров достиг того, что уничтожил впечатление от однообразности длинной стены.

Затем Захаров обратил усиленное внимание на центральную часть Адмиралтейства, на петровский спиц. И здесь заговорили Захаровские камни.

Адмиралтейство — центр морской жизни, это то учреждение, которое дает смысл существования всем морякам. Безусловно оно должно иметь чисто морской характер, специфически морской, так сказать. Но разберемте характер моряка и не забудемте, что дело идет о начале XIX века, когда царило только парусное судно, когда пароходов не было, когда о сверхдредноутах мечтать было невозможно и когда борьба между судами на море происходила на «абордаж»...

Как характеризовать моряка? Пожалуй, лучшую ему характеристику дал Купер в своих романах, назвав своих настоящих моряков — «морским волком».

Да, морской волк. Грубая наружность, присутствие большой физической силы, заметная коренастость, какая-то как будто неуверенная или растерянная походка на земле, сильное расставление ног, чтобы соблюсти больше равновесия, обильная растительность на лице, придающая лицу какой-то особый жестокий вид, отрывистый, лаконический язык (ведь в бурю, в грозу не много поговоришь на море,—приходится коротко кричать), частые жесты — вот характерные черты «морского волка».

Но наружность обманчива. Под этой жестокой, неуклюжей оболочкой бьется нежное, сочувствующее сердце, всегда велика потребность творить добро и вполне осознаны и свой долг и свои права... И слово моряка твердо так же, как те скалы морского берега, которые в бесконечной ярости в течение тысячелетий хочет сокрушить морской буран, но терпит фиаско в своих попытках и разбивает о скалы свои могучие волны в легкую зыбь... Затем у моряка — не забудем, мы опять подчеркиваем, что речь идет не о современном моряке, который только в микроскопической дозе сохранил черты былого «морского волка», речь идет о моряке XVIII века, о моряке паруса — бесконечно сильно развито стремление итти вперед. Покинув берег, отдав себя в распоряжение коварной стихии, моряк — истинный моряк, повторяю, моряк—идеал, если так можно выразиться — стремится ехать все вперед и вперед в бесконечно туманную даль, открывать новые земли, неведомые острова, находить ту таинственную птичку, которой шкурки под названием «райской птицы» доставляли в Европу голландцы, но шкурка постоянно была без ножек, и выросло убеждение, что бог не даровал райской птичке ног, что она на может присесть на землю, а живет свой короткий век в воздухе, в вечном порхании, в вечной игре переливов своего радужного наряда; находить тех «дивих людей», о которых сохранились такие причудливые рассказы... И зыбь спокойного моря надоедает моряку; попутный ветер иногда делается скучным, и моряк — вспомним нашего поэта Лермонтова с его дивным восьмистишием, в котором как в зеркале отразилась психология моряка:

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом...

Что ищет он в стране далекой,

Что кинул он в краю родном?

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой,

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой...

Вот тот портрет моряка, который рисовался нашим предкам, который идеализировался писателями того времени, после того как Христофор Колумб открыл Америку, после того, как стали открываться — иногда ценою жизни — новые и новые острова, после того как отважный Беринг погиб в своем стремлении из Азии перейти в Америку...

Но если можно достаточно ярко характеризовать психологию моряка словами, если выдающиеся поэты умели дивными созвучьями своих стихов рисовать нам психологию моряка, то как должен поступить архитектор, имея в руках грубый вещественный материал...

Идите к Адмиралтейской башне, встаньте перед ней и постарайтесь проникнуть в замысел большого мастера.

«Моряк по внешности груб», «моряк обладает физической силой», «моряк способен бороться с ураганами, бурею» —и вот, как выражение этой физической силы, этой мощи — перед вами возвышается дорический сплошной монолит с грубыми, громадными воротами. Да, этот монолит может быть основанием, он много может снести, на нем можно смело возводить постройку— и появляется второй этаж башни. Дорический стиль здесь заменен ионическим; мощность, фундаментальность уступают место изяществу, грации, красиво белеет эта колоннада ионических колонн на дорическом фундаменте, и глубоким по замыслу является дополнение к этим колоннам в виде ряда статуй. Здесь уже говорится о человеческом созидающем духе... Но эта вторая часть башни должна быть только переходом к самой существенной, самой выразительной части постройки — к Адмиралтейскому «спицу», как писал сам творец, к той «Адмиралтейской игле», которую так поэтически воспел Пушкин. И — посмотрите еще раз на рисунок, на фотографию, хотя не забудьте, что никакой рисунок, а тем паче фотография, не смогут передать всей прелести воздушной перспективы, — и вы увидите, что трудно найти более подходящий рисунок линий, рисунок перехода одних частей в другие, купола в лантернер (в фонарик), а последнего в сверкающий золотой шпиц, как это удалось Захарову: стремление к бесконечному, стремление все вперед и вперед рельефно отражается на этом удивительном шпице...

И идея моряка, морская идея нашла полное отражение в Адмиралтейской башне...

Может быть, наше объяснение слишком субъективно, но нельзя никогда забывать, что все произведения искусства субъективны, что впечатление от того или другого произведения искусства на человека зависит от массы превходящих причин, и выразить это впечатление какой-либо сухой, математической формулой невозможно... Здесь именно возможен ответ: все это так, все ваши возражения вполне правильны и законны, но... но я так чувствую... И с чувством этого вашего «я» не может бороться никакая логика, и самое логическое объяснение должно уступить место творческому навеванию... Повторяем, таково наше впечатление от Захаровской постройки, и нам хочется верить, что в своем проекте Захаров хотел именно выразить эту идею...

И с какими трудностями приходилось бороться художнику. Царь «аппробывал» проект, аппробывал, т.-е. утвердил, конечно, не понимая, не разумея, а лишь потому, что он, будучи русским царем, должен был все знать, все понимать, все уметь ценить. Началась работа — воздвигается сторона Адмиралтейства против дворца, архитектор, кажется, днем и ночью на работе, он отдает себя всего этому делу, эта постройка становится целью, смыслом его существования; и постройка почти готова, нужно снять только леса — и на сцену опять появляется царская воля, ах, эта царская воля! Александр I нашел, что этот боковой флигель слишком далеко выступает к берегу Невы и тем закрывает вид из «собственных» комнат на Галерную Гавань и устье Невы. Царь недоволен, он, в редкие мгновения своего пребывания в Петербурге, вдруг захочет полюбоваться из окошка видом Невы, и, оказывается, этот вид сокрыт Адмиралтейством. Но ведь проект Адмиралтейства был утвержден царем, ведь царь, утверждая проект, если бы он хоть сколько-нибудь смыслил в архитектуре, должен был понять, что здание закроет вид... Но сознаться в своем невежестве не входило в обязанность российских царей, и... и после того, как здание почти готово, следует приказание: «отступить строением в такой пропорции, чтобы оное не отнимало упомянутых видов».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Книги похожие на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Отзывы читателей о книге "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся", комментарии и мнения людей о произведении.