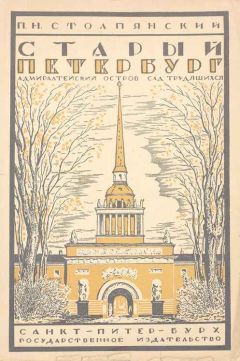

Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Описание и краткое содержание "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать бесплатно онлайн.

Петр Николаевич Столпянский (1872-1938) - историк, краевед, библиограф, сотрудник Русского музея и Публичной библиотеки, член ряда научно-исторических обществ, один из первых выдающихся краеведов Петербурга, который стал незаменим для коллег-историков, искусствоведов, филологов, специализировавшихся на других темах, но нуждавшихся в справках по истории Петербурга. Учился в Петербургском технологическом институте. Участвовал в работе революционных студенческих кружков. С 1912 по 1918 год П.Н.Столпянский работал в Русском музее библиотекарем и библиографом. Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и др. После Октябрьской революции водил экскурсии, выступал с лекциями, публиковался в периодических изданиях. Исследователь создал уникальную картотеку по истории Санкт-Петербурга, состоявшую из порядка полумиллиона карточек. Ее в 1930 году он передал в Публичную библиотеку. Каждая из работ исследователя пестрит множеством ссылок на источники, которые вошли в его картотеку.

Все повествование соткано из сотен важных и занимательных фактов, почерпнутых из документов, мемуаров современников, сообщений иностранцев, старых газет, из градостроительных чертежей и планов. В качестве объекта исследования в данном случае выбран район Адмиралтейства и прилегающих к нему улиц. Автор рассказывает, как строился этот будущий центр военно-морской мощи Российской империи, как проводились ирригационные работы, какие возникали в дальнейшем проекты развития морского ведомства. Рассмотрены история застройки берега вдоль реки Мойки, легенда о зарождении Невского проспекта. Автор вплетает в свое повествование массу деталей, оживляющих городскую историю: где появился первый кабак, как продавали пиво и вино в XVIII в., чем торговали на морском рынке. Рассказывается о наиболее старых и замечательных зданиях Адмиралтейского острова: деревянном Зимнем дворце, домах Чичерина, Неймана, Лобанова-Ростовского и др., о книжной торговле Плюшара и работе Вольной типографии, о строительстве Исаакиевского собора и зарождении в России литографского искусства.

Примечание к электронной версии книги: в тексте исправлено несколько очевидных ошибок наборщика текста, все сколь либо сомнительные места оставлены в соответствии с оригинальным текстом. В оригинальном тексте пропущена расстановка большого количество сносок, текст которых тем не менее присутствует. PDF оригинала можно взять в НЭБ: http://нэб.рф/catalog/005289_000028_E1A11984-719D-47F6-B10F-628722269D8C/viewer/

«Отступить», уменьшить длину, по ведь этим отступлением нарушается вся пропорция частей, нужно опять таки отыскивать эту раз найденную гармонию, нужно проделать всю эту бесконечно тяжелую работу, воплощение геометрических отношений в впечатление изящного; а затем — постройка почти готова, и ее перестраивают, кто виноват? Вот будет всеобщий вопрос, и виноватым, конечно, окажется художник... А как оправдаться?.. Правда, Захаров в своем рапорте о перестройке части здания просил «оправдать его в виду могущего возникнуть в публике противного мнения, что государь или недоволен прежним утвержденным проектом или же строение в прочности его подало какое-либо сомнение». Но, конечно, эта просьба Захарова так и осталась на бумаге, пока ее через сто лет после создания Адмиралтейства не раскопал в архиве трудолюбивый историк[79]... И надо думать, сколько таких же открытий будет сделано впереди, сколько еще раз мы столкнемся с таким тлетворным влиянием Романовых на творчество...

«Ценители искусства», «знатоки его», «объективные историки» могут обвинить меня за эти строчки, они — эти строчки — этими ценителями и знатоками будут признаны несоответственными общему характеру «историко-художественного очерка», как названа мною моя работа. Пожалуй, и так! Но... но я человек, но я испытал на своей собственной шкуре владычество Романовых, — и быть «спокойно-объективным» не могу...

Но, кроме царя, архитектору пришлось иметь дело с бесконечным чиновничеством, заседавшим в адмиралтейств-коллегии и смотревшим на жизнь с исключительной точки зрения входящих и исходящих нумеров. Малообразованные, а в вопросах искусства прямо безграмотные, они, конечно, также считали, что все знают, все понимают, и стремились с своей стороны, как можно сильнее урезать самостоятельность архитектора, и чуть архитектор хотел проявить свою самостоятельность, даже в мелочах, сейчас же российский чиновник вытягивался во весь рост, вспоминая российское: «не пущать», и архитектору делалось внушение... Пусть он «всероссийский» гений, но рапорт надо писать с соблюдением всех правил субординации... А затем—тоже специфическая черта российской действительности — недостаток денег: или забыли выписать ассигновку или средства истрачены на более серьезный расход или... словом, находилось тысячи тысяч причин, чтобы так или иначе, а задержать уплату...

И вот в такой-то обстановке должен был жить и творить художник! Должен был стремиться к осуществлению своего проекта... И, видимо, сердце художника не выдержало. 27 августа 1811 года он умер, биограф его не указывает на причину смерти.

Создание Захарова — Адмиралтейство оставалось далеко не оконченным и вследствие ряда политических причин: наступил 1812 год с его нашествием Наполеона, потянулись бесконечные войны за освобождение Европы, понятно, что трудно было найти деньги на строительство, и только в 1823 году было признано, что постройка Адмиралтейства закончена, и был подбит итог расходам: за 17 лет постройки было израсходовано 21/2 миллиона рублей...

Главные даты постройки Адмиралтейства следующие: 23 мая 1806 года утверждение проекта Адмиралтейства, а 25 мая того же года приступлено к срытию части валов против Зимнего дворца, 3 июня 1808 года Захаровым был представлен проект перестройки уже выстроенного фаса против Зимнего дворца; в 1808 году работы велись на обоих боковых фасах, а в 1809 году приступили к работам по главному фасаду, выходящему на Невский проспект, в следующем 1810 году, между прочим, решался вопрос о художественных работах внутри здания: после временного затишья в 1812—1813 годах работы возобновились, в 1814 году: павильон на углу к Сенату и на заворот по реке до среднего выступа был окончен кирпичной кладкой вчерне, к исходу 1815 года главные строительные работы кончились, оставались только отделка и скульптурные работы, которые были произведены далеко не в том размере, как проектировал Захаров.

С этими скульптурными украшениями уже почти в наши дни совершилась очень характерная история: конечно, скульптурные украшения в большинстве случаев были мифологические — тут должно было быть — положение стран света или четыре главных ветра: восток, север, запад, юг, затем изида, египетская богиня, разумнейшая и храбрая героиня, выдумавшая строение кораблей; Урания, муза и богиня астрономии, затем Европа, Африка, Азия, Америка, Волга, Дон, Нева, Днепр, фигуры летних месяцев и т. д. Один из таких барельефов колоритно описывал Свиньин в своих «Отечественных Записках»: «Вы видите Нептуна, вручающего Петру Великому трезубец в знак владычества его над морями; подле основателя Российской Империи стоит Минерва и смотрит на берег Невы, где в отдалении Тритоны производят различные корабельные работы; на самой середине барельефа возвышается скала, на которой под тенью лаврового дерева сидит Россия в виде женщины, украшенной венцом; в правой руке ее палица Геркулесова, признак силы, в левой рог изобилия, к коему Меркурий прикасается своим жезлом, изъявляя тем, что избыток естественных произведений только посредством торговли получает высшую ценность; с другой стороны Вулкан повергает к ногам России перуны и оружие в ознаменование всех оборонительных средств, устроенных Петром Великим, например, пушечного лития и т. п. Лицо России с любовью обращено к сему Отцу Отечества. Минерва, близ него стоящая, имеет при себе истукана Победы в знак того, что успех всякой битвы принадлежит уму, и что Петр I собственному гению обязан всеми счастливыми следствиями своих предприятий. Летящая Слава несет флаг Российской в даль океана, на котором уже виден новый флот, окруженный великим хороводом вымышленных морских божеств»[80].

Эти статуи, эти барельефы делались выдающимися скульпторами того времени: Щедриным, Пименовым, Теребеневым, Демут-Малиновским, которые считаются бесспорно лучшим украшением русского искусства. И вот в то время, как постройка Адмиралтейства была закончена, приступили к перестройке Исаакиевского собора; богослужение в нем прекратилось надолго, оно продолжалось в особо устроенной пристройке, но и там было признано неудобным. Духовенство перестраивающегося Исаакиевского собора, конечно, не желало лишиться всех доходов, связанных с церковными службами, и пыталось обосноваться в церкви Сената, но духовенству этой последней церкви было вовсе не по нутру такое совместительство и конкуренция, и сенатское начальство воспротивилось служению Исаакиевского причта. Тогда было решено отправлять временное богослужение в здании Адмиралтейства, где и устроили церковь[81]. И в левом углу главного фасада была устроена церковь, строилась она поспешно, и главный алтарь во имя святого Спиридона Тримифунтского, память его падала на день рождения императора, была освящена 12 декабря 1821 года. Вплоть до освящения Исаакиевского собора, до 30 мая 1858 года, причт этого собора служил в этой адмиралтейской церкви[82], которая затем была поставлена во главу образованного специально для этой церкви прихода морских чинов в С.-Петербурге[83]. Когда церковь только что устроилась, поднялся вопрос, как же быть с мифологическими статуями — ведь они оскорбляют православную церковь. Адмиралтейский архитектор того времени, Гомзин, предложил вместо статуй Марта, Апреля и Мая поставить Веру (с крестом по средине фронтона), Надежду и Любовь; вместо мужской и женской статуй рек — святого Иону и Марию Магдалину, вместо барельефа во фронтоне — сюжет из священной истории или всевидящее око — но, к счастью, этот проект не удостоился утверждения, и статуи месяцев продолжали украшать христианскую церковь. Прошло 37 лет, церковь из временно заменяющей Исаакиевский собор превратилась в постоянную церковь морского прихода, а языческие статуи, полинявшие, оббитые от времени, непогоды, все еще стояли на фронтоне, и главный морской священник Василий Кутневич вошел со всеподданнейшим ходатайством об уничтожении соблазна для православных христиан. Царь согласился на это ходатайство, и соответствующее морское начальство утвердило расход в 45 р. 30 к. на снятие 12 статуй месяцев над четырьмя фронтонами, 6 у подъездов и 4 у павильонов со стороны Невы. Статуи сняли, разбили, и «оставшийся от статуй материал — железные скобы, пироны, пудожский камень — продали за 24р. 35 коп. Таким образом, собственно говоря, на снятие статуй истратили всего-навсего 20 р. 95 коп, Конечно, это было экономнее, чем затрата в 12.000 р. — такую сумму пришлось бы употребить, если бы вздумали ремонтировать эти 22 статуи; ну, а то, что исчезли шедевры русского искусства, то стоило ли об этом думать, особливо когда дело шло «о благолепии церкви»... Эти ревнители благолепия покушались на большую порчу Адмиралтейства, в 1894 году предполагалось соорудить металлический купол над церковью, — к счастью, все-таки нашлось столько здравого смысла, чтобы в здание чистого Empire не внести луковицу будто бы «русско-византийского» стиля... Но если на такой вандализм en gros не решались, то в мелочах испорчено много: кроме уничтожения статуй, надо отметить позолоту украшений на гранитных наличниках при входе в церковь — золотить гранит, до этого действительно нужно додуматься!..

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Книги похожие на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Отзывы читателей о книге "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся", комментарии и мнения людей о произведении.