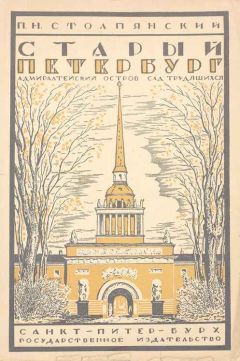

Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Описание и краткое содержание "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать бесплатно онлайн.

Петр Николаевич Столпянский (1872-1938) - историк, краевед, библиограф, сотрудник Русского музея и Публичной библиотеки, член ряда научно-исторических обществ, один из первых выдающихся краеведов Петербурга, который стал незаменим для коллег-историков, искусствоведов, филологов, специализировавшихся на других темах, но нуждавшихся в справках по истории Петербурга. Учился в Петербургском технологическом институте. Участвовал в работе революционных студенческих кружков. С 1912 по 1918 год П.Н.Столпянский работал в Русском музее библиотекарем и библиографом. Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и др. После Октябрьской революции водил экскурсии, выступал с лекциями, публиковался в периодических изданиях. Исследователь создал уникальную картотеку по истории Санкт-Петербурга, состоявшую из порядка полумиллиона карточек. Ее в 1930 году он передал в Публичную библиотеку. Каждая из работ исследователя пестрит множеством ссылок на источники, которые вошли в его картотеку.

Все повествование соткано из сотен важных и занимательных фактов, почерпнутых из документов, мемуаров современников, сообщений иностранцев, старых газет, из градостроительных чертежей и планов. В качестве объекта исследования в данном случае выбран район Адмиралтейства и прилегающих к нему улиц. Автор рассказывает, как строился этот будущий центр военно-морской мощи Российской империи, как проводились ирригационные работы, какие возникали в дальнейшем проекты развития морского ведомства. Рассмотрены история застройки берега вдоль реки Мойки, легенда о зарождении Невского проспекта. Автор вплетает в свое повествование массу деталей, оживляющих городскую историю: где появился первый кабак, как продавали пиво и вино в XVIII в., чем торговали на морском рынке. Рассказывается о наиболее старых и замечательных зданиях Адмиралтейского острова: деревянном Зимнем дворце, домах Чичерина, Неймана, Лобанова-Ростовского и др., о книжной торговле Плюшара и работе Вольной типографии, о строительстве Исаакиевского собора и зарождении в России литографского искусства.

Примечание к электронной версии книги: в тексте исправлено несколько очевидных ошибок наборщика текста, все сколь либо сомнительные места оставлены в соответствии с оригинальным текстом. В оригинальном тексте пропущена расстановка большого количество сносок, текст которых тем не менее присутствует. PDF оригинала можно взять в НЭБ: http://нэб.рф/catalog/005289_000028_E1A11984-719D-47F6-B10F-628722269D8C/viewer/

Последняя цифра, колеблясь в пределах от одного десятка до пяти десятков, но никогда не достигая даже 100, приводила в восторг охранителей того времени, захлебываясь, с диким восторгом восклицали они: Европейцы, берите с нас пример! На 133.550 человек гуляющих всего - навсего пьяных 45 человек! Конечно, каждый знал, что это дутые цифры, что на масленице весь Петербург опивался, что пьяных было без конца, но официальная статистика давала цифру 45, и официальные, правительственные писатели ничтоже сумняшеся восхищались этой статистикой!

В цитируемой нами статье Федор Кони совершенно правильно подметил одно свойство этих народных гуляний: одни и те же программы, один и тот же внешний вид. И это обстоятельство наблюдалось не только в Николаевское время, оно было и в наши дни, вплоть до того момента, когда, боясь конкуренции балаганов, учрежденному для отвлечения от пьянства простого народа Народному Дому, запретили балаганы.

Новинки на балаганах были очень редки. Так, в 1842 году[98] отмечали, что «появилась карусель, устроенная в виде цепи экипажей железной дороги; в красивом возвышенном павильоне видите вы дымящийся паровоз с кондуктором и за ним обычную цепь красивых и пестрых вагонов, наполненных не только детьми, но и их маменьками и тетушками» или иногда погода издевалась над петербуржцами, и фельетонист мог написать[99]: «Знаете ли, что у нас будет под качелями на Светлый праздник ? Ледяные горы! Извольте посмотреть и полюбоваться. Но сегодня видеть еще нельзя; тайна, т.-е. лед прикрыт простынею. На улицах, не взирая на сильную очистку их, неизвестно, что такое : ни снег, ни грязь, ни лед, а все вместе — ездить нельзя решительно ни на чем, так станем кататься с гор по льду! Этого мы еще не видывали в Светлый праздник!»

Один раз в Николаевскую эпоху, и два раза в последующее время балаганы были омрачены пожарами. Два раза балаганы горели или ночью, когда представлений не было, или в промежуток времени между масленицею и Святою неделею, когда дума была настолько любезна, что разрешала балаганщикам не ломать их балаганов, ведь последние обыкновенно строились на педелю, в чистый понедельник подрядчики должны были очистить площадь, приведя ее в первоначальный вид. Жертв этих двух пожаров не было. Но пожар балагана Лемана в 1836 году сопровождался громадным количеством жертв. «2 февраля, — так сообщала «Северная Пчела»[100], — начались народные увеселения на Адмиралтейской площади по случаю наступления сырной педели. Но этот первый день празднеств ознаменовался большим, большим несчастием: сгорел большой балаган Лемана, и при сем случае погибло значительное число людей. Для прекращения ложных толков и предупреждения преувеличенных, опишем дело, как оно происходило, во всей точности, по сообщенным нам официальным сведениям. Это было в начале 5 пополудни. В балагане Лемана начиналось представление. Вдруг действующие в пантомине актеры, одеваясь в отдельной каморке, увидели, что от одной лампы, слишком высоко подвешенной, загорелись стропила. Желая заблаговременно предостеречь публику, подняли занавес, чтобы показать ей приближающуюся опасность; в то же время было открыто настежь. 8 широких дверей, и все зрители, находившиеся в креслах, 1 и 2 местах, выбрались заблаговременно. И остальные могли бы выйти без вреда, если бы при этом не случилось неизбежной в таких случаях суматохи. Пламя появилось с правой стороны балагана, если смотреть от здания присутственных мест, и на этой же стороне находились широкие выходы, но зрители, наполнявшие амфитеатр, все бросились влево, по узким лестницам, к тесным дверям. Шедшие впереди были сбиты с ног задними, эти были опрокидываемы в свою очередь. Таким образом дверь вскоре загромоздилась, и нельзя было найти выход. Упавшие задыхались от напора других. Между тем пламя обхватило весь балаган, крыша обрушилась и покрыла толпу горящими головнями. Из 460 слишком человек, наполнявших балаган, лишилось жизни 121 мужчина и 5 женщин, 10 тяжело ушиблено, но подают надежду на выздоровление».

Нельзя не доверять этим цифрам, тем более, что был напечатан полный список погибших с указанием их семейного положения и количества назначенного от казны пособия. При этом нельзя не отметить очень характерного обстоятельства: сгоряча, под впечатлением слухов о массовом несчастий, была открыта общественная подписка в помощь семей погоревших. Эта подписка была немедленно прекращена императором Николаем I, заявившим, что у государства достаточно средств, и оно не нуждается в общественной поддержке, инициаторам подписки, кажется, был большой нагоняй. Проявление общественности в какой-либо форме считалось преступным посягательством на прерогативы самодержавия...

Таким образом начавшись гласисом карточной крепости, перейдя стадию развития в виде пастбища для царских коров, Адмиралтейская площадь долгое время была местом народных гуляний, развлечения для черни, но в обычное время, не в масленичную и Святую недели, Адмиралтейская площадь производила жуткое впечатление. Вот одно из характерных, сохранившихся до нашего времени описаний[101]: «Адмиралтейская площадь, пространство ее в большую часть дня бывает весьма пусто, почему один из современных фельетонистов удачно назвал ее адмиралтейскою степью, походит на вырезок, сделанный внутри столицы и наполненный историческими памятниками, не столь оживленной, каким должен быть центр первоклассной столицы. Для петербуржца это не так заметно, как для приезжего, который, удовольствовавшись великолепною обстановкою петербургского форума, наконец, спрашивает: где же люди? Небольшая и часто перемежающаяся толпа у здания присутственных мест (затем дом градоначальника), незначительные группы на крыльцах Сената и Синода, кое-где экипажи, кое-где пешеходы — это не удовлетворяет любопытство, ожидавшее видеть самую пеструю картину в санктпетербургском центре».

Перестройка Адмиралтейства оказала некоторое влияние и на Адмиралтейскую площадь: взамен когда-то бывшего бруствера или палисада появился бульвар или, как звали наши предки «булевар», помните

...в утреннем уборе,

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе...

Сперва маленькая историческая справка общего характера[102], затем к ней сделаем соответствующие дополнения: «Адмиралтейство, в виде крепости, существовало ровно 100 лет. В 1805 году снесен был гласис, и на нем построен бульвар, но не на месте нынешнего (писалось в 1857 году), а гораздо ближе к линии домов Адмиралтейской и других площадей. Этот открытый, просторный бульвар сделался любимым гульбищем публики. Каждый день в хорошую погоду толпились на нем тысячи гуляющих. Это продолжалось до 1817 года: тогда засыпан был широкий ров Адмиралтейства, снесены валы и бульвар придвинут к самому зданию Адмиралтейства, потерявшего от того последний признак укрепленного места. Эта перемена послужила к большому украшению города: площади Петровская, Адмиралтейская и Дворцовая слились в одну, единственную в своем роде. Но бульвар, потеряв свое прежнее положение, уменьшась длиною и шириною, отодвинувшись от линии домов, утратил значение оживленного всенародного гульбища: теперь видим на нем только прохожих и нянек с детьми; прежняя публика исчезла. Впрочем, и это было не без пользы. Адмиралтейский бульвар был центром, из которого распространялись по городу вести и слухи, и чем невероятнее и нелепее был слух, тем скорее. Спросишь бывало: «Где вы это слышали?» — «На бульваре», — торжественно отвечает вестовщик, — и все сомнения исчезали. Это предвкушение электрических телеграфов господствовало особенно во время войны 1813 и 1814 годов».

Центральным же местом бульвара была кондитерская «Бурдерон и Комп.». «Кондитера, устроив на Адмиралтейском булеваре, где прежде была палатка, новый кофейный дом по утвержденному плану (эта фраза обозначала, что план кофейного дома подносился на высочайшее утверждение), имеют честь уведомить почтенную публику, что оное заведение открыто 10 августа. В оном будут лучшие разного рода прохладительные напитки, конфекты, а равно и готовые завтраки и отборные вина. Они уведомляют также, что сей дом построен весьма покойным и приятным образом, как для зимы, так и для других времен года. В оном находиться будут как журналы, в столицах находящиеся, так и иностранные газеты, сколько обстоятельства дозволят держать оные[103]» — это известие относится именно к вышеуказанному 1813 году.

Первоначально бульвар был устроен Захаровым для того, чтобы замаскировать до некоторой степени перестраивающееся Адмиралтейство, но, когда заметили, что бульвар привился к Петербургу, что петербуржцы попривыкли к нему, решили перенести бульвар поближе к Адмиралтейству — теперь на месте бульвара крайняя аллея к Адмиралтейству, на которой стоят мраморные статуи Геркулеса и Флоры — они поставлены на эти места в 1833 году[104].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Книги похожие на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Отзывы читателей о книге "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся", комментарии и мнения людей о произведении.