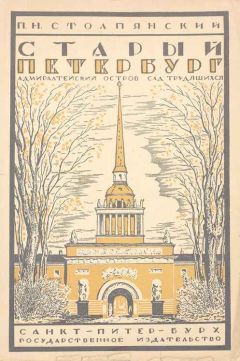

Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Описание и краткое содержание "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать бесплатно онлайн.

Петр Николаевич Столпянский (1872-1938) - историк, краевед, библиограф, сотрудник Русского музея и Публичной библиотеки, член ряда научно-исторических обществ, один из первых выдающихся краеведов Петербурга, который стал незаменим для коллег-историков, искусствоведов, филологов, специализировавшихся на других темах, но нуждавшихся в справках по истории Петербурга. Учился в Петербургском технологическом институте. Участвовал в работе революционных студенческих кружков. С 1912 по 1918 год П.Н.Столпянский работал в Русском музее библиотекарем и библиографом. Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и др. После Октябрьской революции водил экскурсии, выступал с лекциями, публиковался в периодических изданиях. Исследователь создал уникальную картотеку по истории Санкт-Петербурга, состоявшую из порядка полумиллиона карточек. Ее в 1930 году он передал в Публичную библиотеку. Каждая из работ исследователя пестрит множеством ссылок на источники, которые вошли в его картотеку.

Все повествование соткано из сотен важных и занимательных фактов, почерпнутых из документов, мемуаров современников, сообщений иностранцев, старых газет, из градостроительных чертежей и планов. В качестве объекта исследования в данном случае выбран район Адмиралтейства и прилегающих к нему улиц. Автор рассказывает, как строился этот будущий центр военно-морской мощи Российской империи, как проводились ирригационные работы, какие возникали в дальнейшем проекты развития морского ведомства. Рассмотрены история застройки берега вдоль реки Мойки, легенда о зарождении Невского проспекта. Автор вплетает в свое повествование массу деталей, оживляющих городскую историю: где появился первый кабак, как продавали пиво и вино в XVIII в., чем торговали на морском рынке. Рассказывается о наиболее старых и замечательных зданиях Адмиралтейского острова: деревянном Зимнем дворце, домах Чичерина, Неймана, Лобанова-Ростовского и др., о книжной торговле Плюшара и работе Вольной типографии, о строительстве Исаакиевского собора и зарождении в России литографского искусства.

Примечание к электронной версии книги: в тексте исправлено несколько очевидных ошибок наборщика текста, все сколь либо сомнительные места оставлены в соответствии с оригинальным текстом. В оригинальном тексте пропущена расстановка большого количество сносок, текст которых тем не менее присутствует. PDF оригинала можно взять в НЭБ: http://нэб.рф/catalog/005289_000028_E1A11984-719D-47F6-B10F-628722269D8C/viewer/

Проект Лоскари был одобрен, и приступили к его выполнению — в марте 1769 года камень уже лежал на платформе[118]. Дорога, по которой должно было везти эту громадную скалу от Лахты до берега Финского залива, была тщательно исправлена и укреплена. На каждых 50 саженях были вбиты столбы из корабельного леса, к которым натягивались канаты от 4 ворот, находившихся на платформе, двигавшейся усилиями 400 рабочих. Наверху камня стояли 2 барабанщика, дававшие посредством барабана знаки рабочим, чтобы они или разом начинали работу или прекращали ее. За удачное выполнение работы эти рабочие получили в награду 500 р.[119]. Во время движения 40 каменщиков находились на камне, обсекая острые углы, на одном же крае камня была устроена особая кузница. Перевозка скалы шла чрезвычайно медленно — камень подвигался в день не более, как на 200 сажен. 30 января 1770 года[120] перевозку камня посетила императрица, а 22 сентября 1771 года[121] скала для подножия памятнику Петру I прибыла в С.-Петербург.

Первая половина задания была исполнена. Она тогда же была увековечена в изданных в 1779 году гравюрах под заглавием «Виды камня, называемого Гром, назначенного к подножью монумента Петру I. С.-Петербург. 1770 г.»[122].

Та же удача была и в выполнении самого памятника: лошадь и статуя Петра Великого были быстро вылеплены Фальконетом, не удавалась ему только голова великого монарха — три раза переделывал ее Фальконет, но никак не мог достигнуть желанного совершенства: выражение лица царя нс нравилось ни ему самому, ни государыне. Об этой неудаче Фальконета узнала его ученица Мария Анна Колло и испросила позволение испытать свои силы в этой задаче. И уже на другой день, проработав всю ночь, молодая художница представила своему учителю бюст из воска, заслуживший одобрение и государыни и Фальконета[123].

Таким образом в памятнике Петру I, кроме Фальконета, участвовала и девица Колло, принимал участие, правда, незначительное и русский скульптор Гордеев, который отлил для памятника знаменитую змею-зависть, аллегорию будто бы на шведов, которых победил Петр Великий. Эта змея между тем имеет историю, которая вносит некоторые черточки в отношения Екатерины II, Бецкого и Фальконета. Фальконет, как будет видно ниже, не дождался открытия памятника и уехал на родину. Тогда Бецкий убедил Екатерину II, что положение лошади, приданное статуе, рискованно, и равновесие может быть легко нарушено; чтобы укрепить это равновесие, нужно дополнить памятник, поместив в ногах лошади змею. Таким образом и появилась знаменитая змея, но эта история мало кому известна, и большинство вовсе не полагает, что змея появилась гораздо позже самого памятника.

24 августа 1775 года[124] была произведена отливка статуи. Сарай для отливки был сделан на берегу Невы, недалеко от того места, где лежала уже скала-гром:

Колосс Родосский свой смири надменный вид,

И нильских здания высоких пирамид

Престаньте более считаться чудесами:

Вы смертных бренными соделаны руками:

Нерукотворная здесь Росская гора,

Вняв гласу Божию из уст Екатерины,

Прешла в град Петров чрез невские пучины

И пала пред стопой Великого Петра.

Так выразил настроение и пафос современников пиит того времени — Василий Рубан. Стихи эти были напечатаны на особых листочках и раздавались в значительном количестве.

При отливке чуть-чуть не случилось большого несчастия, которое было описано следующим образом в современных известиях :

«Минувшего августа 24 дня г. Фальконет вылил здесь напоследок статую Петра Великого на коне. Литье, как ныне по снятой форме видно, удалось во всем по желанию, кроме местах в двух фута на два вверху. Сия сожалительная неудача произошла через такой случай, коего предвидеть, а, следовательно, ни какою предосторожностью предотвратить возможности вовсе не было, но в рассуждении вылития всего литья, содержащего до 30 футов и самое сие приключение не важно и столь легко и столь же скоро поправлено быть может.

В протчем литие сие можно почесть в числе наилучших, которые только по сие время в статуях происходили, ибо ни на самом портрете (т.-е. статуе, поясним, в скобках), ниже на коне не видно никакой скважины или ноздри ж, но по всей окружности все вышло там чисто и гладко, как бы на воску. Вышеупомянутой же случай столь казался страшен, что опасались дабы все здание, где сие происходило, не занялось пожаром, а, следовательно, и все бы дело не провалилось. В таком страхе все работники с помощниками, оставя свои места, разбежались, один только российский плавильщик Кайлов, сей усердный человек, который управлял плавильнею, остался неподвижен на своем месте и проводил расплавленный металл в форму даже до последних каплей, не теряя ни мало бодрости своей при представляющейся ему опасности жизни. Такою смелостью и усердным поступком сего плавильщика столь был тронут г. Фальконет, что, по окончании дела, бросившись к нему, изо всего сердца его поцеловал, а потом, не предупреждая тем иной милости двора, в знак чувствительной благодарности дарил от себя деньгами».

Хотя, по словам «С.-Петербургских Ведомостей», отливка вполне удалась, Фальконет остался ею недоволен, он спилил верхнюю часть от колен всадника и груди лошади до их головы и снова перелил, теперь уже с успехом в ноябре 1777 года. Таким образом, статуя Петра Великого составная из двух частей, что, впрочем, на памятнике вовсе незаметно. После этого оставалось окончательно отделать статую и отполировать ее. Работа эта была за 20 т. р. поручена часовому мастеру Сандоцу и исполнена в течение 2-х лет.

Фальконет закончил свое задание — больше он не был нужен Екатерине II, и та трогательная дружба, которая будто бы существовала между великою Семирамидою севера и великим художником резко оборвалась, настолько резко, что обиженный художник решил не дожидаться открытия памятника и уехать на родину. «Абшид» — как тогда звали отставку — был дан без затруднения. И здесь характер императрицы Екатерины II проявился полностью: использовав человека, она переставала обращать на него внимание, в ее личных сношениях с людьми никогда не было искренности, правдивости, чувства — Екатерина II постоянно оставалась блестящей актрисою.

«Третьего дня, т.-е. 7 августа 1782 года[125], — читаем мы на страницах «С.-Петербургских Ведомостей», — открыт торжественно на Петровской площади монумент государю Петру великому в высочайшем присутствии ее Императорского Величества славноцарствующей великой нашей государыни Екатерины Вторыя, коею сия достовечность воздвигнута сему герою преобразователю России и основателю сей столицы, толико славною преемницею престола и дел его на удивление света ныне процветающих».

Открытие памятника состоялось при громадном стечении народа и в присутствии огромного числа войск. Императрица Екатерина в короне и порфире находилась на балконе сената, который помещался на том же месте, но не в нынешнем здании постройки Росси, а в старинном, трехъэтажном с башнею доме, бывшем Бестужева-Рюмина. Когда по данному императрицею знаку полотняная ограда в виде декораций, изображавших горы и скалы, закрывавшие памятник, упала, государыня, по словам современников, «прослезилась и преклонила голову перед изображением своего великого предшественника».

По случаю открытия памятника императрицею был издан манифест, которым были объявлены разные милости: приговоренные к смертной казни и телесному наказанию избавлены от них, прекращены все изыскания по уголовным делам, продолжавшимся более 10 лет, освобождены все содержавшиеся более пяти лет под стражею за казенные и частные долги, и т. п. Между прочим, был выпущен из долговой тюрьмы известный откупщик Голиков, который тогда же дал себе обещание написать или, вернее, собрать материал для истории Петра Великого — в результате появились известные «Деяния Петра Великого».

Согласно исчислению сената, представленному императрице Екатерине II, Фальконетовский памятник обошелся в 424.610 р., из которых выдано Фальконету всего 81.500 р., трем его подмастерьям 27.824 р., литейному мастеру Хайлову 2.500 р., на отливку пошло 11.001 пуд. меди.

Памятник производил громадное впечатление и на современников; об этом впечатлении мы находим очень интересные, своеобразно выраженные отзывы князя Трубецкого в письмах к дочери. Первое письмо датируется 15 декабря 1782 года[126]:

«Монумент Петр Великий украшение городу великое сделал, и я уже третий раз, как объезжаю его и не могу еще наудовольствоваться. Ездил нарочно на Васильевский остров смотреть оттудова — совершенно хорошо».

Через 11 дней — 26 декабря[127] — князь снова возвращается к памятнику: «статую же Петра Великого, как ни выйду со двора, все объезжаю и её я любуюсь: великое украшение сделано городу и по самой истине можно сказать достаточно её видеть такую пречудесную вещь».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Книги похожие на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Отзывы читателей о книге "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся", комментарии и мнения людей о произведении.