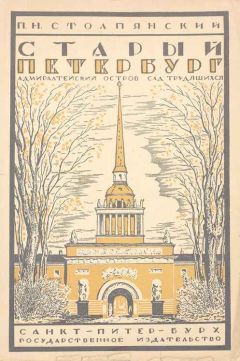

Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Описание и краткое содержание "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать бесплатно онлайн.

Петр Николаевич Столпянский (1872-1938) - историк, краевед, библиограф, сотрудник Русского музея и Публичной библиотеки, член ряда научно-исторических обществ, один из первых выдающихся краеведов Петербурга, который стал незаменим для коллег-историков, искусствоведов, филологов, специализировавшихся на других темах, но нуждавшихся в справках по истории Петербурга. Учился в Петербургском технологическом институте. Участвовал в работе революционных студенческих кружков. С 1912 по 1918 год П.Н.Столпянский работал в Русском музее библиотекарем и библиографом. Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и др. После Октябрьской революции водил экскурсии, выступал с лекциями, публиковался в периодических изданиях. Исследователь создал уникальную картотеку по истории Санкт-Петербурга, состоявшую из порядка полумиллиона карточек. Ее в 1930 году он передал в Публичную библиотеку. Каждая из работ исследователя пестрит множеством ссылок на источники, которые вошли в его картотеку.

Все повествование соткано из сотен важных и занимательных фактов, почерпнутых из документов, мемуаров современников, сообщений иностранцев, старых газет, из градостроительных чертежей и планов. В качестве объекта исследования в данном случае выбран район Адмиралтейства и прилегающих к нему улиц. Автор рассказывает, как строился этот будущий центр военно-морской мощи Российской империи, как проводились ирригационные работы, какие возникали в дальнейшем проекты развития морского ведомства. Рассмотрены история застройки берега вдоль реки Мойки, легенда о зарождении Невского проспекта. Автор вплетает в свое повествование массу деталей, оживляющих городскую историю: где появился первый кабак, как продавали пиво и вино в XVIII в., чем торговали на морском рынке. Рассказывается о наиболее старых и замечательных зданиях Адмиралтейского острова: деревянном Зимнем дворце, домах Чичерина, Неймана, Лобанова-Ростовского и др., о книжной торговле Плюшара и работе Вольной типографии, о строительстве Исаакиевского собора и зарождении в России литографского искусства.

Примечание к электронной версии книги: в тексте исправлено несколько очевидных ошибок наборщика текста, все сколь либо сомнительные места оставлены в соответствии с оригинальным текстом. В оригинальном тексте пропущена расстановка большого количество сносок, текст которых тем не менее присутствует. PDF оригинала можно взять в НЭБ: http://нэб.рф/catalog/005289_000028_E1A11984-719D-47F6-B10F-628722269D8C/viewer/

Прежде чем перейти к восстановлению дальнейшей истории Адмиралтейства, остановимся на тех, к сожалению, немногочисленных описаниях Адмиралтейства, описаниях, оставленных нам иноземцами, бывшими в Петербурге в царствование Петра. Обойти молчанием эти свидетельства, весьма понятно, невозможно, а так как они сравнительно невелики, то можно их использовать не в пересказе или извлечениях, а целиком. Пересказ, извлечение далеко не соответствует цели, они слишком искажают впечатление.

Первое описание относится к 1710—1711 году, оно сравнительно очень кратко[62]: «Морской арсенал или адмиралтейство, обширное четырехугольное здание, окруженное рвом и валом, вооруженное пушками большого калибра, четверо (здесь описка, ворот было трое, ибо четвертая сторона направлялась на Неву и на ней ворот не было) крестообразно расположенных ворот (главный вход, ворота к дворцу и к бывшему сенату) ведут в это здание. Здесь строятся и оснащиваются все большие суда и припасены в значительном количестве нужные для этого материалы».

Второе описание отделено целым десятилетием, оно принадлежит перу неизвестного поляка, бывшего в Петербурге в 1720 году[63]: «Царь пригласил нас в Адмиралтейство...

Пройдя мост на канале и ворота, мы вошли через сени в громадное помещение, где строятся корабли.... Отправились мы в кузницу, выстроенную в углу. В этой кузнице было 15 горнов, и при каждом работало 15 кузнецов с мастером. Оттуда мы прошли через другой канал к большому трехъэтажному дому (он виден на сохранившейся гравюре Петровского времени, влево, недалеко от дворца), выстроенного в виде треугольника на прусский манер. Царь ходил с нами по разным магазинам, находящимся в этом здании.... В третьем этаже было приготовленона80 т. р. парусов..... Затем мы отправились в галлерею, находящуюся в среднем этаже, где адмирал Апраксин нас подчивал.... На башне в это время играла музыка... Посидев немного, мы отправились в коллегию, где было много молодежи.... Отсюда мы сошли к каналу, в котором находилось несколько судов с насосами.... В одной комнате находится библиотека.... Затем мы пошли через канал в другое здание, которое было так же длинно, как и первое, но только в один этаж. Здесь живут одни ремесленники, которые выделывают корабельные снасти.... Во втором углу столько же кузниц и кузнецов; эти здания совершенно равны, как по числу людей, так и по месту, ими занимаемому. Было там здание большое и широкое, на сваях, в 2 этажа; здесь приготовляют модели кораблей».

Берхгольц, дневник которого является бесценным документом для Петровского Петербурга, говорил об Адмиралтействе несколько раз. В первый раз 23 июня 1721 года он уделяет Адмиралтейству всего-навсего несколько строчек, но все же отмечает характерную особенность Адмиралтейства — шпиль[64]: «На Адмиралтействе, красивом и огромном здании, устроен прекрасный и довольно высокий шпиц, который восходит прямо против проспекта» — вот и все; через месяц — 24 июля того же года[65] — Берхгольцу удалось осмотреть Адмиралтейство, и он становится довольно красноречивым: «Осмотрели несколько и самое Адмиралтейство. Оно имеет внутри большое, почти совсем четыреугольное место, которое с трех сторон застроено, а с четвертой открыто на Неву, где корабли строятся, а потом спускаются в воду. Против открытой стороны находится большой въезд или главные ворота, над ними устроены комнаты для заседания Адмиралтейств-коллегии, и поднимается довольно высокая башня, выходящая, как я уже говорил прежде, прямо против аллеи, называемой проспектом, через который въезжают в Петербург и который в средине вымощен камнем, а по бокам имеет красивые рощицы и лужайки. Обе стороны Адмиралтейства,идущие флигелем к воде и окаймляющие вышеупомянутую четыреугольную площадь, наполнены огромным количеством корабельных снарядов. Там же живут и работают все принадлежащие Адмиралтейству мастеровые. Подле здания стоят большие кузницы. В одном из флигелей устроена обширная зала, где рисуют и, если нужно, перерисовывают мелом вид и устройство всех кораблей, назначенных к постройке. Вне и внутри Адмиралтейского здания наложено множество корабельного леса всякого рода, но еще большее его количество лежит в ближайших каналах, откуда его берут по мере надобности. Все это огромное Адмиралтейство обведено снаружи валом с бастионами со стороны реки, которые окружены довольно широким и глубоким каналом,, а с внутренней стороны обрыто небольшим рвом». Наконец, Берхгольц сообщает и следующую подробность[66]: «Прошли потом в флаговой зал,, где приготовлена была закуска. В этом зале развешаны под потолком все флаги, знамена и штандарты, отнятые в продолжение последней войны у шведов».

Вот и все описания, сохранившиеся нам от Петровского времени. Из них можно вывести заключение, что Петровское Адмиралтейство бесспорно поражало иностранцев своею громадностью, обширностью и колоссальностью заготовленных материалов. Конечно, Адмиралтейство показывалось иностранцам не с будничной стороны, а прикрашенное, приправленное, но все же мы не можем отказать, что при Петре I адмиралтейские запасы были громадны, а деятельность Адмиралтейства все расширялась и расширялась.

Затем в описаниях Адмиралтейства наступает большой пропуск, и мы можем процитировать только описание Богданова, датированное 1751 годом[67]: «Внутри Адмиралтейства строения следующие: 1. каменные магазины; 2. внутри по каналу построены каменные мастеровые покои (1719 года); 3. чертежные амбары, деревянные два, по обеим сторонам построены, в которых чертят корабельные чертежи; 4. доков, в которых корабли строят, 10, один мокрой; 5. ворот в крепости трое: 1) от лугу, 2) от дворца, 3) от Исаакия или по нынешнему от Сената.

6. мостов подъемных через ров и канал у всяких ворот по 2 моста, итого 6; 7. при всех воротах каменные караульни, одна гауптвахта».

Богданов слишком лаконичен в своем описании, и, сравнивая это описание с описанием Петровского Адмиралтейства, можно даже подумать, что после Петра Великого всякая строительная деятельность прекратилась и Адмиралтейство только поддерживалось. Но это впечатление тотчас изменится, когда мы узнаем, какое громадное количество дел по перестройке Адмиралтейства — они нами приведены в примечании[68] — сохранилось до нашего времени; большая строительная работа продолжалась все время царствования Анны Иоанновны, это была первая серьезная перестройка, которая вызывалась не только требованиями морского ведомства, по и требованиями эстетики — хотели облагородить, дать более изящный вид мазанковой башне и мазанковым строениям.

В 1727 году[69] мазанковые строения в Адмиралтействе заменились каменными, только башня со второго этажа осталась мазанковою. Впрочем, довольно скоро и эту башню разобрали и на ее месте поставили новую, каменную, купол и шпиц были обиты медными позолоченными листами. Главный въезд и башня, построенные в 1734 — 1738 годах, по проекту русского архитектора Ивана Коробова, обнаруживали — как говорит Н.Е. Лансере в своей монографии об Адмиралтействе — первоклассного зодчего и художника. Это была красивая постройка. Первые два этажа главного выступа, служащего как бы основанием для самой башни, под один корпус со всем зданием, обработаны просто и сильно — только рустированными широкими лопатками, причем под самой башнею более крупными и массивными камнями. Выше начиналась собственно башня, и третий ярус ее с пятью окнами в два света по фасаду расчленялся дорическими пилястрами. Над этим ярусом была открытая терраса. Следующая часть башни, сильно суженная, с тремя окнами, разделенными ионическими пилястрами, перекрывалась характерно изогнутым куполом с часами, служившим переходом к восьмигранному открытому, но впоследствии застекленному фонарю, обработанному по углам пилястрами коринфского ордена. Выше уже подымался шпиль, увенчанный яблоком, короной и трехмачтовым кораблем. Вся высота шпиля от земли 34 сажени.

В таком виде, только с необходимым ремонтом, эта часть Адмиралтейства сохранилась вплоть до своей окончательной перестройки Захаровым. Но если внешний вид Адмиралтейской башни не изменялся, то совершенно переменился характер внутренних помещений: при Петре и Анне в башне над входом помещалась Адмиралтейств-коллегия, но 23 декабря 1747 года было издано высочайшее повеление о постройке церкви в Адмиралтействе[70]; церковь строил Чевакинский, причем постройка церкви, как и вообще большинство Елизаветинских построек, сильно затянулась[71], и церковь была освящена 10 мая 1755 года, далеко не законченной. Потолок ее был подбит досками и сверх них холстиной, из опасения обвала от сырости; карнизы столярные, стены и потолки были раскрашены по рисунку другого русского архитектора Башмакова. Иконостас, тоже по его проекту, был деревянный, окрашенный светлолазуревой краской, пилястры же, рамки и вся резьба позолочены. Иконы писал значительный русский художник того времени Мина Колокольников[72].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Книги похожие на "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пётр Столпянский - Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся"

Отзывы читателей о книге "Старый Петербург: Адмиралтейский остров: Сад трудящихся", комментарии и мнения людей о произведении.