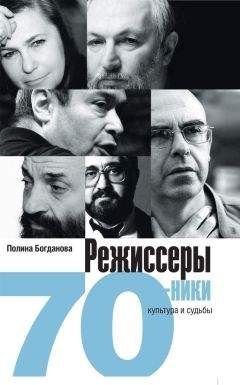

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

Что еще является отличительной особенностью искусства семидесятников? Выдвижение на первый план актера, ансамблевая природа игры.

Лев Додин работает в русле психологической школы. В русле этой школы, воспринятой от Марии Кнебель, в первом периоде своего творчества, до «Школы драматического искусства», работал Анатолий Васильев. Но и уйдя от психологического театра в область экспериментов с игровой эстетикой, Васильев не отказался от главного в системе Станиславского – от живого актера и от того, о чем говорил Станиславский: «…переживаемое чувство передается не только видимыми, но и неуловимыми средствами и путями и непосредственно из души в душу»29.

Эта же игра «из души в душу» сплотила и додинских актеров, создавших уникальный ансамбль, второго такого сегодня уже нет.

Вообще ансамблевое искусство, идущее от К. Станиславского и МХТ, воспринятое и старшим поколением шестидесятников, создавших уникальные ансамбли в своих театрах, – одно из базовых понятий и в эстетике семидесятников. Анатолий Васильев уже в начале второго десятилетия ХХI века, уехав из России в «добровольное изгнание», так объяснил главную причину своего отъезда: «одна из причин моего добровольного изгнания – это разрушение ансамблевой природы российского театра» (так называется интервью Анатолия Васильева, опубликованное во французском театральном сборнике)30.

Ансамблевость потому является базовым понятием в работе режиссуры, что в ней проявляются главные принципы взаимодействия режиссера с актерами, принципы самого актерского творчества, взаимоотношений актеров в ролях, стиль репетиций и многое другое. Не случайно ансамблевый театр всегда был связан с длительным репетиционным периодом. Лев Додин, к примеру, репетировал свои спектакли 80—90-х годов по несколько лет. Анатолий Васильев работал над «Серсо» два года. Углубленная работа актера с образом, постижение роли изнутри, усложненные методологические задачи – весь этот комплекс серьезного основательного театра, в котором важнее процесс, а не результат, с 90-х годов начал постепенно уходить из практики режиссуры. Стал утверждаться стиль быстрой – фастфуд – работы, рассчитанной именно на результат. Эти тенденции связаны с коммерциализацией театра, с эрой потребления, когда искусство из душевной и духовной потребности перешло в разряд потребительских услуг, развлечения, отдыха.

Театр-дом, наличие своей труппы характеризуют работу коллектива и Льва Додина, и Михаила Левитина, и Валерия Фокина последнего периода Александринского театра, и Генриетты Яновской. У Анатолия Васильева было несколько своих коллективов в разные периоды деятельности.

Но с 90-х годов появился стиль работы со звездой. Это уже примета изменившегося театрального мышления, более свободной позиции режиссера, который имеет возможность приглашать исполнителя со стороны, и некоторое ослабление «крепостной зависимости». С другой стороны, в постоянном коллективе происходит и рост актеров, ведется так называемая воспитательная работа, больше внимания уделяется развитию профессиональных качеств члена труппы.

Интересно, что режиссеры поколения, о котором идет речь в этой книге, работали в разные периоды с таким актером, как Виктор Гвоздицкий. Сначала он сыграл роли у К. Гинкаса в спектаклях «Пушкин и Натали», «Человеке из подполья», почти десять лет работал в «Эрмитаже» с Михаилом Левитиным, в 90-е годы участвовал в спектакле Валерия Фокина «Арто и его двойник», через десятилетие – в его «Двойнике» в Александринском театре, репетировал Подколесина в «Женитьбе». Но умер, не сыграв этой роли, в 2007 году.

Виктор Гвоздицкий был актером острой формы, ему был подвластен несколько гротесковый игровой стиль. Кроме того, Гвоздицкий нес в себе дух романтического индивидуализма, подвижничества в творчестве, повышенной требовательности к себе, полной отдачи в профессии, а вместе с тем невозможность сродниться и срастись с каким-то коллективом. Он всегда – отдельно, даже внутри какого-то спектакля. Играл инфернальные образы, в сложных жанрах, с острой подачей, некоторой бравадой уверенного в себе профессионала и вместе с тем кроткой преданностью послушного ученика.

Гвоздицкий был не из разряда звезд, как О. Меньшиков или Е. Миронов. Гвоздицкий скорее был просто ищущим актером, которому хотелось попробовать свои силы с режиссерами разной индивидуальности, открыть в себе что-то новое. И совсем не случайно он сотрудничал именно с семидесятниками, которые тоже искали новизну и стремились наиболее полно реализовать в творчестве свою индивидуальность.

ПерестройкаВ начале своей творческой биографии семидесятники переживали невзгоды. На работу в театры было попасть нелегко. Нелегко было и получить постановку. Все места были заняты. Старшее поколение зорко охраняло свои цитадели от чужой творческой воли. Кама Гинкас в Ленинграде долго существовал на положении изгоя, его учитель Товстоногов не спешил давать ему работу. Генриетта Яновская, его сокурсница и жена, как женщина более терпимая, ставила в самом маленьком, непрестижном театре на ул. Рубинштейна. Там же начинал и Лев Додин. Они шли с окраин, пробиваясь к центру, но центр был окружен неприступной стеной, и попасть в него было не так просто.

Олег Ефремов сделал для ленинградцев важный шаг – пустил во МХАТ, которому не хватало своих идей и репертуара. Там на малой сцене появился Кама Гинкас с пьесой Н. Павловой «Вагончик», большой спектакль «Господа Головлевы» поставил Лев Додин.

Настоящий прорыв произошел только в перестройку, когда этому поколению режиссеров дали наконец свои театры. Михаил Левитин стал сначала главным режиссером, а потом и художественным руководителем Театра миниатюр, который он переименовал в театр «Эрмитаж», Анатолию Васильеву с его актерами предоставили помещение на Поварской улице, где они открыли «Школу драматического искусства». Несколько раньше Малый драматический театр на ул. Рубинштейна в Ленинграде получил Лев Додин. Генриетта Яновская с Камой Гинкасом пришли в московский ТЮЗ (она – в качестве главного режиссера, он – режиссера на постановки). Валерий Фокин самостоятельно осуществил сложный коммерческий проект, построив здание Центра Мейерхольда в Москве. А позднее, уже в 2000-х годах, возглавил Александринский театр в Петербурге.

Крах советской системы способствовал открытию границ между государствами. Театры Васильева, Додина, Гинкаса, Фокина, Левитина стали выезжать на зарубежные гастроли. Режиссеры получили многие престижные европейские премии. Театр Льва Додина стал Театром Европы. Признание заслуг режиссеров-семидесятников за рубежом значительно превзошло признание режиссеров предыдущего поколения. И А. Эфрос, и Г. Товстоногов, и Ю. Любимов много ставили в странах Европы и Америки. Но столь престижных премий, как Высшая театральная премия Европы «Европа – театру», присужденная Льву Додину, или «Новая театральная реальность», присужденная Анатолию Васильеву, не получили ни Эфрос, ни Товстоногов, ни даже Любимов, проведший за границей довольно значительный срок в период своей политической эмиграции. Правда, в дела награждения российских режиссеров, разумеется, вмешалась и политика. Западные деятели искусства стали присуждать награды российским режиссерам еще и потому, что Россия отказалась от социализма и получила шанс стать свободной демократической страной.

Позиции серьезного театраСемидесятники, как и их старшие коллеги, работают во имя серьезного и содержательного искусства. Решают кардинальные вопросы человеческого существования, обращаются к большой литературе и погружаются в нее глубоко, ища в ней источник глубоких смыслов. И тоже рассматривают искусство как средоточие актуальных идей, только другого толка, чем идеи шестидесятников.

Еще в начале своего творческого пути семидесятники, особенно те из них, кто всерьез озабочен художественными проблемами, стали работать на более искушенного в художественных проблемах зрителя. Можно сказать, что они сузили возможности восприятия своего искусства, а можно сказать – углубили по сравнению со старшим поколением. Васильевский спектакль «Первый вариант “Вассы Железновой”» был ориентирован на образованного и тонко воспринимающего искусство зрителя. Гинкас тоже искал углубленный контакт с публикой, пусть и не столь многочисленной. Додин как будто всегда прекрасно чувствовал себя в своем маленьком театре на ул. Рубинштейна. На зарубежных гастролях его спектакли между тем шли и на больших сценах со значительным количеством публики. Я, правда, не видела там эти спектакли и не могу сказать, как это выглядит, ведь все-таки они рассчитаны на восприятие более интимное, глаза в глаза.

Семидесятники – последнее в истории ХХ—ХХI веков крупное поколение художников, проникнутых миссионерским сознанием, испытывающим недоверие и презрение к легкому искусству, к искусству как светскому удовольствию или грубому развлечению. Они стоят за искусство со смыслом, отвечающее на коренные вопросы человеческого существования. Они – за театр сложный, возможно, труднодоступный. За театр, анализирующий жизнь, исследующий духовные процессы общества, открывающий душу человека, погружающийся в тайники его сознания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.