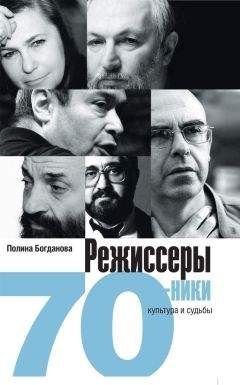

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

Васильев, который начал работу над новой пьесой В. Славкина «Серсо», перешел на малую сцену Таганки, где его приютил Ю. Любимов. За это Васильев был ему очень благодарен. За Васильевым из Театра им. К.С. Станиславского ушли и актеры – Л. Полякова, А. Филозов, Ю. Гребенщиков, Б. Романов, А. Балтер. Все они вместе с приглашенными Н. Андрейченко и А. Петренко составили своего рода независимую труппу. Так Васильев и его актеры оказались в некоем безвоздушном пространстве, на перекрестке дорог, как одинокие путники. Потому что к Театру на Таганке они, по существу, имели мало отношения, а никакой другой театр не мог принять их к себе в полном составе и создать условия для работы, это было нереально. После двух лет трудных репетиций спектакль вышел, имел успех и завершил собой первый период васильевского творчества.

Затем подоспела перестройка. Прошумел ветерок свободы. Бывшим молодым режиссерам новая власть дала свои театры.

Все это, правда, произошло не в один день и стоило больших хлопот и тяжелой работы. И тем не менее…

Васильев к тому времени с курсом М. Буткевича в ГИТИСе, своего бывшего педагога, сделал спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. Это были уже новые интересные актеры, новая труппа. С ними и со своей прежней труппой, родом из Театра им. К.С. Станиславского, занятой в «Серсо», Васильев поехал на длительные гастроли по всему миру. Это был период, когда Европа и Америка восхищались русскими и открывали их для себя. Васильев получил международное признание и несколько престижных театральных премий. В Москве ему тоже разрешили открыть собственный театр, который он назвал «Школа драматического искусства». С этого театра начался второй период творчества режиссера.

Обретение своего театра отнюдь не означало для Васильева того, что он перестал быть оппозиционным и пришел к гармонии с новой реальностью. Напротив, его черты и свойства натуры только заострились. Он с новой силой бросился в эксперименты, теперь желая отказаться от всего, что обрел и наработал в первый период творчества. То есть он закончил отношения с психологическим театром и стал экспериментировать в области театра игрового. Через двадцать лет углубленных и усиленных поисков за закрытыми дверями своего монастыря, отрезав все контакты с действительностью, власти которой он так был предан в период пьес В. Славкина, Васильев пришел к новой методике работы, к новому театральному языку и новому художественному мировоззрению.

Но его сложная натура и тут показала себя. Не умея устанавливать отношения с чиновниками, с мэром города, который построил ему новое здание театра по его собственному с И. Поповым проекту, Васильев вошел с ним в конфликт и в результате был лишен старого помещения на Поварской, где родилась «Школа драматического искусства», и был вынужден покинуть театр, страну и уехать на несколько лет в Европу, назвав себя «добровольным изгнанником». Лужков не мог понять, почему Васильев не работает на зрителя, так же как не мог уяснить, что же все-таки такое лабораторная деятельность. В советском и постсоветском театре еще не было других столь же крупных прецедентов.

Прошло несколько лет. Юрий Лужков ушел с поста мэра. Новое московское правительство и новый глава комитета по культуре обещали Васильеву вернуть несправедливо утраченное. Однако и тут повторилась та же история. Васильев представил комитету по культуре проект под названием «Кафедра лабораторных исследований теории и техник театра», а комитет по культуре ждал от него проекта театра, включающего в себя спектакли, то есть работу все с тем же зрителем, который был яблоком раздора еще во времена Лужкова.

Проблема в том, что нынешние чиновники от культуры плохо разбираются в гуманитарных проблемах и гуманитарных науках. Престиж науки и культуры в обществе вообще резко упал. И теперь трудно сказать, найдет ли Анатолий Васильев достойное применение себе на родине.

* * *В 1981 году в журнале «Искусство кино» вышло интервью с Васильевым под названием «Разомкнутое пространство действительности». Тогда Васильев отдавал предпочтение современной пьесе перед классикой и говорил, что заниматься современностью – значит быть молодым, а перейти на классику – это уже старость. Так вот, он говорил не просто о современной пьесе, а об особой современной пьесе. Он тогда ввел термин «разомкнутая» структура и сказал, что эта пьеса с «разомкнутой» структурой не похожа на традиционную. Что она представляет собой аномалию. Строится по совершенно особым законам. И конфликт в ней особый, и персонажи, и прочее. Он назвал направление драматургов, пишущих «разомкнутые» пьесы, «новой волной» и отнес к нему Виктора Славкина, которого так удачно поставил в Театре им. Станиславского, и Людмилу Петрушевскую, которую так и не поставил, а также других драматургов, в основном выходцев из арбузовской студии.

И вот прошло более двадцати лет, и обнаружилось, что Васильев со своей «разомкнутой» пьесой предощущал появление того, что с 90-х годов именуется «новой драмой». Эта «новая драма» – тоже аномалия и не похожа на традиционную драматургию. У нее тоже особый конфликт, особые персонажи, особая лексика. «Все другое», как тогда подчеркивал Васильев. Только если в 80-е годы разомкнутая драма была представлена именами нескольких драматургов, то с 90-х годов их появилось множество, целое движение.

«Новой драме» была открыта зеленая улица. Ею стали заниматься три театра в Москве, несколько театров на периферии, различные фестивали, десятки молодых режиссеров, актеров, продюсеров, критиков. На проекты, связанные с «новой драмой», государством, различными коммерческими структурами и частными лицами по сей день даются немалые деньги.

В 80-е Петрушевскую ставили в основном по подвалам, на полусамодеятельной сцене. Ее пьесы «пробивали» редкие одиночки. Но только один Васильев тогда знал, как ставить такую трудную нетрадиционную драматургию. Его, правда, мало кто услышал, мало кто воспользовался его теоретическим опытом, добытым на постановке пьесы В. Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Об особенностях нетрадиционной драмы в те десятилетия никто, кроме Васильева, не думал.

Аномальная драма 70-х отразила подспудные процессы разложения советского общества, которое становилось все более и более сложным образованием, теряющим свои устойчивые основания. Аномальная драма 90-х – результат уже окончательного краха советской жизни, перехода в другой социум, появления множества новых слоев, отсутствия центра, отсутствия большой общей идеи, традиционной системы ценностей. Васильев как человек талантливый, чуткий, обладающий особой интуицией, увлеченный нетрадиционными пьесами «новой волны», предощущал распад нашего социума еще в конце 70-х годов. Об этом он, собственно, и говорил. Просто тогда никто, и он в том числе, не мог думать о том, что этот распад примет такие невероятные масштабы. Что это будет распад СССР и последующие за ним десятилетия жизни постсоветского общества. Мы будем жить в этой релятивистской (так называл ее Васильев), то есть распадающейся, реальности еще неизвестно сколько времени. Конечно, эта эпоха пройдет и настанет другая, более цельная, с новыми ценностями и порядком жизни. Как будет выглядеть эта эпоха? Останутся ли в ней все эти пьесы, зафиксировавшие разложение жизни, или их выбросят как старый, ненужный хлам? Будет ли это новое общество, построенное по типу «замкнутой» структуры, обществом нового тоталитаризма, мы не знаем.

* * *Анатолий Васильев почти с самых первых шагов в режиссуре хотел занять позицию новатора. Так он себя и позиционировал, когда в уже упомянутом мною интервью в журнале «Искусство кино» стал проводить параллель с поколением шестидесятников. Дескать, те вошли в жизнь с новой драматургией Розова и Володина, открыв новый стиль и ознаменовав новый этап в театре. И он тоже входит в профессию с новой драматургией уже следующего десятилетия. Это рассуждение о шестидесятых и семидесятых было подкреплено тезисом о том, что новый этап в жизни театра рождается именно с новых пьес. Утверждение было верное, спорить с ним вряд ли кто-то бы взялся.

Два спектакля 70—80-х годов на современную тему по пьесам Виктора Славкина создали ему громкое имя. Особенно – первый, «Взрослая дочь молодого человека», который тогда поразил свежестью материала, грацией режиссерского решения и тонкостью и очарованием актерской игры. В спектакле раскрылся талант таких актеров, как Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Лидия Савченко, Эммануил Виторган. Эти актеры прежде не были широко известны. Только Альберт Филозов что-то играл в кино, предъявляя миру свои несколько сумеречные образы современных интеллигентов. Впрочем, большого успеха эти роли не имели. А тут талант актера вдруг раскрылся. Филозов в роли бывшего стиляги Бэмса поразил богатством и свежестью игры, переключениями из одного жанра в другой, которые давались ему с поразительной легкостью. Из сцен бытовой дружеской вечеринки он переходил в оглушающий танец буги-вуги под музыку знаменитой «Чатануги-чучи», которая в нашей стране стала известна после войны, когда по экранам прошел голливудский фильм «Серенада Солнечной долины». А потом он перемещался к черному порталу огромной, казавшейся пустой сцены, где на заднем плане маячила развертка стандартной двухкомнатной квартиры, она застывала там в глубине размытым пятном и уже не казалась столь осязаемой и реальной, как прежде. Черный портал образовывал совсем другое пространство. Здесь Бэмс преображался и как будто сбрасывал с себя облик скромного стосорокарублевого инженера в домашней кофте тусклого серого цвета, советского обитателя хрущевки и любителя болгарских Золотых Песков – ничего более интересного в те годы советская публика не знала. Бэмс у черного портала, вырванный из густого и несколько пародийного быта, – это был новый поворот темы современного героя, новое измерение человеческой судьбы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.