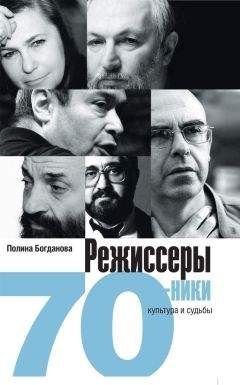

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

В общем, Васильев захотел приблизиться к метафизике или театру идей, аналогичных платоновским. Он и начал с Платона. И пошел к противоположной культуре – идеалистической. Если своим Бэмсом он вышел за границы советских идейных конфликтов, то теперь он вообще вышел из материалистического пространства.

И сейчас мы можем сказать, что Анатолий Васильев – представитель идеалистической ветви театрального искусства. Идеализм – это его мировоззрение и это его эстетика. В полной мере идеализм выявил себя во втором периоде творчества режиссера.

Если в период психологического театра он мог сосредоточить усилия в области человеческого чувства и подсознания, то в период игрового театра он ушел от человека в метафизические пространства. Он не оставил школу Станиславского, отнюдь нет, он стал развивать ее положения уже в новых направлениях.

Но перейти к игровому театру для Васильева было не так просто. Этот режиссер никогда не занимался чисто интуитивными поисками, ему важно было подложить под них определенную теорию, методологию. Вот на поиск этой методологии ушло еще двадцать лет жизни Васильева.

Васильева стал привлекать актер, для которого доступна сфера духа. Можно было бы написать Дух с большой буквы, ибо он стал пониматься Васильевым как первопричина всего, как субстанция, из которой возникло мироздание. То есть Васильев перешел в область чистого идеализма.

Но как войти в сферу Духа? Как передать ее? Этот круг задач и встал перед режиссером в период его работы на Поварской улице, когда была создана «Школа драматического искусства».

И началось поэтапное освоение сферы духа, или метафизического пространства. В это пространство Васильев вошел через отца идеалистической философии Платона с его миром идей. Основное положение философии Платона хорошо известно, оно сводится к тому, что где-то в мировом пространстве живут идеи, они и есть первичная субстанция, а предметы и вещи на Земле являются лишь их отражением. Платон и в своих диалогах писал не о людях, а об идеях. Например, об идее справедливости. Рассмотрению этой идеи был как раз посвящен спектакль Васильева «Государство». Героями спектакля были Сократ и его оппоненты, но их человеческие или психологические отношения здесь не рассматривались. В теории Васильева есть положение о Персоне и персонаже, дихотомии, на которой Васильев стал строить игру. Сократ как Персона (А. Онуров) прекрасно разбирался в идее справедливости и блистательно находил доказательства, демонстрируя свое понимание этой идеи. Его оппоненты – другие Персоны пытались представить свои понимания. Так скрещивались разные идеи. Побеждала идея Сократа. А что можно было сказать о Сократе как о человеке? Только самые общие вещи: то, что он умен, то, что он блистательно ведет споры и т.д. Такое впечатление возникало оттого, что актер Онуров очень увлекательно играл, прибегая, как и полагается в любой игре, к провокациям, обманным ходам, особой тактике нападения и защиты. Человеческие качества Сократа актер не рассматривал, не погружался в образ по системе психологического театра. Важнее, чем персонаж Сократ, был сам актер, Персона. Зрители приходили на этот спектакль не для того, чтобы что-то узнать о человеке Сократе, а для того, чтобы послушать рассуждения о справедливости.

Игорь Яцко рассказывал: «Васильев сначала сконцентрировался на Платоне, организовал фундамент для школы диалога. То есть, взяв Платона, убрал драматические подпорки, человеческие подпорки. И определил доминирующий канал как канал вербальный, канал текста. Это самое главное, что дает возможность организации действия. И причем взял текст чистый, свободный от персонажа, от человека, от ситуации. Но наполненный идеями. И на этом тексте стал разрабатывать теорию игровой структуры, фундамент игрового театра».

Васильев экспериментировал не только на материале Платона, он разыгрывал со своими актерами такие необычные и как будто не поддающиеся сценической интерпретации произведения, как трактаты Эразма Роттердамского и Оскара Уайльда, а также прозу Достоевского и Томаса Манна, поэтические произведения Пушкина.

Область идей – это не материалистический мир явлений. Область идей достаточно широка, сюда может входить и воображение художника, его внутреннее видение вещей, и мифологические образы, и молитва, в общем, тот невидимый, но ощутимый мир, который доступен только нашему духовному зрению.

Почему Васильев пошел в эту сторону? Что заставило его уйти от реалий обыденной жизни и обратиться к миру горнему? На мой взгляд, на Васильева в этом отношении повлияли два фактора: его религиозность и идеи Серебряного века, идеи эпохи модернизма, к которым он обратился. В принципе, все это было недалеко и от Станиславского, ведь Станиславский – тоже представитель эпохи модернизма, а реалистом его сделали опять же в советские времена. И как представитель эпохи модернизма, и как верующий православный человек он тоже обладал идеалистическим сознанием.

Васильев как теоретик и методолог, а эта сторона его натуры, как я уже говорила, не менее, если не более, важна, чем практическая режиссура, разрабатывая теорию игрового театра, ввел понятие о б р а т н о й п е р с п е к т и в ы.

В традиционном психологическом театре существует понятие п р я м о й перспективы. Актер, играющий роль, должен в процессе игры иметь в виду перспективу роли, то, куда она движется. Перспектива в психологическом театре движется от начала к концу. Игра начинается с исходного события.

Эти положения разработаны в системе Станиславского, который вообще мыслил в прямой перспективе, то есть в развитии от прошлого к будущему, от начала к концу. В принципе, это очень понятные вещи. Как же иначе? Ведь речь идет о драматическом действии, которое тоже развивается от начала к концу, от прошлого к будущему. Драматический узел заложен в прошлом, далее вскрывается конфликт и действие движется к своему разрешению, которое происходит в финале.

Эта модель соответствует реалистической психологической драме, рожденной в буржуазную эпоху (Лессинг) и выдвинувшей активного героя, носителя индивидуальной воли, борющегося за осуществление своих намерений и вступающего в конфликтные отношения с другими героями, также являющимися носителями индивидуальной воли (в терминологии Васильева театр, построенный по модели драмы, называется «театром борьбы»). Эта модель соответствует и теории материально-технического прогресса, возникшей также в буржуазную эпоху, когда на арену истории и вышел этот индивидуум с его способностью к действию, утверждающий себя в социальной, исторической жизни.

В принципе, все драматические произведения, которые вот уже три столетия идут на сценах театров, имеют основанием эту модель. Даже те произведения, которые написаны до возникновения среднего жанра драмы (Софокл, к примеру, или Мольер), в режиссерской интерпретации, разобранные традиционным методом действенного анализа, становятся драмами (Л. Додин, к примеру, и разрабатывает шекспировского «Лира» как драму).

В общем, чтобы подытожить разговор о прямой перспективе, необходимо сказать, что она связана с буржуазным индивидуализмом и теорией материально-технического прогресса. Но в эстетике существует и понятие о б р а т н о й п е р с п е к т и в ы.

Статья с таким названием есть у одного из видных мыслителей эпохи модернизма отца Павла Флоренского. Он рассматривает это понятие на материале изобразительного искусства.

Обратная перспектива использовалась в иконописи. Если по законам прямой перспективы изображение на переднем плане увеличено в масштабе, а на заднем идет постепенное уменьшение этого масштаба, то по законам обратной перспективы наоборот – на переднем плане изображаются маленькие фигуры, а на заднем фигуры и предметы увеличиваются.

П. Флоренский подтверждает положение о том, что искусство прямой перспективы имеет отношение к буржуазной цивилизации. А искусство обратной перспективы он соотносит с древним Египтом, европейским Средневековьем. Это мы сейчас, зараженные идеей буржуазного прогресса, считаем, что то, что находится ближе к нашему времени, лучше и сложнее, а то, что отстоит от него, хуже и примитивнее. П. Флоренский как православный мыслитель и богослов жил в большом времени всечеловеческой культуры и не разделял теорию буржуазного прогресса. Поэтому для него древняя египетская цивилизация – вовсе не тот примитивный доисторический мир, к которому можно отнестись снисходительно. П. Флоренский не просто верил в мудрость древних египтян, но законы духовной реальности, отраженные в древних культурах, в том числе и египетской, считал всеобщими. А законы земной реальности, основанные на реалистическом соотношении пропорций и отражающие душные, замкнутые интерьеры современных нам зданий, рассматривал как частные.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.