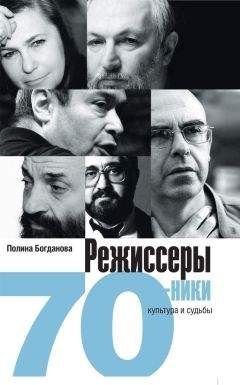

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

Продемонстрировав свои достижения в освоении и развитии мхатовской школы, Васильев поднял ее достижения на качественно новую ступень, обогатив школу не только новой методологией, но и новой эстетикой, в которой важную роль играло внутреннее субъективное чувство художника.

То новое эстетическое качество, которое привнес Васильев в театр, можно обозначить термином «субъективный реализм». «Субъективный реализм» – это способность к созданию живой полнокровной реальности, но пропущенной сквозь образное субъективное видение художника, которое в конечном счете видоизменяет эту реальность, придавая ей необычные, особенные, чисто художественные свойства.

Субъективизм, ведущая художественная стратегия модернистского искусства, в режиссуре Васильева нашел очень яркое выражение. Способность к образному, метафорическому мышлению, к созданию сложного образного времени и пространства, умение соединять в ткани одного спектакля различные жанры и стили, создавая пульсирующую, постоянно меняющуюся, развивающуюся художественную реальность, обнаружила себя еще в «Вассе Железновой». А уже в «Шести персонажах в поисках автора» привела к изумляющей своей изысканностью и смыслом игре двух реальностей – реальности действительной жизни и реальности воображаемой. В этой игре победа оставалась за реальностью воображаемой, за изощренной творческой фантазией и подчеркнуто субъективистским видением. А это уже был выход в идеалистическую философию и эстетику, которым он как раз и посвятит свои закрытые опыты на Поварской.

Васильев как представитель следующего за шестидесятниками поколения не признавал голый реализм, передвижничество и эстетику узнаваемого жизнеподобия. Режиссер соединял реализм с фантазией и красотой, что давало ошеломляющие результаты. Такого совершенного владения формой спектакля, такого богатства воображения не знал никакой другой режиссер его поколения.

Власть «красоты» – собственно эстетического качества, самодостаточного и неутилитарного – режиссер в полной мере выявил в спектакле «Серсо», завершающем первый период творчества режиссера. Идеал красоты режиссер связал с русским Серебряным веком, который представлялся Васильеву совершенной культурной моделью.

Тема Серебряного века – это своеобразное художественное мифотворчество, выразившее преклонение художника не только перед красотой, но и перед особым аристократизмом чувств, утонченностью переживаний художественной богемы дореволюционной поры, игровым стилем жизненного поведения. Этот спектакль обозначил переход Васильева к новой художественной идеологии, которую он стал проводить с конца 1980-х годов в «Школе драматического искусства», где в первую очередь велись поиски идеального, гармоничного человека – «человека играющего». Игра как основа и цель творчества стала выражать для режиссера важные начала в жизни и искусстве.

* * *В творчестве Васильева, как, впрочем, и других режиссеров его поколения, безусловно, проявлялась та система ценностей, которая присуща эпохе постмодернизма. «Культура постмодерна уже не предполагает социальный мир как некий логично и рационально организованный мир, он выступает только как продолжение внутреннего и поэтому подвержен не собственной логике, а внутренней логике человека».

В принципе то, что Васильев в своих теоретических работах называет релятивизмом, можно с определенностью отнести к постмодернизму. Просто сам этот термин в 1970—1980-е годы еще не употреблялся. И васильевский герой Бэмс из «Взрослой дочери» – яркий представитель эпохи постмодерна в театре.

Некоторые другие стороны режиссерской практики Васильева также обнаруживают в нем принадлежность к постмодернизму. Именно в этом ключе происходил его пересмотр (на языке постмодернизма – «деконструкция») метода действенного анализа в его классическом варианте. Обращение к сфере подсознания и попытка преодоления системного рационализма мышления тоже является выражением постмодернистского подхода, «ориентированного на мир воображения, сновидений, бессознательного, как наиболее соответствующий хаотичности, абсурдности, эфемерности постмодернистской картины мира». В постмодернистском ключе была проанализирована Васильевым и драматургия «новой волны» 1970-х годов.

Черты посмодернистского мышления проявились и в эстетике Васильева. В спектакле «Первый вариант “Вассы Железновой”» в соответствии с постмодернистскими установками режиссер подверг радикальному пересмотру традиционный для русской и советской сцены реализм. А во «Взрослой дочери молодого человека» и «Серсо» уже вступила в полную силу постмодернистская игра стилями: оба спектакля представляли собой жанрово-стилевые коллажи. И сам идеал игрового театра, к которому Васильев шел постепенно, тоже выражает философию постмодернизма, которую можно определить как «культуру игры».

Однако нельзя утверждать, что Анатолий Васильев, как, впрочем, и другие режиссеры его поколения, в частности Михаил Левитин, тоже отдавший дань эстетике и идеологии игры, а также К. Гинкас и В. Фокин, полностью принадлежат философии и культуре постмодернизма. Эти режиссеры, как я уже говорила, конечно, фигуры переходные. Выраженный субъективизм их художественной позиции, «авторство» как основа творчества, установка на новаторство, на открытие нового стиля и языка – черты культуры модерна, для которой характерны мировосприятие тотальности бытия и глубокое личностное своеобразие.

Противоречия художественной идеологии Васильева, в которой совмещаются черты, характеризующие его как модерниста, с параметрами постмодернизма, будут отличать и дальнейшее творчество режиссера, когда широта его культурных цитаций, обращение к идеям П.А. Флоренского, Вяч.И. Иванова с его интересом к древним архаичным формам театра, ритуалу, мистерии только увеличатся. Васильев и сам отдаст дань увлечению архаикой, очень углубленно и серьезно начнет изучать мистерию.

И в конечном счете обратится к большому пространству русской и мировой культуры.

* * *При наличии особой чуткой интуиции художника Васильев проявлял и особый талант аналитика, способного подводить теорию под свое творчество. Другие режиссеры работают только интуитивно и не создают никаких теорий. Васильев все должен был понимать не только в ощущении, но и, как говорил он сам, «в структуре». За счет структурного анализа он сам очень отчетливо определил свое место в театральном процессе. Место в расщелине между двумя историческими пластами, в зыбкой сфере релятивизма с его плавающими принципами, ни на один из которых нельзя опереться так, чтобы почувствовать твердую почву под ногами.

Но Васильев не захотел останавливаться на релятивистском герое, на современной пьесе. Он предпринял еще одно титаническое усилие по поводу создания новой театральной методики, которую назвал игровой. Этому были всякие объяснения. Одно из них такое: современный человек накопил много внутренней гадости, он не умеет управлять течением своей жизни. А Васильева тянуло к более совершенному типу человека, к человеку Возрождения, который стоит «над схваткой» и управляет потоком своей жизни, потому что умеет играть.

Вот этот идеал игры, связанный с прекрасной эпохой русского Серебряного века, заявленный в «Серсо», и стал новым маяком для Васильева. К нему он и направил свои усилия.

Стремление стать новатором и тут двигало им. Он захотел создать некую новую систему как аналог системе Станиславского. Дать ключ к таким авторам, как Томас Манн, Пушкин, Достоевский. Васильев захотел уйти от психологической драмы. От т е а т р а ч е л о в е к а. Васильев устал от театра человека, от его переживаний и его предлагаемых обстоятельств, особенно от его «я». Еще Михаил Чехов писал, что личность актера не так интересна, чтобы ставить ее в центр искусства. Но пока существовали такие актеры-гиганты, как Качалов и Москвин, Хмелев и Тарасова, Ефремов и Смоктуновский, то с этим «я» зрители не просто мирились. Они им восхищались. Но уже сегодня, во втором десятилетии нового века, личностное искусство как будто исчерпало себя. В театре нет личностей масштаба даже Олега Ефремова.

В общем, Васильев захотел приблизиться к метафизике или театру идей, аналогичных платоновским. Он и начал с Платона. И пошел к противоположной культуре – идеалистической. Если своим Бэмсом он вышел за границы советских идейных конфликтов, то теперь он вообще вышел из материалистического пространства.

И сейчас мы можем сказать, что Анатолий Васильев – представитель идеалистической ветви театрального искусства. Идеализм – это его мировоззрение и это его эстетика. В полной мере идеализм выявил себя во втором периоде творчества режиссера.

Если в период психологического театра он мог сосредоточить усилия в области человеческого чувства и подсознания, то в период игрового театра он ушел от человека в метафизические пространства. Он не оставил школу Станиславского, отнюдь нет, он стал развивать ее положения уже в новых направлениях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.