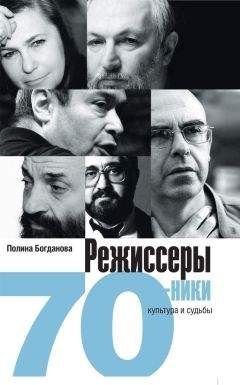

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

Два спектакля 70—80-х годов на современную тему по пьесам Виктора Славкина создали ему громкое имя. Особенно – первый, «Взрослая дочь молодого человека», который тогда поразил свежестью материала, грацией режиссерского решения и тонкостью и очарованием актерской игры. В спектакле раскрылся талант таких актеров, как Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Лидия Савченко, Эммануил Виторган. Эти актеры прежде не были широко известны. Только Альберт Филозов что-то играл в кино, предъявляя миру свои несколько сумеречные образы современных интеллигентов. Впрочем, большого успеха эти роли не имели. А тут талант актера вдруг раскрылся. Филозов в роли бывшего стиляги Бэмса поразил богатством и свежестью игры, переключениями из одного жанра в другой, которые давались ему с поразительной легкостью. Из сцен бытовой дружеской вечеринки он переходил в оглушающий танец буги-вуги под музыку знаменитой «Чатануги-чучи», которая в нашей стране стала известна после войны, когда по экранам прошел голливудский фильм «Серенада Солнечной долины». А потом он перемещался к черному порталу огромной, казавшейся пустой сцены, где на заднем плане маячила развертка стандартной двухкомнатной квартиры, она застывала там в глубине размытым пятном и уже не казалась столь осязаемой и реальной, как прежде. Черный портал образовывал совсем другое пространство. Здесь Бэмс преображался и как будто сбрасывал с себя облик скромного стосорокарублевого инженера в домашней кофте тусклого серого цвета, советского обитателя хрущевки и любителя болгарских Золотых Песков – ничего более интересного в те годы советская публика не знала. Бэмс у черного портала, вырванный из густого и несколько пародийного быта, – это был новый поворот темы современного героя, новое измерение человеческой судьбы.

Спектакль тем и был знаменит, что он постоянно переключался из одного жанра в другой, переходил из пространства в пространство. Эту возможность давала театральная ширма, развернутая на сцене по диагонали (художник И. Попов). Когда персонажи приближались к ней, то оказывались в пространстве малогабаритной двухкомнатной квартиры с резко раскрашенными обоями и стандартным набором мебели. Когда ширма отъезжала в глубь сцены, она из бытовой превращалась в театральную декорацию. На ее фоне и разворачивались оглушительные танцевальные номера, в которых герои тоже преображались, превращаясь в роскошных и зажигательных американских мачо.

Спектакль поначалу рассказывал о человеке не в привычном измерении социально-бытового сюжета. Но потом этот пласт режиссер сбрасывал, как змеиную кожу, и переходил не то чтобы к обобщениям, а скорее к разговору, очищенному от социально-бытовых наслоений, от конкретности жизни вообще, и показывал человека как чистую экзистенцию.

Вот это и было важно. Бэмс у портала говорил о том, что хотел бы затеряться между двух нот Дюка Эллингтона. Где располагалась эти две ноты? Уж, конечно, не в той кухне, где так достоверно чистили яйца и готовили салат оливье, неизменную составляющую любого праздника в советские времена. Можно сказать, что они располагались в душе у скромного советского инженера. А можно сказать, что в этом спектакле главным превращением Бэмса было то, что в определенный момент он переставал быть советским инженером и становился поистине свободным человеком, существующим в некой экзистенциальной реальности. Она не решала всех внутренних проблем личности, но зато помогала уйти от быта, от политики, от идеологических споров и конфликтов, от социального измерения вообще. Васильев пытался прорваться к человеку вне его связи с политическим режимом, с фасоном одежды, размером зарплаты и так далее.

В спектакле разговор шел о свободе, о праве знать и любить, как тогда выражались, буржуазного художника Пикассо, носить узкие стиляжьи брюки и ботинки на «манной каше». О конфликте с комсомольским активистом Ивченко (Э. Виторган), который и в более поздние времена сделал неплохую карьеру, став проректором того института, где они с Бэмсом когда-то учились. Тогда это было актуально. Коллизия быть советским конформистом или занимать противоположную позицию, утверждая свою свободу, пусть она даже выражается в скромном желании носить экстравагантную одежду и слушать джазовую музыку, эта коллизия была понятна каждому, кто хоть как-то задумывался о жизни в стране под названием Советский Союз. Быть левым, как тогда говорили, иметь антисоветские взгляды, не любить страну, в которой живешь, – это был очень распространенный комплекс переживаний в среде интеллигенции. Именно этим комплексом настроений отличался герой спектакля Бэмс. Но что характерно, Васильев ставил «Взрослую дочь» не для того, чтобы провозгласить правоту Бэмса и осудить его оппонента Ивченко. Нет, Васильев был далек от прямолинейных идеологических противопоставлений. К финалу спектакля он снимал идейный спор двух героев и отправлял их в кино, желая показать, что все подобные споры остались в прошлом. А сейчас, уже в 70-е годы, эти споры не актуальны.

Отход от социального театра шестидесятников, от рассмотрения взаимоотношений между личностью и социумом, вообще резкий отход от социальности как основополагающей характеристики человека и заявил себя во «Взрослой дочери». Этот спектакль Анатолия Васильева вошел в историю театра благодаря этому обстоятельству.

Социальность конфликта «Взрослой дочери» привела бы к подчеркнутому противостоянию героев из разных лагерей, Бэмса и Ивченко. Тогда спектакль, предположим, получился бы о «прогрессивном» борце за свободу Бэмсе и «ретрограде» Ивченко. Но Альберт Филозов не играл «борца». А Эммануил Виторган не играл «ретрограда». Славкина, автора пьесы, и Васильева, постановщика спектакля, нельзя было обвинить в тенденциозности.

Когда Бэмс произносил свой знаменитый монолог о том, что хотел бы затеряться между двух нот Дюка Эллингтона, он был похож скорее на поэта с тонкой, светлой, лирической душой, а вовсе не на общественного обвинителя.

«Взрослая дочь молодого человека» и заканчивалась тем, что конфликт между Бэмсом и Ивченко разрешался словно самой жизнью, которая мудрее нас и не может быть уложена в жесткие идеологические схемы.

Вот этот уход от идеологии шестидесятых и обнаруживал в Анатолии Васильеве представителя следующего поколения. Художника, больше интересовавшегося внутренним миром человека и его взаимоотношениями с окружающими, а не его идеологической борьбой. Чуть позднее, в спектакле «Серсо», Васильев эту борьбу назовет «советской коммунальностью», от которой тоже захотят уйти его герои.

С Васильевым многие могли бы тогда поспорить. Потому что в советской реальности проблема конформизма и нонконформизм была актуальной еще очень долгое время. Если бы эта коллизия исчезла, рассосалась, тогда не надо было бы устраивать перестройку, а потом вообще свергать советский режим. Что его свергать, если он уже трансформировался изнутри и погасил все прежние острые противоречия? С позиций критики и отрицания советского режима в те годы выступали Лев Додин, Кама Гинкас. У Васильева была другая позиция. Не потому, что он был конформистом и готов был согласиться на идеологическое давление со стороны системы. Просто он из этих споров уже тогда, в 70-е годы, выходил, они, очевидно, не казались ему важными. Он не вставал на сторону ни левых, ни правых, ни конформистов, ни нонконформистов, он знал другое измерение конфликтов, другую сферу, в которой располагается человек. Эта сфера, по его логике, была сферой внутренней. Той, которая и диктовала прежде всего то или иное самоощущение человека. Можно сказать, что это была внутренняя сфера художника, знающего иные радости, живущего иными настроениями, чем настроения идеологической и политической борьбы.

Ведь и Бэмс был если не в прямом смысле художником, то, во всяком случае, художественной натурой, и его чувство музыки, джаза было утонченным чувством подлинной артистической личности. Именно это утонченное чувство музыки, ритма и было главной характеристикой героя Альберта Филозова. Полнее всего он раскрывал себя именно с этой стороны.

«Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, // Мы рождены для вдохновенья…» – эти пушкинские строфы значительно позднее прозвучат в спектакле Васильева, который создаст целый пушкинский цикл. Он будет во многом посвящен теме художника. Художник для Васильева предстанет в романтическом ореоле гения. Ведь не только Моцарт, но и Дон Гуан у Васильева будет обладать чертами художнической личности. Васильева никогда не привлекала тема художника, ангажированного социумом. Для него художественное творчество с самого начала было сферой исключительно внутренней, сферой духа. «Как таковая чистая идеология или чистая политика меня не интересуют, – говорил он еще в ранний период работы. – Я много раз на репетициях говорил актерам о том, что ваша идеология – это прежде всего ваше самочувствие, ваша атмосфера. Научитесь играть среду, играть атмосферу. Не слова и не борьба, а мир вокруг вас и есть идеология, то есть доминанта художественного мышления, художественного образа. Я думаю, что не изменю этому своему чувству, этому желанию. Тем более что всякие попытки идти в театре от голой политики, голой идеологии равняются нулю. И только попытки художественные запечатлеются в душе навечно. Я думаю, что сила художественного образа не сравнима с силой слова».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.