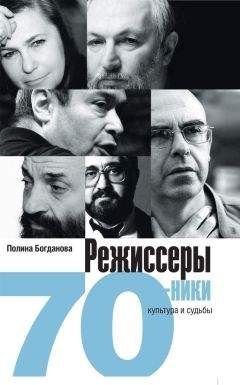

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

Старшее поколение переживало крах оттепели драматически и сменило палитру красок в своем творчестве, стало говорить о несвободе личности в современной реальности, хотя интерпретировало ее обобщенно, в концептуальном духе. «Шестидесятники, дети великой Победы, в большинстве своем начинали как исторические оптимисты, они еще полагали, что, несмотря ни на что, могут гордиться своей страной – от “комиссаров в пыльных шлемах” до “зарытых в шар земной” победителей фашизма, что у них, в большинстве своем интеллигентов в первом, иногда во втором поколении, впереди огромные небывалые перспективы»14.

Семидесятники не были оптимистами и с самого начала своего пути уже ни на какие демократические преобразования не надеялись, у них не было тех надежд, которые испытывали «Современник» и Анатолий Эфрос в эпоху оттепели. Не верили они и в Ленина, как их старшие коллеги, считавшие, что его наследие было искажено последующей историей страны, в первую очередь культом Сталина. Семидесятники вообще отрицали нравственность революции и всей советской власти. Это было поколение без иллюзий.

Шестидесятники «не были оппозиционерами или, не дай Бог, диссидентами (они поначалу и слова такого не знали), они боролись не со строем, а только с бюрократами, ретроградами, сталинистами и еще – с мещанами, которые вместо того, чтобы заниматься настоящим делом – улучшать мир, бездарно тратят жизнь на улучшение своих жизненных условий»15.

Семидесятники, будучи оппозиционерами, по крайней мере внутренне, свою критику социализма проводили радикальнее. В результате они окончательно развеяли тоталитарные мифы.

Семидесятников всегда привлекали некие большие темы времени. О чем бы они ни говорили в своих спектаклях, особенно в советский период, все в них было пронизано воздухом и атмосферой страны, в которой они жили. Они тоже, как и шестидесятники, отражали в своем творчестве социальные проблемы. Особенно в этом отношении преуспел Л. Додин, который ставил романы Ф. Абрамова, В. Гроссмана, Ф. Достоевского, отвечающие на коренные вопросы российской и советской действительности. Додин вообще больше других всегда был озабочен социальной проблематикой. Даже в 90-е годы, когда это поколение выйдет за границы социума, в спектаклях, например, В. Фокина все же будет присутствовать социальный контекст. Семидесятникам всегда важно было понимать, каково место и положение человека в обществе в тот или иной период истории, времени. Отсюда масштабность их спектаклей. Отсюда их общественный вес и значимость. Отсюда охват некоего тотального театра, как у А. Васильева, Л. Додина.

Лев Додин провел анализ революционной болезни с момента ее зарождения в России («Бесы» Ф. Достоевского) и до сталинских времен (абрамовские спектакли «Дом» и «Братья и сестры»; «Жизнь и судьба» В. Гроссмана).

Другие режиссеры, как Анатолий Васильев или Михаил Левитин, выставляли некую культурную оппозицию сталинизму.

Так, Васильев, словно через голову всей советской эпохи, в спектакле «Серсо» протянул нить от героев 80-х к Серебряному веку, названному Горьким «самым постыдным десятилетием в русской истории». Но именно в этом десятилетии режиссер обнаружил те высокие смыслы и ценности, которые были утеряны в результате послереволюционного развития страны.

Анатолий Васильев рассчитался с советизмом еще и на уровне методологии, проведя деконструкцию метода действенного анализа в том виде, в каком он сложился в теории одного из ведущих режиссеров сталинского времени А. Попова16.

Михаил Левитин всем своим творчеством последовательно проводил миссию возвращения забытого, уничтоженного культурной политикой Сталина культурного наследия 20-х годов. Ставил обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Н. Олейникова, Н. Заболоцкого, – а также Ю. Олешу и других авторов названной эпохи.

Преодоление реализмаБолее радикальным поколение семидесятников оказалось и в отношении эстетики. Развивая новые художественные идеи, они сделали следующий шаг, окончательно преодолев реализм, который был повсеместно насажден во времена культа личности.

«Негативное отношение к советской действительности порождает специфический “эдипов комплекс” сознания, толкающий на негативистскую жизненную позицию. “Безотцовщина” в смысле отторженности от неприемлемых, пронизанных идеологией власти знаков заставляет людей творчества искать “новые” языковые средства»17. Отсюда понятен и совершенно невероятный творческий раж режиссеров-семидесятников, предпочитавших искать новые средства художественной выразительности, противопоставлять себя предыдущему поколению, утверждаться в качестве новаторов.

Эстетические пристрастия и открытия режиссеров-семидесятников и стали их главным вкладом в историю сценического искусства. Поэтому новаторским это поколение можно назвать с полным правом.

В театре сталинский реализм превратился в бескрылую, безжизненную бытовую эстетику, аморфную и лишенную формы, которую и продемонстрировал МХАТ 40—50-х годов, уже после смерти Вл. Немировича-Данченко руководимый М. Кедровым.

Семидесятники со всей страстью молодости и обрушились на бытовой реализм. Быту они противопоставили язык образа и метафоры, а отсутствию формы – ее непременное и обязательное наличие. Семидесятники заострили формальный язык театра, доводя его до совершенства, вкладывая очень много смысла и пафоса в свои формалистические изыски.

Уйдя от бытового стиля, осваивая язык образов и метафор, семидесятники подошли к новым жанрам, в которых возникала не узнаваемая жизненная реальность, а ирреальность, мир фантазии и воображения.

Лев Додин по поводу спектакля «Бесы» говорил: человек «существует не на этой лестничной площадке, не в этой комнате, а на планете Земля, а еще больше – в Божьем мире. Нереальность побеждает реальность»18.

В спектаклях Анатолия Васильева реальность тоже была побеждена. Еще в «Шести персонажах в поисках автора» режиссер ушел от реальности в мир воображения. Больше он к реальности не возвращался. Тоже существовал «в Божьем мире», но несколько иначе, чем Додин.

Генриетта Яновская, которая тоже сразу перешагнула через бытовой реализм, строила свои спектакли в концептуальном ключе. Так же, в сущности, работали и Лев Додин, и Кама Гинкас.

Михаил Левитин, который к быту и реальности даже не прикасался и которому с самого начала был ближе игровой театр, резко продвинул вперед репертуарные границы, захватив не тронутых шестидесятниками авторов – обэриутов. Для шестидесятников эти авторы были закрыты. Авангард для шестидесятников – некая вещь в себе, странная и не поддающаяся эстетике психологического реализма.

Валерий Фокин, начав с «Человека из подполья» Ф. Достоевского, впоследствии обратился к Ф. Кафке и Н. Гоголю – авторам, тяготеющим к гротеску, острой художественной форме, едкой палитре красок, тоже далеким от реализма.

Вот когда вкусы вождей революции оказались решительно забыты. И советская сцена догнала европейскую, от которой прежде так сильно отставала. Театр 70—80-х годов, резко оторвавшись от бытового реализма, ушел к образному языку, метафоре, игре стилями. И если ранние додинские постановки по произведениям Ф. Абрамова еще можно было как-то связать с реализмом, хотя и они в основном говорили языком образных обобщений и метафоры, то реализм Анатолия Васильева в раннем горьковском спектакле «Первый вариант “Вассы Железновой”» был насквозь субъективным и подчинялся исключительно образной системе театрального языка. Взгляд на мир с субъективных позиций и обеспечивает искусству фантазию, образность, оригинальность художественного стиля. Вообще субъективизм – это то же, что было в искусстве Серебряного века, когда царил дух режиссерского воображения, образности, когда искусство модерна поражало своими изысканными композициями, нащупывая связи актера и пространства. В спектаклях Мейерхольда это находило богатое выражение.

Выход из социумаШестидесятники не выходили за границы социума, больше того – советского социума. Их сознание было сформировано социалистическими ценностями и категориями. Они просто хотели это сознание очистить от лжи, демагогии и фальши. Задача, в общем, была идеалистической. Шестидесятники во многих отношениях и были идеалистами.

Семидесятники уже в 90-е годы (хотя кто-то из них и раньше) вышли за границы социума вообще и советского в частности. В их спектаклях социальное пространство расширилось, появилась не только горизонтальная, но и вертикальная плоскость. Режиссеры стали решать вопросы взаимоотношения человека и Бога, человека и высшего смысла. На этом этапе истории стало понятно, что человеческая жизнь не определяется только социумом. Выход за границы социального пространства и обращение к кругу экзистенциальных и метафизических проблем – важный и решительный шаг театра, продвинувший его сразу на несколько десятилетий вперед. И одновременно это выход из пространства советского театра как такового. Это конец советского театра.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.