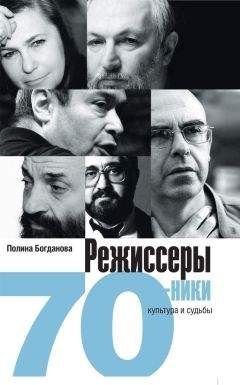

Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Описание и краткое содержание "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать бесплатно онлайн.

Книга Полины Богдановой посвящена анализу общих и индивидуальных особенностей поколения режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 70-х годов. Семидесятники, переняв эстафету у предыдущего крупного режиссерского поколения шестидесятников, выступили не только против сталинистской идеологии и эстетики, но и против тоталитаризма во всех формах его проявления. В своей художественной и социальной программе они оказались более радикальными, сосредоточившись в большей степени на экзистенциальных и метафизическими проблемах. Это значительно расширило границы их поисков и вывело на путь, которым идет мировой театр. Сегодня имена Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской звучат как имена больших и самобытных художников, создателей авторских театров ХХ—ХХI векаПолина Богданова – известный театровед и культуролог, автор книг «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» (2007), «Режиссеры-шестидесятники» (2010), «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов. Метод и эстетика» (2011).

Но в эпоху своего утверждения и расцвета, в эпоху Серебряного века, так ностальгически воспринятую советским режиссером Васильевым, модернизм показал изощренность и красоту художественного творчества, яркую оригинальность и уникальность самой личности художника. Художник-модернист был противопоставлен толпе филистеров и обывателей, его душа сосредотачивала в себе большое внутреннее богатство, его поведение подчинялось свободной воле, его интерпретация реальности исходила из глубин сложной, изощренной художественной психики. Воображение и фантазия заняли место трезвой наблюдательности.

Сначала советская оттепель, а потом деятельность поколения Васильева, Фокина, Левитина стали своего рода реабилитацией модернизма и модернистов. В эпоху оттепели, впервые за несколько десятилетий, вспомнили о великих русских режиссерах, поэтах и писателях. Хотя, конечно, советская оттепель – это бледный оттиск с эпохи модернизма, и оттепель расцветала в духовно обедневшей, обескровленной стране, в которой лучшие представители нации и культуры были уничтожены. Советские интеллигенты в первом поколении типа О. Ефремова и Ю. Любимова не могли обладать тем изощренным художническим вкусом, каким обладали художники Серебряного века.

И все же шестидесятники, как и художники-модернисты, обладали яркой личностной уникальностью. Так же как и художники-модернисты, придавали своему искусству значение художественно-общественного проекта по улучшению жизни. В этом смысле были носителями миссионерского искусства.

Ранее я говорила, что семидесятники уже не стремятся, как шестидесятники, усовершенствовать социализм и вообще не питают никаких социальных иллюзий, их больше волнуют эстетические и художественные идеи. Но стремления А. Васильева к идеалу «человека играющего» – тоже своеобразный культурный проект. Во всяком случае, Васильев – тоже в духе модернизма – понимал искусство как возможность преобразить реальность. Поэтому, стремясь на сцене создать новый тип человека, «человека играющего», он надеялся, что со сцены тот может перейти в жизнь. Своей идее о новом человеке он придавал значение, ни много ни мало, национальное. Когда он говорил о преодолении психологизма в театре, он видел в этом возможность повлиять на человека в жизни, который должен расстаться со своими душевными травмами и комплексами, ошибками и стать человеком свободным, легким, пишущим жизнь как творческое сочинение. Проще говоря, Васильев хотел расстаться в творчестве с советским человеком, не обладающим той духовной высотой, какой должен обладать человек Возрождения.

Режиссеры-семидесятники наследовали главную художественную стратегию искусства дореволюционной поры – субъективизм, примат личностного, авторского восприятия режиссера, власть воображения, фантазии над простой копией действительности.

Все-таки шестидесятники были по большей части представителями объективистского искусства. Для них не было первостепенным их творческое «я», их видение, причудливое и неповторимое. Законы объективной действительности для них были важнее. Проще говоря, в своем творчестве они шли за жизнью. Семидесятники тоже, естественно, переживали реальность, но она пропускалась сквозь личностное восприятие, в результате чего приобретала чисто образное, субъективное выражение. Эту особенность стиля я описывала в своей работе об Анатолии Васильеве «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов: метод и эстетика»23. Но сейчас хочу сказать, что субъективистские стратегии не в меньшей степени, хотя и иначе выраженные, характерны для таких режиссеров, как Валерий Фокин, Кама Гинкас, Михаил Левитин.

Cубъективизм – тоже одна из главных особенностей авторской режиссуры.

Черты постмодернаВыраженный антитоталитарный пафос поколения семидесятников определяет их принадлежность к культуре постмодерна. Ибо постмодерн – это отрицание любой тотальности.

Деконструкция метода действенного анализа, произведенная А. Васильевым24, также говорит о постмодернистском мышлении режиссера. Сюда можно отнести и интерес к подсознательному, отказ от власти разума, признание иррационализма как одного из ведущих механизмов человеческого сознания.

Постмодернизм – это также и культура игры, чему отдали дань А. Васильев и М. Левитин.

Одна из ведущих черт постмодернизма – полистилистика. Это находит свое выражение в спектаклях всех режиссеров поколения семидесятников.

Б. Гройс писал, что современный художник «не производит, а отбирает», приспосабливает к новым условиям и восприятию. Это можно обнаружить во многих постановках 1970—2000-х годов.

Постмодернизм – это и победа над реализмом, обращение к эстетике модерна, становящегося той культурной традицией, которая подвергается рефлексии, переосмыслению, игровым манипуляциям, цитированию в творчестве режиссеров семидесятников.

Вместе с тем постмодернизм – это философия неоконсерватизма, что можно с наглядностью обнаружить и в творчестве А. Васильева, и в творчестве В. Фокина.

Однако режиссеров поколения семидесятников нельзя целиком и полностью отнести к культуре постмодернизма. Эти режиссеры соединяют в себе черты модернизма и постмодернизма, о чем более подробно поговорим впоследствии.

Политика и культураПоколению режиссеров, о которых идет речь в этой книге, присущ пафос защиты культуры. Культура интересует их значительно больше, чем политика. К последней режиссеры, вступившие в профессию на рубеже 70-х годов, часто относятся индифферентно. Вот высказывание Льва Додина по этому поводу: «Часто содержание политическое в “Бесах” ставят выше человеческого смысла, а политика – это всего лишь часть жизни человеческой»25. Или такое: «Художник должен пытаться говорить правду – именно как художник. Художник должен любить и не может ненавидеть. Это главное, потому, мне кажется, не надо требовать от человека искусства участия в лозунговой, митинговой стихии. Он начнет орать и сорвет голос, а ведь он должен брать верные ноты»26.

А. Васильев в своем творчестве еще в большей степени игнорировал политическую конъюнктуру. Его внимание всецело занимали проблемы культуры. Это нашло отражение, в частности, в спектакле «Серсо».

М. Левитин в своем творчестве тоже шел главным образом от культурных переживаний, защищая культурную традицию авангарда, уничтоженного в период сталинизма.

Запад как обетованиеНадо сказать, что большую роль в утверждении своего стиля и языка для режиссеров-семидесятников сыграло западное искусство, сквозь призму которого семидесятники восприняли и русский модернизм. Западное искусство в Советском Союзе впервые продемонстрировало себя на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, затем на американской национальной выставке 1959 года, выставке Пикассо в начале 60-х. «Парадоксальность ситуации заключается в том, что культурная экспансия Запада представила русской общественности официальный модернизм, к 60-м годам уже музеизированный и ставший знаменем западной демократии»27. Интересно также и то, что уроки западной демократии в большей степени восприняло именно поколение семидесятников. Некоторые из них впрямую и непосредственно учились у западного искусства, как учился Анатолий Васильев у западного кинематографа или Кама Гинкас у польского театра, который тогда, в 70-е годы, воспринимался в большей степени как западный. С западным театром устанавливал тесные контакты и Валерий Фокин уже в 90-е годы.

Искусствовед А. Жигалов видит в восприятии Серебряного века, равно как и западного искусства, проявление «общенационального инфантилизма страны, пребывающей в детском раю победившего социализма». «Все взоры, естественно, обращаются к Другому как воплощению некоррумпированной Истины и Справедливости. Земля обетованная – русская культура, особенно Серебряный век и Запад»28, – пишет он. Эти два материка, русская дореволюционная и западная культура, являются воплощением обетования и в постсоветской действительности. И этот инфантилизм, если принять такой диагноз, будет свойственен России до тех пор, пока она не обретет свою собственную национальную идентичность.

В свете сказанного стоит заметить, что Анатолий Васильев России предпочитает Запад, куда он уезжал в свое «добровольное изгнание» в конце первого десятилетия ХХI века. Таков путь бывшего советского полуизгоя, не признаваемого официальной московской властью, который предпочел «изгнанничество» построссийской карьере. На Западе Васильев, очевидно, нашел ту профессиональную среду, которая в большей степени способствовала его творческой реализации. С другой стороны, тут крылся и комплекс «безотцовщины», проявляющийся в негативном отношении к родным берегам.

Ансамблевость, театр-домЧто еще является отличительной особенностью искусства семидесятников? Выдвижение на первый план актера, ансамблевая природа игры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Книги похожие на "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Полина Богданова - Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы"

Отзывы читателей о книге "Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы", комментарии и мнения людей о произведении.