Юрий Безелянский - Улыбка Джоконды: Книга о художниках

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Улыбка Джоконды: Книга о художниках"

Описание и краткое содержание "Улыбка Джоконды: Книга о художниках" читать бесплатно онлайн.

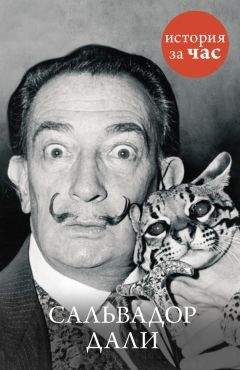

«Улыбка Джоконды» – книга о живописцах. Под одной обложкой собраны литературные портреты девяти знаменитых художников Запада и пяти российских, от Леонардо да Винчи до Константина Сомова. Реалисты, импрессионисты, модернисты и великий сюрреалист Сальвадор Дали… Все они представлены в полноте и биении жизни, со своими страстями и страданиями, с любовными увлечениями и поисками своего места в искусстве. А открывается книга интригующим исследованием самого популярного в мире полотна – портрета Моны Лизы. Это почти детективная история о том, как создавалась картина, кто на ней изображен, как уже 500 лет длятся попытки разгадать загадочную улыбку Джоконды, как была украдена картина, и о многом другом, что интересно не только любителям живописи, но и массовому читателю.

А теперь вернемся к фразе Крамского «…чтобы и другие были свободны». Крамской не был по характеру индивидуалистом. Он – ярко выраженный коллективист, лидер, умевший убеждать и вести за собой товарищей, недаром его называли «старшиной», «учителем», «докой». Группа молодых художников во главе с Крамским впервые в истории русского искусства организованно выступила против официальной власти Академии. «Люди, умеющие писать на 1-ю золотую медаль», по выражению Крамского, требовали «дозволения свободного выбора сюжетов». В этом художникам отказали, и тогда они, 14 человек (Богдан Вениг, Николай Дмитриев, Александр Литовченко, Алексей Корзухин, Константин Маковский и другие), превратились в бунтарей: демонстративно вышли из состава Академии. Сняли общую квартиру на Васильевском острове и образовали петербургскую Артель свободных художников. Стали действовать самостоятельно: искали заказы, давали уроки рисования. По уставу Артели 25% денег, полученных за всякую работу, отчислялось в общую кассу.

Крамской ликовал, он чувствовал себя героем. Академия – это что-то застывшее, неподвижное, тяжелые оковы традиции. Артель – нечто вольное, народное, позволяющее дышать воздухом свободы. В последующие годы Крамской всегда с гордостью вспоминал 9 ноября 1863 года, называя его единственно хорошим днем своей жизни. И неоднократно отмечал, что его дело – борьба, что надо «биться до последней капли крови», что надо двигаться только «вперед!». Разрыв с Академией и стал воплощением этой установки.

Однако не все одобряли демарш молодых художников, и в частности Крамского. Григорий Мясоедов (он был всего на 3 года его старше) считал, что «тайная пружина поступков» Крамского – честолюбие, именно оно толкнуло его на создание Артели, и это было ошибкой, ибо, как считал Мясоедов, «почтовый тракт к славе» для Крамского «лежал через Академию», а бедный Иван Николаевич, прохваченный «либеральным сквозняком», попал под «влияние кружка, в котором он ораторствовал», и пошел супротив. Ах, как могла жизнь удачно сложиться: надел бы Иван Николаевич мундир с позументом (а с годами и орден бы навесил), жалованье получил бы хорошее, квартиру от придворного ведомства (с дровами, а тогда это была немаловажная статья расходов) – и не мучил бы себя, не писал «ни пустых и не пристойных сановнику русалок, ни Христа на камушке, ни даму с платком у носа».

Конечно, сказано весьма язвительно, но справедливо ли? Ясно одно: спокойный академический путь для Крамского был неприемлем. Главное – борьба, борьба, борьба…

Итак, выбор сделан. Артель начала действовать. Ее организатором стал неутомимый Крамской. Он мечтал не только о том, чтобы, взявшись за руки, выстоять (потом об этом напишет Булат Окуджава), а чтобы Артель превратилась в настоящий просветительский центр, в очаг культуры. Романтические мечтания…

А что вышло? Было, конечно, общее дело, сдобренное весельем молодости, проходили артельные четверги, когда собирались все вместе поработать и побузить. Была даже и общая печаль, когда умер от чахотки Михаил Песков и на его кресте написали: «Один из тринадцати» («тринадцать» трансформировалось из «четырнадцати»).

Все это было, и все это распалось. Не могло не распасться. Спустя много лет Крамской напишет об истории Артели: «Зенит был пройден на пятый год, и дело по инерции шло еше несколько лет, как будто даже развиваясь, – но это был обман».

И не могло быть иначе. Тринадцать художников – тринадцать разных людей со своими характерами, вкусами, пристрастиями, амбициями и надеждами. А еще были жены, кстати, первые нелады начались именно среди жен артельщиков, затем все перешло на мужчин. Разногласия, споры, интриги. Не у всех художников оказалась живучей «потребность всемирного соединения», если пользоваться выражением Достоевского, некоторым захотелось действовать в одиночку, на особицу. И обвиняли в препятствии к этому Крамского. Тот все упирал на слова «мы», «наше», «общее», а коллеги-артельщики исповедовали иные ценности: «я», «мое», «личное»… Им надоело натыкаться на постоянные преграды: «А что скажет дока?» И слышать его «умные, длинные речи». Короче, лидер Артели Крамской перестал быть лидером.

В ноябре 1870 года 33-летний Крамской вышел из Артели. Вместе с Николаем Ге и Григорием Мясоедовым он организовал Товарищество передвижных художественных выставок. Через год, 29 ноября 1871 года, в Петербурге открылась первая выставка передвижников. Занялась заря передвижного реализма.

Портреты, портреты, портреты…

Первая крупная работа Крамского: автопортрет, написанный в 1867 году. Затем появились «Майская ночь» и «Лунная ночь». Но «ночи» особенного впечатления на публику не произвели. Более впечатляли картины художника Шишкина.

Программной работой для Крамского стал «Христос в пустыне», в которой использована библейская легенда. После крещения Иисуса в реке Иордан он был возведен «духом» в пустыню, где постился сорок дней и сорок ночей и напоследок взалкал. «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами», – сказал Иисусу искуситель, на что Иисус ответил: «Не хлебом единым будет жить человек».

Христос у Крамского получился не мифологическим, а каким-то очень индивидуализированным, личным. Не случайно, когда художник закончил холст, он сам изумился своему «герою» и решительно отметил в дневнике: «Итак, это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей».

И далее пустился в такое объяснение: «У меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры язык иероглифа для меня доступнее всего».

Пять лет, от первого варианта до окончательной картины, рисовал Крамской своего Христа. Его Христос призывал каждого из людей отречься от собственной гордыни и взглянуть окрест себя и ужаснуться.

О не забудь, что ты должник

Того, кто сир, и наг, и беден…

Алексей Плещеев

«Картина моя расколола зрителей на огромное число разноречивых мнений, – сообщает Крамской после открытия Второй передвижной выставки. – По правде сказать, нет трех человек, согласных между собой… Можно ли требовать от художника, чтобы он вообще «реализовал современное представление» о Христе?.. Я написал своего собственного Христа…»

У Крамского был свой Христос. У других свой. Наиболее радикальные шестидесятники того времени видели в картине художника «выбор пути», «победу духа», «идеал», ну и, конечно, символ борьбы против самодержавия. Именно в это время на смену тайному революционному обществу разночинцев «Земля и воля» пришла другая «Земля и воля» – революционная народническая организация. А дальше – «Народная воля», «Черный передел», бомбы, взрывы, террор… Для ультрарадикалов Христос был прежде всего воплощением мятежного духа: «Вперед, заре навстречу!..»

После будоражащего Христа Крамской создал тихую поэтическую картину «Осмотр старого дома», небольшое полотно в мягких золотистых тонах. И все же главное в его творчестве – не библейские сюжеты, не пейзажи, не жанровые сцены, а именно портреты. В портретисте Иване Николаевиче Крамском как бы продолжал жить юный ретушер Ваня Крамской. Только в течение одного 1871 года художник создал 30 портретов. «Работаю волом. Одурел: по три портрета в день», – жаловался он своему другу Федору Васильеву.

Кстати, с Васильевым возник у Крамского знаменитый спор из-за фарфоровых чашек. Тогда в моде была книга Генриха Гейне с его статьей о политическом публицисте Людвиге Берне. Крамской пишет Васильеву: «Когда я думаю о вас, мне приходят в голову слова Берне, друга и приятеля Гейне, который говорит, что «горе тому общественному деятелю, у которого появились фарфоровые чашки». Намек на то, что «с приобретением собственности – и вдобавок собственности ломкой – являются страх и рабство». Эта тема в переписке друзей возникла из-за того, что умирающий в Ялте Федор Васильев накупал у антикваров дорогие вазы и ковры, и Крамской предостерегал его об опасности таких приобретений для художника, на что Васильев ему отвечал: «…увлекшись чем-нибудь, я забуду, что они – моя собственность и стоят под рукою; развернусь, и останутся от прекрасных чашек осколки…»

Самое интересное то, что фарфоровые чашки довлели не над Васильевым, а над Крамским. Чтобы содержать семью, и содержать в достатке, нужны немалые средства, и Крамской работает как одержимый. Он пишет и продает портреты. На свет появляется целая галерея виднейших деятелей русской культуры: Грибоедов, Лев Толстой, Некрасов, Шевченко, Полонский, Григорович, Мельников-Печерский… Почти все портреты кисти Крамского донельзя, можно сказать безжалостно, реалистичные. «Смотреть даже страшно» – так сказала Софья Андреевна, когда увидела портрет Льва Николаевича Толстого.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Улыбка Джоконды: Книга о художниках"

Книги похожие на "Улыбка Джоконды: Книга о художниках" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Безелянский - Улыбка Джоконды: Книга о художниках"

Отзывы читателей о книге "Улыбка Джоконды: Книга о художниках", комментарии и мнения людей о произведении.