Юрий Безелянский - Улыбка Джоконды: Книга о художниках

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Улыбка Джоконды: Книга о художниках"

Описание и краткое содержание "Улыбка Джоконды: Книга о художниках" читать бесплатно онлайн.

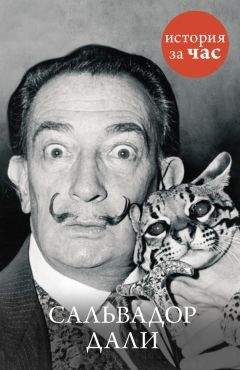

«Улыбка Джоконды» – книга о живописцах. Под одной обложкой собраны литературные портреты девяти знаменитых художников Запада и пяти российских, от Леонардо да Винчи до Константина Сомова. Реалисты, импрессионисты, модернисты и великий сюрреалист Сальвадор Дали… Все они представлены в полноте и биении жизни, со своими страстями и страданиями, с любовными увлечениями и поисками своего места в искусстве. А открывается книга интригующим исследованием самого популярного в мире полотна – портрета Моны Лизы. Это почти детективная история о том, как создавалась картина, кто на ней изображен, как уже 500 лет длятся попытки разгадать загадочную улыбку Джоконды, как была украдена картина, и о многом другом, что интересно не только любителям живописи, но и массовому читателю.

Так или иначе, но за полгода до смерти Крамской в своих письмах и статьях пытался объясниться с товарищами, с противниками, со всем русским искусством. Мясоедов и на этот счет заявил, что Крамской своими обращениями хотел «остаться в истории». Предположим, действительно хотел, – и что в этом плохого?

Когда-то яростный реформатор, ниспровергатель академизма, на склоне лет Крамской становится отъявленным консерватором. Он даже сумел поладить со своими бывшими врагами и критиками. По этому поводу Порудоминский восклицает: идиллия!.. И далее пишет:

«Идиллия, в которой фигурируют затяжной, грудь раздирающий кашель, морфий, черная бархатная кофта, наподобие балахона, обшитая горностаем, дорогие фарфоровые чашки, звякающие в буфете, дочка Соня, подающая надежды в живописи (входит в мастерскую: «Папочка, можно у тебя взять краску?»), и дочка Соня, нарядно одетая, – боа из светлых перьев вокруг шеи (входит в гостиную, вертится перед отцом – нравится ли ему, как одета. «Да, Сонечка, очень», – спешно прощается, едут с Софьей Николаевной на званый вечер)…»

У домашних – праздник жизни, а у Крамского – физические и духовные терзания, и он корчится на шикарной персидской оттоманке.

24 марта 1887 года все оборвалось. В этот день Крамской писал портрет знаменитого детского врача Карла Раухфуса. Писал легко, с вдохновением и вдруг упал, сокрушая мольберт. Раухфус его подхватил, но это было «уже тело». Крамской не дожил двух месяцев и трех дней до своего 50-летия.

Душа Ивана Крамского отлетела на суд небесный, а все сделанное им в бренной жизни осталось современникам и потомкам, на суд земной.

«Когда гроб его был опущен в могилу и когда целый час заделывали склеп, – вспоминает Репин, – многочисленная толпа провожавших хранила мертвое молчание, стоя не шевелясь. Солнце ярко заливало эту трогательную сцену».

Подводя итоги, Михаил Нестеров писал: «Крамской сделал все, что ему положено было. Сделал в размер своего дарования, всегда сдерживаемого сильным контролем необычайного ума. Он был столько же художник, как и общественный деятель. Роль его в создании Товарищества передвижных выставок была первенствующей. Очень требовательный к себе, он был гораздо снисходительнее к своим друзьям-художникам. Благородный, мудрый, с редким критическим даром, он был незаменим в товарищеской среде. Его руководящее начало чувствовалось во всем, что касалось славы и успеха Товарищества того времени».

Добавим: Крамской вырвался из темноты. Воспарил к звездным высям. И сгорел там, но, слава Богу, не без остатка. Его звездные искры и поныне украшают российские художественные галереи.

Создатель «говорящих» портретов (Валентин Серов)

Живописные портреты людей. Как правило, они статичны и отражают определенный миг жизни и настроения портретируемого человека. Но бывают портреты «говорящие», способные рассказать о человеке почти все. Мастером таких вот «говорящих» портретов был замечательный русский художник Валентин Серов (1865-1911). Сам он с восторженной иронией говорил: «Как эти испанцы замечательно головы в холст вставляли…» Его любимым художником был испанец Веласкес. Серова по праву можно считать русским Веласкесом.

* * *Валентин Серов родился в ночь с 6 на 7 января 1865 года в доме известного композитора и музыкального критика Александра Серова. В одной из комнат Александр Серов оркестрировал свою вторую оперу, «Рогнеда», а в соседней комнате стонала роженица. Музыка и стоны сплелись воедино. Наконец все разрешилось – и на свет появился маленький продолжатель рода Серовых.

Его отцу, маститому музыкальному деятелю, было 45 лет, матери, Валентине Бергман, – 18. Ярая поклонница свободы в духе Чернышевского (по наблюдению Репина, она «имела много дерзости и насмешки во взглядах и манерах»), она пришла в дом Серова в качестве ученицы, а осталась в нем на роли жены.

Юная Валентина понравилась композитору сразу. Ну а после того как они сыграли в четыре руки фугу Баха, вопрос о том, «что делать дальше?», отпал сам собой. Бросив консерваторию, Валентина Бергман обрела музыкального педагога на дому (согласитесь, любимый педагог и мужчина в одном лице – мечта многих девиц). Подобный расклад возмутил родителей Валентины (они были небогатыми евреями и имели свои взгляды на брак и семью), в досаде они обозвали Серова «политическим интриганом» (почему политическим?), но дело, как говорится, было уже сделано.

Сына назвали Валентином, но, чтобы не путать с матерью Валентиной, переименовали в Антошу (Антона), так будущий художник обрел сразу два имени: официальное – Валентин, домашнее – Антон.

Первые художественные пробы: Антон рисует лошадку. Сначала были лошади, а уж потом пришла страсть к изображению людей. К созданию «говорящих» портретов. Но сначала – грива и хвост. Сплошная анималистика…

Очень важно, чтобы понять развитие характера ребенка, знать об обстановке в доме. Обстановка эта была довольно-таки оригинальная. Мать, поостыв от первой влюбленности в отца, принялась за старое: за свои революционные идеи (Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Шелгунов), ключевым словом которых был «народ».

Уместно привести примерный вопросник обряда вступления в «орден нигилисток» (был такой):

– Отрекаешься ли от старого строя?

– Отрекаюсь.

– Проклинаешь Каткова?

– Проклинаю.

– Веришь в третий сон Веры Павловны?

– Верю.

Вот такие нигилисты и нигилистки, небрежно одетые и шумливые, наводняли квартиру Серовых. Когда кто-нибудь в Петербурге спрашивал адрес Серовых, то неизменно следовал ответ:

– На 15-й линии, в угловом доме на Большом проспекте, увидите народ в окнах, услышите музыку – туда и войдите, не говоря ни слова.

Вот так и жили Серовы: композитор встречался со своими музыкальными друзьями, его молодая супруга – со своими (они входили без слов, но очень скоро начинали спорить и кричать). Гости были соответственно разными, но всех объединяла пламенная любовь к народу, хотя из простого сословия, по существу, присутствовали в доме лишь кухарка Серовых да ее подружки, которые внимали господам разинув рот. Маленький Серов слушал пафосные словеса – и все более замыкался в себе.

20 января 1871 года, в возрасте всего лишь 51 года, композитор Серов скончался. С его смертью закрылся и «зверинец на 15-й линии».

Валентин Серов лишился отца в 6 лет. Мать тут же увезла сына в имение князей Друцких, где она со своими единомышленниками организовала коммуну (все те же горячительные идеи Николая Гавриловича). Коммуна распалась через год. Мать переехала в Мюнхен и все дни занималась «проклятой музыкой», которую Антон ненавидел. Он любил живопись, и только ее одну. Матери с увлечением сына в конце концов пришлось согласиться, и она купила ему альбом и собственноручно сделала надпись: «Тоня Серов. № 1».

По совету скульптора Марка Антокольского Валентина Серова отправилась с сыном в Париж, к «господину Репину». Репин сразу полюбил мальчика. Тот был не только талантливым, но и очень трудолюбивым, не пропускал ни одного занятия. Лувр под боком, и юный художник творчески созревал не по дням, а по часам. Илье Ефимовичу оставалось только сиять от удовольствия по поводу успехов любимого ученика. «Какой молодец Антон! Как он рисует! Талант да и выдержка чертовские!..» – сообщал Репин Поленову.

Из Парижа Валентин Серов увозил 19 альбомов. С осени 1875 года мать и сын поселились в Петербурге. Летом следующего года Валентина Семеновна вступила в гражданский брак со студентом-медиком Василием Немчиновым.

Не будем касаться разных перипетий в жизни юного Серова, скажем лишь, что с осени 1876 года он вновь стал учеником Репина. Илья Ефимович любил его по-отечески. Увы (а может, и к счастью), Серов не унаследовал стиль и традиции Репина-художника, а пошел своей дорогой. Но вначале в их отношениях – любовь и гармония.

В один прекрасный день, а именно 9 октября 1879 года, 14-летний Серов рисовал Репина, а Репин, в свою очередь, – Серова. Родились два портрета – учителя и ученика. Репин на своем холсте выразил главные черты своего ученика: замкнутость, серьезность и сильную волю.

Впоследствии Репин говорил, что не знал юноши красивее Серова и что черты его лица напоминали античную статую. Это уже явное свидетельство влюбленности, ибо Серов античным красавцем никогда не был.

После уроков Репина Серов поступил в Академию. Одним из его преподавателей был знаменитый Павел Петрович Чистяков, который учил уму-разуму будущих художников своеобразными советами-афоризмами:

– Верно, но скверно.

– Так натурально, что даже противно. – (И сразу вспоминаются современные шедевры Александра Шилова – он учился явно не у Чистякова.)

– Всех выслушивать, а себе верить.

– Красота – высота.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Улыбка Джоконды: Книга о художниках"

Книги похожие на "Улыбка Джоконды: Книга о художниках" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Безелянский - Улыбка Джоконды: Книга о художниках"

Отзывы читателей о книге "Улыбка Джоконды: Книга о художниках", комментарии и мнения людей о произведении.