Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

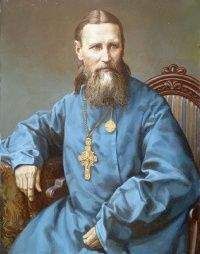

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

62

Там же. Д. 1. Л. 65 об. О западных параллелях подобных мыслей см.: Вупит С. Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages. Berkeley, 1982. P. 23–48.

63

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.

64

Там же. Д. 4. Л. 63.

65

Там же. Д. 13. Л. 22 об. См.: Лествица, возводящая на небо преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы. Сергиев Посад, 1908. С. Ill — IV.

66

Об этой важнейшей вехе на пути к старчеству — удалении из мира для последующего служения ему — см.: Сумароков Е. Н. Старчество и первые оптинские старцы // Старец Макарий Оптинский. Харбин, 1940. С. 10–11. Критику общественного служения, не подкрепленного личным аскетизмом, через сравнение «гуманистического, филантропического» Г. Петрова и о. Иоанна см.: Тверские епархиальные ведомости. № 20 (25 мая 1909 г.). С. 404–407.

67

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 39 об.

68

Икона. Секреты ремесла / Сост. A. C. Кравченко, А. П. Уткин. М., 1993. С. 78.

69

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 22.

70

Там же. Д. 4. Л. 132. «Сборщики» были довольно распространенным явлением, особенно среди крестьянства. Этой деятельностью могли заниматься либо монашествующие, для которых сбор пожертвований являлся послушанием, либо миряне, трудившиеся по собственному почину. Архиереи осуждали данную практику. Высказывания епископа Иоанникия Архангельского по поводу подобной традиции см.: Псковские епархиальные ведомости. № 24 (15 декабря 1896 г.). С. 445. Некрасовский Влас — наиболее известный литературный образ сборщика.

71

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 10. Л. 69 об. Резкость суждений о. Иоанна контрастирует с более взвешенным мнением Макария Египетского: «Глубины бездонные сокрыты в сердце человеческом… В сем малом сосуде кишат драконы со львами, твари ядовитые и все сонмища пороков; дебри неодолимые там и пропасти зияющие. Однако же и Бог там, и ангелы Его, жизнь вечная и Царствие Небесное, Свет Господень и апостолы святые, грады горние и дары благодати: все там пребывает».

72

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 67. Иную точку зрения см.: Ignatii (Brianchianinov), bishop. The Arena: An Offering to Contemporary Monasticism. Jordanville, 1983. P. 209ff.

73

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 8. Л. 46.

74

Там же. Д. 12. Л. 11.

75

Там же. Д. 23. Л. 169 об.

76

Там же. Д. 8. Л. 46. Обсуждение вопроса об ответственности священника за искусительные сновидения см.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно- и церковнослужителей. Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства. Харьков, 1900. Кн. 1. С. 778.

77

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 23. Л. 36.

78

Там же. Д. 24. Л. 38 об.

79

Там же. Д. 4. Л. 89. О. Иоанн, возможно, вспоминает здесь преподобного Арсения Великого, менявшего воду для своих пальмовых листьев лишь раз в году. См.: The Sayings of the Desert Fathers: The Alphabetical Collection. Kalamazoo, 1984. P. 11.

80

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 9 об.

81

Там же. Д. 13. Л. 9 об.

82

Там же. Д. 12. Л. 1. Эта практика заимствована из чувственно-эмоциональной молитвенной традиции, характерной для римского католицизма и привившейся к русскому православию в XVIII в. через Киевскую Духовную академию. Данная традиция проявилась в таких ранее неизвестных в России духовных жанрах, как размышления о Страстях Господних и «Акафист Иисусу Сладчайшему», который очень любил о. Иоанн. Запись батюшки о том, что он купил этот акафист в синодальной книжной лавке, см.: ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. Об этой сравнительно новой для русского православия тяге к обретению «сладости» см.: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 107–122.

83

Высказывание на этот счет преподобного Пимена Великого см.: The Sayings of the Desert Fathers… P. 184; Symeon the New Theologian. The Discourses. N.Y., 1980. P. 314.

84

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 44.

85

Там же. Д. 9. Л. 26 об.

86

См.: Вупит С. Holy Feast, Holy Fast: The Religious Significance of Food for Medieval Women. Berkeley, 1987. P. 73—149.

87

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.

88

Всевозможные блюда русской кухни см.: Molokhovets Е. Classic Russian Cooking: Elena Molokhovets’ «A Gift to Young Housewives». Bloomington, 1993.

89

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 12. Л. 74.

90

Там же. Д. 12. Л. 89 об.

91

Там же. Д. 13. Лл. 58, 60 об., 68 об., 69. Д. 14. Лл. 3, 38 об., 84.

92

Там же. Д. 23. Л. 1. Д. 14. Л. 93. Д. 8. Л. 69. Д. 14. Л. 2 об.

93

Там же. Д. 4. Л. 130.

94

Там же. Д. 9. Л. 71 об.

95

Там же. Д. 8. Л. 46.

96

См. преп. Иоанна Колова: «Тот, кто объедается и разговаривает с мальчиком, уже прелюбодействует с ним в сердце своем». См.: The Sayings of the Desert Fathers… P. 86.

97

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 8. Л. 53 об.

98

В. М. Два дня в Кронштадте… С. 382.

99

Например, Иоанн Златоуст видел в девственности возврат к подлинной природе человека (De virginitas. XIV [PG 48.544]), а Григорий Нисский считал, что влечение к противоположному полу абсолютно несвойственно изначальной человеческой натуре (De virginitas. II [PG 46.324]. XII |PG 46.369]). Подобные взгляды были свойственны и раннему гностицизму. См.: Jonas Н. The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity. Boston, 1963. P. XVII, 31. Идея о половом влечении как грехопадении присутствует и в раввинистической литературе. См.: Evans J. M. Paradise Lost and the Genesis Tradition. Oxford, 1968. P. 32–33, 46–55, 60.

100

Тем не менее Григорий Нисский, как и Филон с Оригеном, видел в Адаме воплощение духовного начала человека, а в Еве — телесного. См.: De hominis opificio. XVII–XVIII |PG 44.189–196].

101

См.: Levin E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900–1700. Ithaca, 1989. Особенно главы 1 и 6.

102

См.: Евлогий, митрополит. Воспоминания. Париж, 1957. С. 143–144; Manchester L. Secular Ascetics: The Mentality of Orthodox Clergymen’s Sons in Late Imperial Russia. Ph. D. Diss. Columbia University, 1995. P. 550–560; Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 2219. Оп. 1. Д. 31. Л. 159.

103

В раннем христианстве известны примеры «духовного брака». Достаточно вспомнить жития свв. Галактиона и Эпистемы, Хрисанфа и Дарии, Юлиана и Василиссы, Маркиана и Пульхерии, Валериана и Мелании. См.: Moses, monk. Married Saints of the Church. Wildwood, 1991. P. 4, 25, 43, 138–139. О феномене «духовного брака» в Средневековье см.: Elliott D. Spiritual Marriage: Sexual Abstinence in Medieval Wedlock. Princeton, 1993.

104

См. слова апостола Павла из послания к Ефесянам (Ефес. 5:20–33), читаемые во время православного таинства венчания.

105

Булгаков С. В. Настольная книга… С. 1051.

106

Там же. С. 771.

107

Цит. по: Brown P. The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York, 1988. P. 203.

108

Беседу по этому поводу между городским священником и его двоюродным братом из деревни см.: Гиляров-Платонов Н. П. Из пережитого: автобиографические воспоминания: В 2 т. М., 1886–1887. Т. 1. С. 45–46.

109

См.: Vauchez A. The Laity in the Middle Ages: Religious Beliefs and Devotional Practices. Notre Dame and London, 1993. P. 185–190 («The Virginal Marriage of Eléazar and Delphine»), 191–203 («Conjugal Chastity: A New Ideal in the Thirteenth Century»). Житие Иулиании Лазаревской — характерный пример из русской истории. См.: Zenkovsky S. Medieval Russia’s Epics, Chronicles, and Tales. N.Y., 1974. P. 391–398.

110

Третий канон Дионисия гласит, что супружеское воздержание допустимо лишь по взаимному согласию. См.: Правила святых отец с толкованиями. М., 1884. С. 17–19.

111

См.: Gorodetzky N. Saint Tikhon of Zadonsk: Inspirer of Dostoevsky. Crestwood, 1976. P. 61–62.

112

ГАРФ. Ф. 1067. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 об.

113

Там же. Д. 8. Л. 19.

114

Замечание М. Цявловского в предисловии к дневникам С. А. Толстой см.: Толстая С. А. Дневники Софьи Андреевны Толстой, 1860–1891. Л., 1928. C. VIII.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.