Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

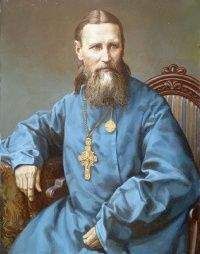

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Единственное, что подбадривало о. Иоанна в данном испытании, — мысль о том, что он исполняет Божий завет творить добро ближнему, а также большая отдача, которую он чувствовал от своих многочисленных добрых дел. Соотношение между тем, что было отдано, и тем, что он получал, оказывалось почти прямо пропорциональным:

«Дивно, осязательно Господь промышляет о творящих милостыню: милующие других сами получают щедрое подаяние от людей, под. к тому от Самого Бога. Так я, многогрешный, подая сегодня (5 мая) милостыню бедной старушке и 2-м бедным мужчинам. — И что же? — Пришедши домой, вижу, что мне самому принесены подарки от доброго человека: большой горшок пресного молока, горшок свежего творогу и 10 свежих яиц. Дивна дела Твоя, Господи! Явна десница Твоя, Преблагий, на меня грешнем»{239}.

Столь буквальное толкование окрашивало отношение о. Иоанна к благотворительности на протяжении всей его жизни. Раздача милостыни и гостеприимство были наглядным свидетельством не только его великодушной натуры, но и мучительно обретенного чувства долга и веры в Бога. Пастырь был твердо убежден, что если он исполнит евангельский завет раздать все имущество нищим, то ему сторицей воздастся за веру его.

О. Иоанн развил подобную мотивацию еще дальше. Поскольку он считал своим долгом делиться, то полагал, что и остальные должны поступать так же. Это убеждение, однако, не соответствовало принятым обычаям — так же, как и его подход к литургии. Предшествующие поколения православного духовенства трактовали раздачу имущества ближнему как некий идеал и дело в конечном счете сугубо добровольное. Русские епископы и священники, как правило, призывали паству вести себя сообразно положению: бедных — смиренно нести свой крест, богатых — проявлять «милосердие». Даже св. Тихон Задонский, который писал, что обижать богатого — грех, а обижать бедного — бесчеловечно, осуждал мошенничество торговцев, начальников, которые не платят жалованье, и чиновников-взяточников, тем не менее всегда подчеркивал, что следует довольствоваться тем, что имеешь{240}.

Социальное неравенство воспринималось как часть естественного порядка вещей, при этом в оправдание приводилась цитата из Евангелия от Марка: «Ибо нищих всегда имеете с собою…» (Марк 14:7). Позиция о. Иоанна была иной. Он полагал, что для Российской империи, которая должна быть обществом христианским, вопиющий контраст в уровне жизни является настоящим злом. Сам факт наличия бедных делал комфортабельное существование людей зажиточных и богатых отвратительным.

Эти элементы раннехристианских воззрений были в ту пору адаптированы приверженцами социалистических взглядов, однако даже в либеральную эпоху Великих реформ Александра II странно было услышать такие идеи из уст духовного лица{241}. О. Иоанн подвергал особой критике предпринимателей и всех, кто активно стремился разбогатеть. Он писал: «Всего больше неправды делают на земле люди богатые и желающие обогатиться, которые загребают в свои лапы богатство всеми возможными мерами, невзирая на страдания людей бедных»{242}. Однако он не проводил никакого различия между состоянием, полученным в наследство, и богатством, нажитым нечестным путем. Благосостояние и неравенство сами по себе были для него не просто издержками капитализма, а абсолютным злом:

«Господь все создал членением, мерою и весом — даров Его благости и щедрот так много, что их с избытком довольно для всех людей и всех тварей. Но богатые, собирая в свои руки сундуки, многое множество даров Божиих и удерживая их хищнически у себя, лишают пития, одежды, работы тысячи людей и дары и таланты Божии зарывают в землю»{243}.

Сама мысль о том, что богатые тратят свои средства на предметы роскоши, в то время как их ближние умирают в нищете, возмущала пастыря. К середине 1860-х гг. он стал раздавать милостыню еще более широко и призывал к этому других. При этом о. Иоанн предъявлял к остальным столь же высокие требования, что и к себе. Поскольку он считал все хорошее, что происходит в жизни, даром Божьим, то для него представлялось совершенно естественным, что, получая щедрые дары свыше, человек должен так же щедро отдавать. В результате о. Иоанн ожидал благотворительности не только от тех, кто выиграл крупную сумму или получил ее в наследство, но и от тех, кто заработал деньги «честным трудом». В дневниковых заметках за 1869 г., позднее переделанных в проповедь, он писал:

«Лавочники, малознающие, торгующие кожаными и мягкими товарами, скольких бедных могли бы одеть, обуть — а между тем у них не допроситься ни одной рубашки, ни одной обуви, ни одного кафтана — и много товара лежит у них без движения. О, если бы они сочли за счастие одеть нищего, как Самого Иисуса Христа! О, если бы они стяжали от Господа духовный разум, который бы внушил бы им считать эту трату за величайшее приобретение…»{244}

Отчасти неприязнь о. Иоанна к богатым и состоятельным людям объяснялась их желанием потратить деньги на различные удовольствия, а не поделиться «излишками» с менее обеспеченными ближними. Явное расточительство — а таковым являлось для него любое проявление тяги к мирским благам — было особо тяжким проступком. Пастырь все школьные годы ходил босиком, экономя на обуви, и поэтому неудивительно, что он имел совершенно иное представление о жизненно необходимых вещах, чем богатые аристократы. При этом протест о. Иоанна против неумеренных расходов знати исходил не столько из неопуританского отрицания роскоши, сколько из понимания, что на деньги, потраченные на дорогие обеды и наряды, можно купить огромное количество хлеба и одежды для неимущих.

Увлечение изысканными туалетами представлялось ему постыдной тратой времени и денег. «Если б мы имели христианскую любовь, она бы не допустила такое неравенство в одеянии и домах: богатые бы делились с бедными, ели бы менее роскошно; христианская любовь бы заставила нас бросить эти губительные тунеядства (красивую обстановку, обильный стол, модные наряды, коляски)»{245}.

Не прошел о. Иоанн и мимо новейших тенденций в обустройстве жилища и архитектуре. В середине XIX в. все более широкие слои общества начали считать роскошь и изобилие хорошим вкусом. Люди стали активно покупать мебель, бесконечные украшения и старинные безделушки, что должно было свидетельствовать об определенном социальном статусе{246}. Безусловно, все это шло вразрез с аскетическим идеалом пастыря. (Любопытно, хотя и неудивительно: его радикально настроенные современники, особенно те, которые были родом из духовного сословия, а также советские и западные историки также осуждали эти модные тенденции, причем почти в тех же выражениях{247}.) Строительный бум в Санкт-Петербурге и Кронштадте, начавшийся в середине XIX в., вызвал не меньший гнев батюшки:

«В настоящее время одолела людьми больше чем когда-либо страсть строить и переделывать часто то, что вовсе не надо, и на эти постройки и переделки затрачиваются огромные суммы (600 тысяч на поправку Академии Художеств), часто добытые потом, кровию, слезами народа. Это — признак близости второго пришествия Господня: Сам Господь говорил, что до этого люди будут иметь страсть к постройкам и садам… Для чего переделки ненужные начинать инженерам и архитекторам? — От того, что где дрова рубят, там щепки летят. А здесь — щепки золотые: их много попадает в карманы архитекторов и инженеров. Люди богатые строят да переделывают потому, что некуда денег девать»{248}.

Здесь о. Иоанн также расходился во взглядах с основной частью православного духовенства. Священники редко заходили так далеко, чтобы провозглашать, что богатые для спасения души должны проявлять милосердие, должны делиться своим богатством. Пастырь связывал спасение с благотворительностью. По его мнению, помощь бедным была не просто желательна, а обязательна: «Богатые! Неправды свои правдою искупите: неправедные прибыли же дать милостынею убогим: и тогда вы можете надеяться на спасение. Иначе не спаситесь»{249}. Иными словами, о. Иоанн полагал, что невозможны ни такое явление, как «праведно нажитое добро», ни такой христианский, нравственный подход к труду, который исключал бы немедленную раздачу приобретенного беднякам{250}. Его принцип «воздаяния» необходимо учитывать при рассмотрении христианской модели общества: человек всегда вправе рассчитывать на то, что Господь или братья по вере защитят, подстрахуют его. А российское общество, согласно о. Иоанну, на практике, в действительности не являлось христианским, ибо не защищало бедных.

Не менее прагматичный подход демонстрировал пастырь и в отношении благотворительности. Батюшка старался разъяснить своим духовным чадам, что если кто-то не в состоянии искренне посочувствовать бедным, то он может по крайней мере увидеть в них потенциальное средство для своего спасения, и это побудит его облегчить их участь. Он стремился пробудить в прихожанах чувство взаимной ответственности:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.