Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

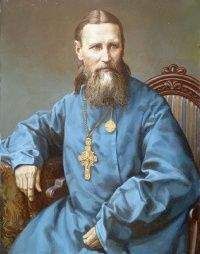

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Сектанты того времени также отказались от этой формулы{219}. Несмотря на то что подход о. Иоанна сугубо внешне как будто бы и имел сходных черт с протестантскими воззрениями, конечный результат — таинство литургии, совершаемое священником, — оставался совершенно иным. Пастырь сразу же обращался к прихожанам со словами «мужчины и женщины, грешники, которые как я», чем подчеркивал скорее связь между священником и мирянами, чем различие в их религиозном статусе. Кроме того, о. Иоанн сам читал молитвы перед исповедью — действие, обычно совершаемое чтецом или даже мирянином, — с огромным чувством и с многочисленными собственными вкраплениями. Тем самым пастырь помогал преодолеть малейшее чувство формальности происходящего и передавал присутствующим свое ощущение связи с Богом. По мере того как тысячи людей слушали его прерывистый голос, накал их чувств возрастал. Настрой прихожан, в свою очередь, передавался о. Иоанну. Взаимодействие между священником и паствой, в котором обе стороны наполняли друг друга энергией, создавало атмосферу экстатического духовного освобождения. Очевидец писал:

«Он закрыл свое лицо руками, но из-под них капали на холодный церковный пол крупные слезы… Отец Иоанн плакал, соединяя свои слезы со слезами народа, как истинный пастырь стада Христова, скорбел и радовался душою за своих пасомых. А эти овцы заблудшие, грешные, увидя слезы на лице своего любимого пастыря и поняв состояние его души в настоящие минуты, устыдились еще больше самих себя и разразились еще большими рыданиями, воплями, стонами, и чистая река слез покаяния потекла еще обильнее к престолу Божию, омывая в своих струях загрязненные души. Громадный собор наполнился стонами, криками и рыданиями; казалось, весь храм дрожал от потрясающих воплей людей»{220}.

Положительное или отрицательное восприятие окружающими данных преобразований таинства исповеди в равной степени зависело не только от каких-либо представлений о соответствии канонам, но и от разного отношения к коллективному опыту. Консистория сопротивлялась введению общей исповеди, усматривая в ней опасное сходство с неистовствами членовредительской секты хлыстов{221}. Другим нравились отказ от собственного «я» и слияние с коллективом. Чтобы описать силу и притягательность общей исповеди, горячие сторонники о. Иоанна обращали внимание на всеобщее единение и преодоление социальных преград между людьми:

«В эти минуты перед нами была уже не масса отдельных людей, а как бы один человек, единое тело, один живой организм, двигавшийся туда и сюда. Все слилось и объединилось в этой массе. Нет более никаких разделений. Богатый и бедный, знатный и незнатный, ученый и неученый, мужчина и женщина, — все были вместе, у всех была в эти минуты одна душа и одно сердце, как у первохристиан»{222}.

Принося многим верующим неслыханное облегчение, подобные моменты расхолаживали и отталкивали более скептичных очевидцев. Чуждый религиозности, А. Серебров с отвращением отмечал:

«…при виде его толпа пришла в неистовство; каждый пробивался вперед, поближе к амвону. Толкались, лезли на лавки, на приступки, едва не растоптали плащаницу, чтобы лучше видеть старца. Тысячи рук тянулись ему навстречу, тысячи уст выкрикивали его имя…

…дьякон задул горевшие свечи. Из купола церкви опустилась темнота и придавила людей к земле. И вот тут-то и началось страшное. В темноте не видно, в темноте все дозволено. В темноте языки у людей развязались. Мерзость души человеческой хлынула наружу. Заголосили, завыли, запели юродивые. Ударились оземь припадочные. Темнота наполнилась воплями, стонами, рыданием. И все, кто был в церкви, вдруг оказались преступниками:

— Украл!

— Соседа поджег!

— Батюшка, помилуй, — со свекром сплю!..

Кто-то уже рвал на себе платье — трещал ситец:

— Робеночка… робеночка вытравила!

Кто-то уже чувствовал себя в преисподней:

— Спасите… Геенна огненная… Ад! Ад! Ад!

Нарядная дамочка тыкала в ладонь шляпной булавкой:

— Дрянь… дрянь… потаскуха!

У соседа-мещанина изо рта текла кровь — вышиб себе зубы.

Будь у этих сумасшедших ножи, они искровянили бы себя до бесчувствия»{223}.

Впечатление от общей исповеди было поразительно одинаковым у самых разных прихожан. Описания как сторонников, так и противников ее совпадают и в деталях, и в признании магнетической власти о. Иоанна над толпой. Например, свидетельство благочестивого духовного лица мало отличается от рассказа А. Сереброва:

«Стоял страшный, невообразимый шум. Кто плакал, кто громко рыдал, кто падал на пол, кто стоял в безмолвном оцепенении… “Кайтесь, кайтесь”, — повторял от времени до времени отец Иоанн. Иногда он обращался своим взором в какую-либо одну часть храма и там все чувствовали на себе его взор. Тотчас в этом месте начинали громче раздаваться голоса, заметно выделяясь в общем хоре голосов и заражая еще более толпу… Как могуче владел он всей этой массою народа, он был как бы какой маг или чародей. Скажи о. Иоанн народу, чтобы он шел за ним в эти минуты, и он всюду пошел бы за своим пастырем…»{224}

Связь между харизмой о. Иоанна и искупительной силой самого таинства показана с исключительной точностью. Люди шли к пастырю потоками, и по крайней мере в одном случае, когда более восьми тысяч паломников прибыли в Кронштадт на исповедь, более двух тысяч вынуждены были уйти (невозможно было приготовить так много Святых Даров){225}. Безусловно, возникал очевидный соблазн злоупотребления общей исповедью, позволяющей избежать более ответственной, откровенной и, возможно, вызывающей большую неловкость частной исповеди. К примеру, свящ. Борис Николаев обвинял прихожан в том, что многие из них предпочитают общую исповедь именно потому, что она освобождала их от обязанности признаться в своих проступках наедине со священником. Другие представители духовенства считали, что состояние катарсиса, в которое впадают прихожане, при отсутствии личной ответственности может только ухудшить их поведение после исповеди{226}.

Именно названные особенности общей исповеди, получившие распространение в советскую эпоху, вызывали наибольшую критику. В 1926 г. прот. Валентин Свентицкий счел необходимым прочитать цикл лекций о вреде общей исповеди, в которых объяснил, что «общая исповедь» абсолютно противоречит православным канонам и должна быть исключена из православной практики во что бы то ни стало. Тогда возник резонный вопрос, почему это было позволено о. Иоанну? Все дело в том, что обладающий даром ясновидения о. Иоанн не был похож на других священников. Предостерегая возможных подражателей, о. Валентин, а вслед за ним и многие другие священнослужители-эмигранты, особо подчеркивал его уникальность:

«Необходимое условие индивидуальной исповеди — обязанность исповедника знать грехи исповедующегося — исполнялось отцом Иоанном с богоданным ясновидением. Отец Иоанн… мог видеть грех на душе у человека; он зная это, даже если не расспрашивал его… Общая исповедь отца Иоанна Кронштадтского была уникальным, невиданным явлением. Это по существу недоступно для нас как пример для подражания»{227}.

Ему вторил другой священник — он говорил, что на общей исповеди о. Иоанн достигал больших результатов, чем удавалось ему после получасовых индивидуальных бесед, — он также чувствовал, что о. Иоанну была дарована необыкновенная благодать{228}. (С другой стороны, как заметил епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский), если о. Иоанн был истинным праведником, священникам следовало брать его в пример{229}.) Поскольку в дневниках о. Иоанна отсутствуют какие-либо рассуждения об общей исповеди, трудно решить, была ли она просто вынужденной мерой в сложившихся тогда обстоятельствах, или же он приписывал ей самостоятельную духовную ценность. В любом случае можно предположить, что общая исповедь стала оптимальным решением в ситуации, когда число кающихся превышало число минут в сутках, так что избежать массовости здесь едва ли было бы возможно.

Однако иной пример дает нам Жан-Мари Вьяннэ, французский римско-католический кюре, современник о. Иоанна. Как и о. Иоанн, Вьяннэ был приходским священником, собиравшим самое большое число паломников во Франции середины XIX в. и ставшим, как сказано в его житии, «квинтэссенцией» священнослужителя. Как и о. Иоанн, кюре из Арса прославился своим даром исцеления и тем, что настаивал на более частом причащении. Однако, в отличие от о. Иоанна, Вьяннэ отказался от активной апостольской миссии и по существу заточил себя в своей исповедальне, где проводил пятнадцать часов в день круглый год. В то время как о. Иоанн большую часть дня находился в разъездах, совершая разнообразные требы, которые полагалось служить русскому священнику (особенно молебны), Вьяннэ ограничил свои пасторские обязанности только проведением исповеди и причастия{230}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.