Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

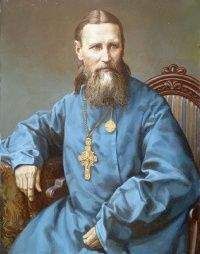

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Однако иной пример дает нам Жан-Мари Вьяннэ, французский римско-католический кюре, современник о. Иоанна. Как и о. Иоанн, Вьяннэ был приходским священником, собиравшим самое большое число паломников во Франции середины XIX в. и ставшим, как сказано в его житии, «квинтэссенцией» священнослужителя. Как и о. Иоанн, кюре из Арса прославился своим даром исцеления и тем, что настаивал на более частом причащении. Однако, в отличие от о. Иоанна, Вьяннэ отказался от активной апостольской миссии и по существу заточил себя в своей исповедальне, где проводил пятнадцать часов в день круглый год. В то время как о. Иоанн большую часть дня находился в разъездах, совершая разнообразные требы, которые полагалось служить русскому священнику (особенно молебны), Вьяннэ ограничил свои пасторские обязанности только проведением исповеди и причастия{230}.

Это свидетельствует как о более широком круге обязанностей православного священника по сравнению с католическим, так и о деятельной натуре о. Иоанна, который едва ли согласился бы свести свою миссию только к Евхаристии. Можно также предположить, что батюшка не смог изменить устоявшиеся привычки мирян в соответствии со своими желаниями. Стремление о. Иоанна, чтобы его прихожане и все православные христиане причащались чаще, на практике тормозилось тем, что общая исповедь совершалась не ежедневно и даже не еженедельно, а только во время постов, когда русский народ традиционно шел в храм исповедоваться и причащаться. Надежда митрополита Антония (Храповицкого), что этот обычай можно изменить, более рационально распределив исповедь и причастие по всему годовому циклу, в Кронштадте оправдалась лишь частично. Привычка мирян, ассоциировавших исповедь, пост и причастие с традиционными церковными праздниками, оказалась сильнее, чем официальное заявление иерарха или личная харизма батюшки.

О. Иоанн помимо литургии служил много индивидуальных и «заказных» молебнов — благодарственных, об исцелении или о помощи. Чтобы дать некоторое представление о том, какое место они занимали в его деятельности, отметим, что о. Иоанн утром служил литургию (с 5 примерно до 11 часов утра, в зависимости от количества причащающихся), а остаток дня вплоть до полуночи ездил по разным домам и учреждениям, встречаясь с людьми, в том числе с приезжавшими в Кронштадт паломниками. О. Иоанн не противился этому выходящему за пределы литургии служению и не воспринимал его как нечто далекое от истинной веры и благочестия — даже когда из-за него приходилось сокращать время, отведенное на исповедь и причастие. Именно во время молебнов и других частных служб люди выражали свои самые сокровенные и сильные желания. И пастырь, и его чада слишком высоко ценили молебны и не допускали даже мысли от них отказаться.

Глава 3

АПОСТОЛЬСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПУТЬ К СВЯТОСТИ

Как считал о. Иоанн, идеальный священник помимо выполнения своих прямых обязанностей, связанных с литургией, должен давать наставления прихожанам, а также заниматься благотворительностью и помогать бедным. Деятельная любовь являлась лишь одним аспектом священнической общественной деятельности. Не менее важна была и апостольская миссия — наставления паствы, — понимаемая в самом широком смысле: это и просвещение, и проповеди, и попытка устранить несправедливости и язвы общества. О. Иоанн был преисполнен решимости переустроить окружавшую его действительность в соответствии с православным идеалом, и его ранние проповеди предвосхищают те политические убеждения, к которым он пришел в последние десять лет своей жизни. Осознание несоответствия своего социального статуса тому положению, которое он как священник должен был бы занимать, делало его критику еще более острой.

Несколько буквальный подход к Писанию, отличавший аскетизм о. Иоанна, распространился и на его трактовку общественного устройства. Его представление об идеальном миропорядке выражалось не в идеализиции императорской России, а в попытке соотнести страну с собственным идеалом христианского общества. Возлюбить ближнего так же, как Господь возлюбил нас, — основа мировоззрения пастыря. Батюшка буквально воспринял наиболее бескомпромиссные строки Евангелия. Например, «и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Матф. 5:40). Или: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Матф. 19:21). Он полностью проникся духом альтруизма, пронизывающего евангельский текст. В 1861 г. о. Иоанн так описывал в дневнике апостольскую эпоху: «Ни един же от них глаг. что свое быти, но бяху им вся обща. Вот характер христианской жизни! Единение во всем! Вот слова, которые служат для душ наших во тьме страстей любостяжания, сребролюбия, необобщенности, скупости!»{231}

Убежденность пастыря в том, что община и единение людей — дело благое, а любая индивидуальность, «самость» подозрительна, имеет как частные, так и общественные предпосылки. С социальной точки зрения уменьшение пропасти, разделявшей богатых и бедных, было одним из основных способов преодоления классового неравенства. Для этого имущие должны заниматься благотворительностью и делиться с неимущими — на том зиждилась христианская социальная доктрина о. Иоанна. Он стремился воплотить свой замысел и в частной жизни, чувствуя потребность облегчить участь обездоленных, которых встречал на улице, и помочь ближнему, проявив простое человеческое сострадание. Он считал для себя непростительным не подать милостыню бедняку с протянутой рукой.

О. Иоанн в принципе считал, что евангельское предписание все отдать ближнему следует понимать буквально, однако он обнаружил, что осуществить это на практике нелегко. Если бы он мог отдать часть своего состояния бедным и удовлетвориться этим и не считал бы за грех оставить и себе кое-что, возможно, он и не испытывал бы таких внутренних терзаний. Однако он думал, что все, чем он владел, должно принадлежать неимущим: «Морская вода, пропущенная чрез трубу в мой дом, разве уже не есть морская по тому одному, что она пропущена в дом мой?.. Как вода морская есть общее достояние всех: так и мои деньги разве не общее достояние всех бедных? И что за слепота, что я смотрю на них как на исключительно мою собственность?»{232}

Масштабы благотворительности пастыря намного превосходили принятую тогда норму, которая была очень высокой по сравнению с дореформенной эпохой. Недостатка в возможностях заняться благотворительностью не было: Кронштадт тогда являлся своего рода «мусорной свалкой» Санкт-Петербурга — туда отправляли «отбросы общества», городских бродяг, дабы не портить элегантный облик имперской столицы{233}. Став священником, о. Иоанн посвятил себя заботе о посадских. Он обходил кронштадтские трущобы, приносил продукты и лекарства голодным женщинам с больными детьми, оказывал им и духовную поддержку. Двери его дома были открыты буквально для всех нуждающихся, и любой мог рассчитывать здесь на теплый прием и отдохновение; вскоре за батюшкой начали ходить толпы нищих и требовать денег. Священник, который не просил, а давал деньги, был столь необычным явлением, что рассказы о его неслыханной щедрости быстро разлетелись по стране, и бедняки начали съезжаться к о. Иоанну в Кронштадт{234}.

Щедрость о. Иоанна тем более была примечательна, что давалась ему нелегко. Напоминали о себе угнетающая нищета в детстве и трудное материальное положение в семинарские годы. Сколь сильно он ни верил, что гостеприимство — его долг перед всяким и что ближний — это образ Божий, ему было мучительно трудно раздавать, а не откладывать «на черный день». Вопреки своей воле, он, случалось, пристально следил за тем, что каждый родственник или странник положил себе в тарелку, мысленно жалел о каждой лишней ложке сахара и потом ненавидел себя за это{235}. На людях о. Иоанн был щедрым хозяином; однако из дневников видно, каких усилий стоило ему это великодушие. Он ругал себя за скупость и постоянно напоминал себе, что приехавшие в гости родные не отбирают у него «последний кусок»{236}.

«Как отвечать, когда кто из гостей безумеренно ест твои сладости, которые тебе дорого стоили, и твое сердце сжимается с преступной жалостью? Используй эту молитву»{237}.

Силу внутренних переживаний о. Иоанна, стоявших за его благотворительностью, можно оценить только после анализа отрывков из его дневника. Малейшее проявление щедрости требовало от него волевого усилия, направленного на преодоление собственной натуры. Дело не в том, что он был скуп: просто он вырос в большой бедности и знал, что такое жить в постоянном страхе остаться голодным и быть неуверенным в завтрашнем дне. Раздать все и ничего не отложить на будущее означало для него полностью побороть свою бережливую натуру. Как бы часто он ни заставлял себя это делать, каждый раз ему было нелегко «не обращать внимания на снедомое: представлять, что все это — дары Божии, общие для всех; что ты только приставник»{238}. Каждая трапеза, каждое чаепитие были для батюшки испытанием, во время которого он старался преодолеть природную склонность приберечь то немногое, что имел. Этот мучительный процесс преодоления занял даже не годы, а десятилетия.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.