Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

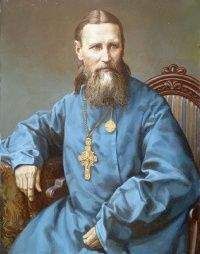

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Иными словами, о. Иоанн хотел, чтобы верующие пережили полноценный во всех отношениях литургический опыт. Более глубокое переживание причастия неминуемо было сопряжено с покаянием, и пастырь также внес изменения в таинство исповеди. На этом обстоятельстве следует остановиться особенно подробно. Поскольку проповедь в середине XIX в., несмотря на усилия духовенства, все еще оставалась редким явлением, исповедь во многих случаях являлась единственным способом получить духовное наставление, и прихожане высоко ценили способность священника внимательно выслушать их покаяние{200}. Здесь о. Иоанн был на высоте. Он ставил себя на место исповедующегося, отмечая, что «покаяние должно быть искренним и совершенно свободным, без какого бы то ни было принуждения временем, обычаем или самой персоной исповедника»{201}. Он старался, чтобы исповедь прошла максимально плодотворно, и проводил ее в специальном помещении с вратами, находящемся в церковной стене (впоследствии подобные помещения стали органичным элементом церковной архитектуры). Батюшка также снисходительно относился к нарушению существующих правил подготовки к исповеди — подготовительной недельной молитвы, посещения церкви и соблюдения поста{202}. Подобная позиция пастыря демонстрирует его убежденность в том, что полноценная, действенная исповедь — плод «сотворчества» священника и прихожанина. Когда исповедующийся бывал краток или равнодушен, задача священника заметно усложнялась: «Горе, когда сухость встретится с сухостью — когда священник на исповеди, уязвленный врагом, встречает духовного чада, который совсем не приготовился. А как таких много!»{203}

Поначалу, сразу после принятия сана, о. Иоанн старался как можно дольше исповедовать каждого. Один из его прихожан вспоминал:

«Он не довольствовался простой формальной исповедью, но брался за всеохватывающее изучение и проверку душевных чувств и религиозных познаний раскаивающегося. Иногда он проводил с ним часы и, откладывая отпущение грехов, заставлял его снова и снова произносить покаяния. С годами количество исповедующихся у батюшки необычайно увеличилось»{204}.

Со временем самозабвенное рвение о. Иоанна в совершении таинств принесло свои плоды. Вокруг батюшки начал формироваться круг людей, регулярно исповедовавшихся и причащавшихся; постепенно это сообщество вышло за пределы Кронштадта и Санкт-Петербурга. Несмотря на то что он вроде бы никак особо не выделял девушек и женщин в своей священнической миссии, среди прихожан, приобщавшихся к таинствам (и писавших пастырю о своем духовном опыте), их было намного больше, чем мужчин, как и в практике Жана-Мари Вьяннэ, французского кюре из Арса, современника о. Иоанна{205}. Феномен массового паломничества в Кронштадт с единственной целью — регулярно исповедоваться и причащаться у пастыря — затронул исключительно женщин. Их преданность о. Иоанну была поразительной: одна женщина писала, что ей посчастливилось жить «в такой благодати» — то есть регулярно причащаться у пастыря — в течение семнадцати лет{206}.

Особое внимание к таинствам Евхаристии и исповеди, как, впрочем, и к личности самого исповедующегося, не было характерным явлением в русской церковной практике. Хотя у многих наделенных Божьим даром старцев и стариц и были последователи, они приходили к своим наставникам в первую очередь за советом, а не за причастием, на исключительной значимости которого настаивал о. Иоанн. Как и кюре из Арса, он стремился, чтобы любое посещение, духовное наставление, молитва или даже исцеление прихожанина соединялись с его причащением{207}. Самозабвенное совершение Евхаристии было напрямую связано с личной харизмой и энергией о. Иоанна; одна женщина по имени Варвара писала ему: «Приобщилась дважды св. Христовых Таин, чтобы приблизиться к Вам духовно». Батюшка настолько вкладывался в Евхаристию и привносил в ее совершение Божию искру такой силы, что она не погасла и после смерти пастыря{208}. Возможно, более регулярное и вдумчивое причащение стало самым существенным вкладом о. Иоанна в традицию русского благочестия. Как изменение общепринятых стандартов «подобающего» поведения, которое прежде не предполагало частого причащения (ведь считалось, что оно могло дискредитировать таинство), так и возрождение евхаристического богословия в русском православии, сохраняющегося в нем и по сей день, стали яркими приметами этой «тихой революции»{209}.

О. Иоанн так горячо желал, чтобы прихожане шли к нему исповедоваться, что встречал их, особенно в первые годы пастырского служения, с распростертыми объятиями, не выражая недовольства ни временем, избранным ими для исповеди, ни громадным числом желавших ему покаяться. В 1859 г. батюшка писал: «Дивное дело! Я вчера исповедовал с 4 до 11 ч., и хоть немного устал, но, легши спать в 12 ч. и вставши в 4 1/2 ч., я чувствовал себя бодрым и здоровым! Как хорошо работать Господу! Как Он подкрепляет — дивно!»{210}

Однако даже при всем рвении о. Иоанна его вдохновенное отношение к таинствам имело такой успех, что выслушать должным образом исповедь всех желающих становилось просто физически невозможно. В 1882 г., как раз когда его известность стала распространяться за пределы Кронштадта, он благодарил Господа «за благодать св. Причастия, давши мне силы исповедовать 243 человек (стоя) с 3 до 10 1/4»{211}. На практике это означало, что каждому исповедующемуся уделялось в среднем менее двух минут. Тремя годами позже ситуация еще более напряженная: «Четыреста человек на причастии сегодня. Слава Богу!» Когда число исповедующихся стало измеряться тысячами и о. Иоанну приходилось выслушивать исповедь всю ночь до утра, он прибегнул к беспрецедентному новшеству — начал проводить общую исповедь{212}. К концу 1890-х гг. исповедь в Андреевском соборе Кронштадта в самые напряженные моменты являлась невиданным в истории Русской православной церкви зрелищем — тысячи людей собирались вместе и выкрикивали свои грехи. То есть из глубоко личного таинства (по существу, даже и не зависящего от личности духовника, ограничивавшегося лишь заученными вопросами к прихожанам) исповедь превратилась в некий общественный обряд, основанный прежде всего на харизме исповедника. Иными словами, сама природа таинства изменилась практически до неузнаваемости.

Можно лишь удивляться, что среди церковных иерархов не возникало особых разногласий по поводу допустимости подобного новшества. Тому было несколько причин. Эпоха Великих реформ всколыхнула всю империю, в том числе и Церковь. На этом фоне и стали возникать самые разнообразные инициативы, нацеленные на то, чтобы несколько оживить «синодальное» православие. Тем более что в первые века христианства исповедь уже имела подобную форму: грешники должны были признавать свои грехи публично, перед всей паствой, чтобы вновь стать частью единой церковной общины, совместно совершающей Евхаристию{213}.

Впрочем, существовал также исконно русский и более поздний — хотя и не церковный по форме — вариант подобной исповеди. Достоевский неоднократно заострял внимание читателя (самые наглядные примеры — разговор Сони и Раскольникова в «Преступлении и наказании», Зосимы и Алеши в «Братьях Карамазовых») на потребности русского человека каяться и просить прощения публично, «перед матерью-землей», если людей вокруг нет, и подтверждал тем самым весьма распространенное убеждение, что истинное покаяние должно быть прилюдным. Во всем православном мире на Прощеное воскресенье перед Великим постом было принято отвесить земной поклон и попросить прощения перед всей семьей дома и перед всем приходом в церкви{214}.

Более того, существует многочисленная литература, посвященная распространенному некогда обряду покаяния перед матерью-землей, ссылки на который обнаруживаются и в самом богослужении{215}. Публичное покаяние высоко ценилось не только в сугубо религиозном контексте: к примеру, наказание за преступление против сельской общины уменьшалось вдвое, если преступник сознавался и просил прощения{216}. В некоторых местностях России считалось, что супружеская пара, испытывавшая трудности с рождением детей, должна попросить прощения у живущих по соседству женщин{217}. Таким образом, можно предположить, что о. Иоанн привнес в православную литургию элементы архаичной дохристианской практики.

И тем не менее существовало несколько особенностей, отличавших общую исповедь батюшки от иных форм публичного покаяния. В случаях, когда грешник каялся перед соседями по общине, он делал это один. На исповедях пастыря была обратная ситуация. Несмотря на то что каждый прихожанин по-прежнему исповедовался в грехах от себя, он слышал собственный голос, который тонул в общем покаянном хоре, и испытывал совсем иные ощущения. Невольно человек переставал стыдиться собственных прегрешений, что отметили и подвергли особенно резкой критике другие священнослужители — об этом речь ниже. Тогда о. Иоанн стал намеренно пренебрегать внешними атрибутами священника, служащего литургию, — полным облачением, ризой, митрой; это заставило прихожан призадуматься. Выходя служить только в рясе и епитрахили (как обычно облачались священники для исповеди), он хотел напомнить прихожанам, что покаяние — все-таки сугубо личное дело каждого, несмотря на то, что оно произносится чуть ли не хором. По словам одного благочестивого прихожанина, о. Иоанн начинал службу «без привычного нашего “во имя Отца и Сына, и Святаго Духа”»{218}. Отсутствие этой обязательной и неизменной молитвенной формулы усиливало непосредственность восприятия, выходящего за привычные рамки церковной службы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.