Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

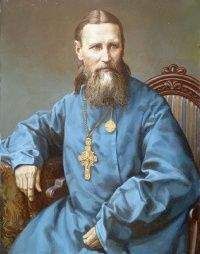

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Не менее прагматичный подход демонстрировал пастырь и в отношении благотворительности. Батюшка старался разъяснить своим духовным чадам, что если кто-то не в состоянии искренне посочувствовать бедным, то он может по крайней мере увидеть в них потенциальное средство для своего спасения, и это побудит его облегчить их участь. Он стремился пробудить в прихожанах чувство взаимной ответственности:

«Муравьи делают муравейники, в которых им бывает и зимою тепло и сытно; звери — логовища; пчелы — ульи; птицы — гнезда, пауки — паутины… и так как человек создан для общежития, и все множество людей должно, по намерению Божию, составлять одно тело, а порознь члены, то сильные должны носить немощи немощных (Рим. 15:1). Рука руку моет, и палец — палец. При таком богатом разнообразии сил нашего общества, при такой его талантливости, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных, и с состоянием было бы и пред Богом грешно, и пред людьми стыдно оставлять такое множество наших членов (разумею наших мещан) оторванными, изолированными от общественного тела и от его благосостояния. Отчего не связать их с общественным организмом, соорудив для них помещение и дав каждому из них дело, тем более что многие из них способны к разным мастерствам, — и с делом дав им хлеб и все нужное? Опять я обращаюсь к обществу с покорнейшею просьбою. Во имя христианства, во имя человеколюбия, гуманности взываю: поможем этим бесприютным беднякам: поддержим их и нравственно и материально, не откажемся от солидарности с ними, как с человеками и собратами… Ужели муравьям и пчелам мы дадим преимущество пред собою?»{251}

Понятие «общественный организм» и сравнение его с животным миром были типичны для общественных воззрений тогдашних мыслителей-радикалов, и прежде всего Добролюбова. Можно также обратить внимание на христианскую метафору организма: Церковь есть Тело Христово, и каждый христианин становится частицей сего Тела, принимая Кровь Христову во время Евхаристии{252}. Каков бы ни был источник пастырских взглядов, растущая убежденность в необходимости рассматривать все с общественной, а не с личной точки зрения вынуждала о. Иоанна искать такую модель социального устройства, которая была бы основана не столько на импульсе отдельной личности, сколько на коренном переустройстве всей системы{253}. Он полагал, что Православная церковь должна многому поучиться у других общин (как политических, так и религиозных), в первую очередь заботе о своих членах. В отличие от славянофилов, о. Иоанн считал, что и России, и православным христианам недостает общественных отношений, сложившихся на Западе и в других религиях. Он призывал посмотреть на евреев, мусульман, на раскольников в России, которые оказывают своим собратьям взаимопомощь и поддержку{254}.

Представляя прихожанам и городским чиновникам свои предложения по улучшению условий быта и труда горожан, батюшка осознавал, что его религиозные и социальные функции сливаются воедино. Его понимание общества как религиозного и политического целого означало, что он может изъясняться в строго гражданских терминах и вместе с тем чувствовать, что таким образом служит Богу. Служение Господу осуществлялось через служение ближнему; добродетельный гражданин должен быть истинным христианином:

«Всякий гражданин имеет право высказывать свое мнение пред обществом в пользу обществу: поэтому я, во-первых как гражданин, во-вторых как священник, хорошо знающий вопиющие нужды значительной части мещанского общества, решаюсь подать свой голос в пользу его: значительная часть мещанского общества не имеет места и приюта; между тем как мещане непременно должны быть помещены где-нибудь; положение общества не естественное: оно оторвано от настоящего городского населения и брошено на произвол судьбы, без всякого попечения со стороны Городской Думы; оно не имеет ни угла для помещения, ни работы для пропитания: ни денег, ни одежды. Оно лежит черным пятном на здешнем городском обществе»{255}.

Будучи убежден, что всеобщими усилиями можно создать лучшее общество и обязать городские власти бороться с нищетой, о. Иоанн, призывая к переменам, предпочитал подчеркнуть свой светский статус гражданина, а не духовный сан священника. Порыв пастыря дать каждому кров и пищу был связан с тем, что он сам прошел через ужасы нищеты. Он был уверен, что, прежде чем говорить с бедняками о Боге, необходимо удовлетворить их материальные нужды и обеспечить им крышу над головой{256}. Таким образом, предоставление бедным крова стало его первоочередной задачей.

Однако, по мнению пастыря, мало просто подавать бедным на хлеб насущный; необходимо ликвидировать бедных как класс. В соответствии со своим пониманием христианского общества как объединения равноправных христиан о. Иоанн хотел, чтобы неимущие стали полезными членами общества. Он представлял себе такое социальное устройство, при котором у каждого были бы еда, одежда и кров — и в то же время дееспособные граждане обучались бы ремеслам. Уже в 1868 г. батюшка обратился к городской Думе с запиской, в которой излагал свои предложения о создании Дома Трудолюбия для бездомных Кронштадта. Однако предложенный им проект был реализован лишь в 1881 г.{257}

О. Иоанн разработал модель «работного дома» («Дома Трудолюбия»), в котором бедные получали бы непосредственную, практическую помощь, а богатые, желавшие проявить действенную благотворительность, находили бы своего рода отдушину. Особый акцент делался на труде — бедным полагалось работать, а не бездельничать. О. Иоанна нередко обвиняли в том, что благодаря ему число бедных только возросло, а не уменьшилось. Как только разнеслась весть о его благотворительности, противники батюшки (среди которых был и священник Георгий Гапон, впоследствии возглавивший демонстрацию рабочих в Кровавое воскресенье) заговорили о том, что нищие фактически мигрировали в Кронштадт, чтобы улучшить условия жизни за счет о. Иоанна{258}. В ответ на эти обвинения и для поощрения желающих помогать «достойным» бедным о. Иоанн писал, делая особый упор на плодотворности идей, заложенных в проекте:

«Как хорошо было бы устроить Дом Трудолюбия! Тогда бы многие и из них могли обращаться в этот дом с требованием сделать нам за известную плату то или другое дело, ту или другую вещь, а мещане наши жили бы, да трудились и благодарили Бога да своих благодетелей. И нравственно многие поднялись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, того из города долой: Кронштадт не рассадник тунеядцев»{259}.

Дом Трудолюбия стал образцом для других работных домов{260}. Сначала его работники занимались простой деятельностью: склеивали поля шляп, мяли коноплю и т. п., получая в обмен еду, ночлег и скромное жалованье. Затем круг работ расширился, и в доме появились мастерские и жилые помещения специально для женщин (о. Иоанн особенно старался уберечь их через это от проституции), а также наладилось обучение сапожному и плотницкому делу; открылись бесплатная лечебница, библиотека, магазин, школа, стали проводиться публичные лекции и вечерние занятия для взрослых. Одним словом, Дом Трудолюбия послужил примером того, как нужно организовывать помощь беднякам, что вызвало одобрительные отклики в тогдашней прессе{261}. Отчасти успех был связан с тем, что авторитет о. Иоанна сделал это начинание «модным», так что помощь Дому Трудолюбия стала одним из излюбленных занятий таких законодательниц общественного мнения, как Л. Римская-Корсакова{262}.

О. Иоанн стремился предоставить труженикам не только материальную, но и духовную помощь. В 1881 г. в конспекте проповеди он писал:

«Хорошо бы позаботиться, чтобы мещане, имеющие работать, а некоторые и — жить в Доме Трудолюбия, могли ходить по воскресениям и праздничным дням в Церковь, как члены ее, и ежегодно причащаться св. Таин: а то известно, что многие из них по 10 и больше годов не были в Церкви за бедностию и неимением приличной одежды»{263}.

Последнее замечание — прямое следствие того, что в своих письмах пастырю многие писали, что не могут ходить в церковь, так как «плохо одеты»{264}. Несмотря на то что порою это могла быть уловка для получения денег, о. Иоанн сам в детстве испытывал подобные переживания и понимал чувство неловкости, которое постоянно испытывают бедняки. Поэтому при Доме Трудолюбия существовала домашняя церковь (ее посещение не было обязательным), в которую любому можно было ходить без стеснения. Дом Трудолюбия стал подспорьем для такого огромного количества людей, что постоянно финансировать и поддерживать его в хорошем состоянии стало насущной необходимостью. В первые годы после принятия сана о. Иоанн не мог рассчитывать только на свои средства и непрерывно беспокоился о том, как содержать Дом Трудолюбия. Как-то раз он погрузился в мечты:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.