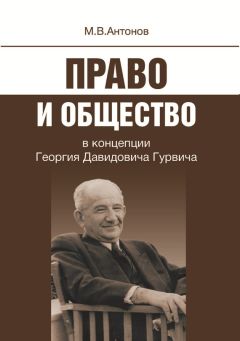

Михаил Антонов - Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича"

Описание и краткое содержание "Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена творчеству знаменитого русско-французского правоведа XX века, одного из основоположников социологии права как научной дисциплины, Георгия Давидовича Гурвича (1894–1965). Взгляды мыслителя изложены в контексте его интеллектуальной биографии, что позволяет лучше понять перипетии развития мировоззрения ученого. Работа состоит из двух крупных блоков. В первом, аналитическом, освещается жизненный путь Гурвича, рассматриваются основные элементы его учения, анализируются концепции. Второй блок содержит произведения мыслителя, в том числе неизданные, ряд архивных биографических и эпистолярных материалов.

Для студентов и аспирантов, изучающих социологию, юриспруденцию, философию, преподавателей гуманитарных дисциплин, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей правовой мысли и желающих углубить свои представления о связи права и общества.

История не может вмешиваться пост фактум в социальную динамику – ей остается только реконструировать, воссоздавать прошлое в рамках искусственно созданного исторического времени. Для этого времени характерны длительность, непрерывность и стабильность, которые в реальной социальной жизни отсутствуют. Таким образом, история как наука сводится к «предсказанию прошлого с помощью современных реалий», к переписыванию обществом своей истории[581].

Итак, история оказывается в положении, когда она без сотрудничества с социологией может полностью оторваться от социальной действительности. С этой точки зрения история становится чисто субъективной проекцией прошлого в настоящее и поэтому самой идеологизированной из гуманитарных наук – в смысле заданности системы координат исторического исследования в настоящем, где историк реконструирует ход событий минувших эпох. Как пишет мыслитель в одной из своих последних работ, «нет ничего сомнительнее, чем стремление познать “смысл истории”, поскольку история утрачивает свой смысл как раз тогда, когда ее направленность и будущая судьба человечества оказываются известными заранее»[582].

Данные утверждения вызвали очередную критику Фернана Броделя, который обвинил своего друга в «разрушении прекрасного хрустального дворца истории» путем формирования образа социального как фрагментированного на самостоятельные сектора, стохастичного и непредсказуемого в своем развитии. Под этим углом зрения настоящее становится полностью автономным по отношению к прошлому – концепция Гурвича оказывается антиисторичной, поскольку для социологии закрывается любая возможность проецирования прошлого в настоящее[583]. Вместе с тем критика Гурвичем концепции «закономерности» в социальных науках является, по мнению Броделя, исключительно деструктивной, так как взамен этой, хоть и спорной, но вполне устоявшейся концепции Гурвич не предлагает ничего, кроме нескольких общих направлений («регулярных тенденций развития»). Вопрос в значительной степени сводится к терминологии, поскольку понятие «закономерности» отнюдь не предполагает перенесения в социальные науки принципов наук естественных, как того боится Гурвич[584].

Гурвич признал критику своего друга справедливой в этом отношении и в своей ответной статье 1957 г. отказался от ранее постулируемого релятивизма тенденций развития общества. Здесь мыслитель считает необходимым отграничивать исторические общества от обществ примитивных: первые способны изменить ход истории за счет свободного выбора, тогда как последние этой возможности лишены, поскольку отождествляют прошлое и настоящее, а потому не в состоянии вырваться из власти времени, которое в данном аспекте формирует закономерности развития таких обществ[585].

Если вернуться к приведенной выше критической оценке диалектической социологии Гурвича, то слабости этой концепции проявляются и в вопросе временных перспектив, в чем убеждает приводимый Броделем пример. Французский историк характеризует гурвичевский проект переустройства социального знания как «сверхчеловеческий», предполагающий разрушить привычную картину общества и воссоздать ее с помощью новых чертежей, формул и моделей, – задача, в соответствии с которой социология должна выполнять примерно ту же функцию, что выполняет органическая химия, воссоздавая природу через формулы и таблицы[586]. Возможна ли на уровне научной абстракции такая декомпозиция социального времени? Гурвич пытался утверждать, что да. Но неудача его концепции и ее неприятие в академических кругах показывает, что научная оригинальность данной концеции не равна ее эффектности.

Выйти из такого затруднения мыслитель пытался за счет отграничения социологии от истории и антропологии, представители которых отказались признавать теоретическую значимость разработок Гурвича. В этом плане ученый неожиданно возвращается к идеям неокантианства. Опираясь на характерное для неокантианства разделение индивидуализирующих и генерализирующих наук, мыслитель считал само собой разумеющимся безусловное отнесение истории к первой, а социологии – ко второй. Критикуя в этом отношении «односторонность» неокантианства, ученый указывал лишь на узость рассмотрения социального как культурного и сведения самой культуры только к ценностям[587]. Заимствуя у Вебера этот критерий для водораздела между социологией и историей, мыслитель пытался обогатить методологию обеих научных дисциплин за счет внедрения в нее концепции коллективного сознания, характерной для школы Дюркгейма (особенно в интерпретации Мосса и Хальбвакса).

Казалось бы, пример историко-философских построений, столь часто конструирующих общие закономерности исторического процесса, опровергает идею Гурвича об исключительно индивидуализирующем характере истории. Но мыслитель выходит из положения ценой искусственного разделения истории и философии истории, объявляя последнюю «злейшим врагом истории и социологии»[588]. Таким образом он спасает свою теорию временных перспектив от критики философов, которые видели в ней чуть ли не апологию буржуазного мировоззрения[589]. В то же время, отступив от критики исторической реконструкции времени, Гурвич оказывается в двусмысленном положении в споре с философами. Ведь утверждая, что невозможно предсказать социальное развитие и найти оптимальную форму общественного устройства, он вынужден был бы отступить и от собственных конструкций общественного идеала (основанных на идеях социализма). Окончательного ответа на этот вопрос ученый в своих работах так и не дал, и в силу вышеописанных методологических трудностей ему так и не удалось завершить теоретическое обоснование разработанной им концепции социального времени. Основное место в научном наследии Гурвича занимает в этом плане качественная типология социального времени или, если использовать термины данной типологии, конструирование «предварительных рамок» исследования социального времени (при этом мыслитель выбирает очень осторожные термины и делает многочисленные оговорки по поводу релятивности своей классификации). В качестве таких «предварительных рамок» Гурвич предлагает следующий список временных перспектив социума[590]:

1. запаздывающее время долгой длительности – прошлое здесь проецируется в настоящее и будущее, континуальность социальных процессов выражена наиболее сильно. Такое время свойственно морфологическому уровню социальной действительности: кровнородственным и семейным группам, патриархальным глобальным обществам.

2. обманчивое время – при внешней схожести с предыдущей временной перспективой здесь скрываются возможные кризисы, неожиданности, что усиливает элементы дисконтинуальности социальных процессов. Это время свойственно для политической жизни харизматически-теократического типа глобального общества.

3. иррегулярное время – время социальной нестабильности, неопределенности ритмов социальной жизни, столкновения спонтанных и регламентированных ролей и предрасположений. Настоящее здесь проецируется в будущее и прошлое, так формируются зачатки будущей стабильности. Такое время свойственно массовым обществам и неструктурированным группам, обнаруживается в том числе и в современном обществе.

4. циклическое время – время, возвращающееся само к себе: прошлое, будущее и настоящее проецируются здесь друг в друга. Акцент делается на континуальности развития, преемственности культурного творчества. Свойственно для всеединства мистического плана, для мистико-экстатических групп (братств, орденов, религиозных союзов) и архаических глобальных обществ.

5. задерживающееся на себе время – развитие здесь искусственно сдерживается за счет организованного воздействия, а изменения происходят лишь за счет внешних причин. Дисконтинуальность и континуальность социального развития не могут поэтому достичь равновесия, социальные группы усиленно сопротивляются проникновению извне, а стандартизированные и спонтанные социальные символы находятся в непримиримом конфликте между собой, что и обусловливает роль случайности в развитии социальных процессов. Свойственно для профессиональных и академических элит, для феодального типа глобального общества.

6. Время альтернативы между задержкой и ускорением – здесь происходит конфликт между прошлым и будущим, силы которых примерно равны, а исход конфликта неизвестен. Дисконтинуальность обнаруживает тенденцию к доминированию. Данное время характерно для уровня моделей, знаков, коллективных поведенческих стереотипов, распространено в группах экономического интереса, в общностях, свойственно для глобальных обществ, где зарождается капитализм.

7. опережающее само себя время – общественное развитие проходит в условиях быстрой смены различных переменных социальной жизни, где доминируют дисконтинуальность, неожиданность, а будущее проецируется в настоящее. Стремление к реализации в социальной действительности идеалов и ценностей, коллективные импульсы приводят к зачастую неожиданным и непредсказуемым изменениям в общественном устройстве. Распространено в революционно настроенных массах, в глобальных обществах конкурентного капитализма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича"

Книги похожие на "Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Антонов - Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича"

Отзывы читателей о книге "Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича", комментарии и мнения людей о произведении.