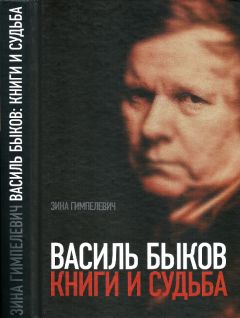

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Как только Азевич осознал этот факт, авторская ирония совершенно исчезла из описания его сложных отношений с Дорошко, перешедших со временем если не в дружбу, то в крепкую взаимную симпатию. Уважение Азевича к Дорошко проистекает не только от сознания интеллектуального превосходства учителя, но также от силы и устойчивости его нравственных ценностей. Сила воздействия Дорошко на Азевича такова, что, когда Милован, агент НКВД, пытается заставить того донести на учителя, он не подчиняется его требованиям. Никакие средства психологического воздействия, даже угрозы не могут остановить Егора в его первой победе над страхом. Типичная метафора «Стужи» — холод — царит во всей сцене допроса. На этот раз, однако, от озноба страдает не Азевич, а агент НКВД, которого холод пронизывает с самого начала их встречи.

(Попутно заметим, что сцена допроса выполнена с такой типологической точностью, что производит впечатление реального документа того времени.)

Однако Быков не был бы Быковым, если бы единичная победа его героя над страхом оказалась окончательной и бесповоротной. На практике она оказалась почти ничего не значащей; в художественном смысле подтвердила тот факт, что любому, даже самому «пропащему» персонажу бывают свойственны моменты неожиданного благородства — на понимании этого, собственно, и зиждется литература. Страх обрушился на Азевича опять и овладел им с новой силой на следующий же день после доследования. Оказалось, что Дорошко арестовали — вне зависимости от того, что кто-то лично устоял и не донес. Возвращение страха и холода в его психологический мир вернуло все на свои места и в самооправдательном процессе мышления Азевича. Так, постепенно, ушло сожаление, что не сумел спасти учителя, а вскоре пропала и симпатия к «нацдему», пришел знакомый холод безразличия.

В быковской хронике событий коллективизации и первых месяцев войны катастрофа белорусских учителей совпадает с трагедией крестьянства. Дорошко, вне сомнения, — один из самых близких автору персонажей; мысли своего героя, если можно так сказать, Быков много раз развивал в своих публичных выступлениях и журналистских работах[281]. Одна из таких мыслей состоит из единственной фразы и в исполнении Дорошко, попытавшегося объяснить Азевичу разницу между националистом и патриотом, звучит так: «Патриот любит свое, а националист больше ненавидит чужое»[282]. Учителя уничтожили за подобные простые мысли; тем не менее, когда Азевич начинает свой путь к прозрению, ему на память приходят именно эти идеи.

Дорошко и Войтюшонок — не единственные учителя в «Стуже». (Кстати, Войтюшонок, когда мы его встречаем в последний раз, уже больше не учитель: снимая с себя эту достойную функцию, он как бы понимает, что не заслужил места учителя.) В одном из эпизодов Азевич встречает женщину с двумя детьми, которая подвозит его на своей подводе. Это — дети учителей, которых убили партизаны. А она их тетя, везет сирот к себе домой. Единственной виной этих учителей оказалось то, что их хату, как самую чистую в деревне, выбрал для жительства немецкий офицер.

Женщина начала плакать. А Азевич сидел молча, думал. Да и что мог он сделать, как утешить людей. Может быть, так и следовало поступать, а возможно, нужно было иначе. Как понять сейчас, кто виноват. Виновата война и человеческая жестокость, ненависть и непримиримость, которые разрывали человеческие души. Стреляли, уничтожали, били — не сильно разбирались, тупо-безрассудно — только лилось бы побольше крови и своей, и вражеской. Хотя разве это пришло только с войной? Разве до войны было не так… Свои со своими начали давно воевать и делали это с немалым успехом. Не зря ж поговаривали: «Бей своего так, чтобы чужой боялся». Чужих вот не сильно испугали, а своих побили. Целые горы трупов. Теперь, услышав эту историю на ночной дороге, он полностью понимал этих местечковых учителей и их заботу о своих детях. Понятно, что любовь к детям, а не желание прислужить немцам стала причиной их противостояния партизанам. Но захотели ли это понять партизаны? Ослепленные своей целью, возможно подогретые командирским окриком, убили и тех, и других. Ведь все и доброе, и дурное спишет война[283].

Быков подводит своего главного героя к пониманию того, что в чем-то существенном две столкнувшиеся тоталитарные системы не слишком разнятся друг от друга. В этом отношении показательно, что Дашевский, бывший первый секретарь райкома партии, то есть человек номер один в районе при большевиках, при немцах возглавил главный полицейский участок[284]. Азевич не раз задумывается над тем фактом, что фашисты, партизаны, а перед ними большевики и созданные ими Советы — все они постоянно навязывали свою волю крестьянству.

Память постоянно возвращает героя Быкова к прошлому и дает предельно точную картину того, каким образом коллективизация сначала пропагандировалась в Беларуси, потом была насильно навязана населению и какие последствия провала этой не просто утопической, а криминальной идеи преследовали его земляков. Так, в начале кампании партия рассчитывала главным образом на силу собственного внушения. Пропагандисты и агитаторы типа Зарубы искренне пытались убедить крестьянство поменять свое исконное мировоззрение на мировоззрение пролетариата. Белорусские крестьяне, однако, не проявили интереса к этому чуждому для их менталитета призыву:

Егор уже знал, что Заруба происходил из потомственной семьи витебских рабочих. А тут сплошные жители села — бедняки и середняки. Ну как ему, рабочему, звать людей к колхозной жизни. Не понимают его деревенские. Почему — этого Егор понять не мог. Сколько их ни призывали к строительству лучшего, богатого колхозного житья — не шли на него, упирались, в колхозы организовывались с огромной неохотой, только под нажимом партийцев[285].

Вскоре после того, как первые попытки организовать колхозы потерпели крушение и идея стала заметно бледнеть, спасать ситуацию было призвано НКВД; роль этой организации — поддерживать новый порядок — не изменилась и после того, как процесс коллективизаций был худо-бедно властью закончен.

Один из самых душераздирающих эпизодов романа — экспроприация и уничтожение самодельных жерновов, самой важной «собственности» любой крестьянской семьи. Этот примитивный прибор, состоящий из двух гладко отесанных круглых камней, и оказался первой бессмысленной по жестокости жертвой коллективизации, поскольку хозяева положения постановили считать его обладателя прихвостнем буржуазии и врагом нового государства. Азевич был вынужден совершить этот акт вандализма даже в бедной хате своего отца. В его оправдание можно добавить, что эмоционально он так и не оправился от своего поступка:

В Апьхавицах они тоже побили немало круглых, новых еще, толстых и совсем старых, смеленных камней; снова над деревней слышались плач и проклятья. Некоторые женщины просили пощады, показывали на малых детей, которым надо есть, божились, что все сдали, что больше нет ни зернышка. «Ах, нет? — вызверился Дашевский. — Тогда чего ж рыдаете, если молоть нечего? Бей, Азевич!» И Азевич бил. Били милиционеры и хромой Войтюшонок[286].

Жернова забрали из всех домов, хозяева которых еще не вступили в колхозы. Власти также обложили дополнительными налогами тех, кто, как Азевич-старший, не спешил вступать в колхоз. Возвращаясь домой после одного из своих подвигов на ниве раскрестьянивания крестьян, Егор размышляет о том, что крестьяне неправы, обвиняя их, местные власти, во всех грехах коллективизации. Он уже на своем опыте знал, что от местных властей практически ничего не зависит:

Не местные власти виноваты в бессердечном отношении к крестьянству — все шло сверху. Вероятнее всего, с самого верха. А местные даже порой смягчали жесткие приказы и требования, что иногда для них же самих кончалось плохо. Наверное, именно из-за этого Зарубе и пришлось пострадать, ибо его доброта и человечность заменяли много чего и смягчали это новое отношение к крестьянину. Все ж таки он сам был из народа и, видно, не обладал необходимой жесткостью, которая требовалась по тем временам[287].

Азевич тоже помнил, как его отец пытался найти правду для крестьян. Как и многие люди его сословия до него, отец Егора искал ответа на проблемы крестьянства у правительства. Когда процесс коллективизации перешел во вторую, насильственную стадию, старший Азевич приехал в город к сыну посоветоваться, к кому бы обратиться за помощью. Егору было не до отца, в эти дни его должны были принимать в партию, поэтому он не особенно церемонился с политически незрелыми воззрениями родителя. А тот все уповал на традиции (народ в свое время думал, что чиновники скрывают от царя настоящее положение вещей), надеялся, что правду можно все-таки найти в Москве или даже в Минске. По его мнению, эти столичные, которые повыше их районного начальства, бесчинствующего на местах, все поймут, если только им правдиво объяснить, что происходит на самом деле. Иными словами, философия Азевича-старшего ничем не отличалась от традиционной крестьянской веры в доброго и справедливого царя-батюшку. Когда Егор пытается разубедить отца, тот после глубокого раздумья отвечает: «Значит, нет правды?… Уж коль наша, крестьянская правда пришла к концу, то никакая уже не начнется. Тогда всему конец. Кранты!»[288].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.