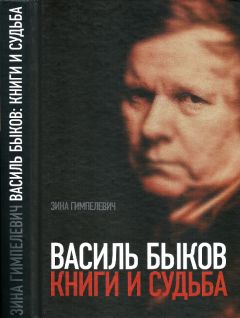

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Постепенно реализуя этот процесс, автор отставляет заключения на задний план, выводя на передний Азевича, который после тяжелых раздумий «самостоятельно» приходит к болезненным для себя откровениям. Большая часть вопросов, казавшихся в начале романа риторическими (и среди них — вечное быковское «за что?»), к концу «Стужи» находят ответ во внутренних монологах Егора Азевича.

Композиция романа продумана до чрезвычайной точности. Один из важнейших и безотказно действующих приемов — ретроспективная вспышка памяти главного героя, скрепленная голосом повествователя и его комментариями. Это может быть эпизод разной длины — от абзаца до нескольких страниц. Эти вспышки возникают в памяти Азевича не в хронологическом порядке. Однако у читателя не возникает ни малейшего сомнения в том, когда и что происходит. Все события и сцены прозрачно-визуальны: перед читателем словно прокручивается фильм, снятый прекрасным оператором. Причем камера — вот оно, мастерство! — в самый напряженный момент вдруг переводится на что-то другое, например на природу. Восприятие читателя получает необходимую разрядку — чтобы потом с новой силой сосредоточиться на герое и на событиях романа. Мастерство писателя проявляется и в линейных, а посему едва заметных переходах между эпизодами «Стужи». Композиция романа выстроена таким образом, что кажется, словно любой момент прошлого естественным образом принадлежит настоящему.

Как мы уже не раз отмечали, природа играет важнейшую роль во всех без исключения произведениях Василя Быкова. Как правило, она выполняет два типа функций. Если действие происходит на поле брани вне Беларуси, герои Быкова с нежностью вспоминают красоту и прелести родной природы. В таких случаях она выполняет умиротворяющую роль, часто являясь в форме приятного сна, радостной приметы или хорошего предчувствия. Как правило, это происходит или накануне смертельного боя, или в короткую передышку между тяжестями солдатских будней. Совершенно другая, более разносторонняя функция родной природы проявляется, когда действие происходит на территории Беларуси. В этих случаях природа может быть как прекрасной, гармоничной и дружелюбной по отношению к героям, так и жесткой, беспощадной, а порой и убийственной. Интересно отметить, что в большинстве работ Быкова более позднего периода (исключение — «Круглянский мост», 1969) присутствует постоянная тема или мотив недружелюбной природы. Так, во многих работах 1980-х, среди которых «Знак беды» (1984), «Обелиск» (1986), «Облава» (1989), как и в произведениях 1990–2000-х годов (имеется в виду послечернобыльское время), природа воздействует на личную судьбу человека исключительно в негативном плане. Быков словно насылает на своих героев ангелов гнева из Ветхого Завета, не щадящих ни праведных, ни грешных. По древнему верованию, которое перешло в белорусский фольклор, Господь создал и посылает на землю сонмища этих созданий в отмщение за надругательство над природой и за человеческие грехи.

Художественная интуиция Быкова привела его к вопросу об экологии задолго до того, как эта тема стала модной. Страдания окружающей среды во время военных действий никогда не были по-настоящему изучены (работы по Хиросиме и Нагасаки до сих пор частично засекречены) и доведены до общего сведения. Народное сознание, однако, зафиксировало изменение экологии в фольклоре. Расскажу здесь только одну историю. Доктор музыковедения Мария Полина Сурвилла в пору написания своей докторской диссертации в начале 1990-х поехала в экспедицию на Белостокщину, где собрала массу интереснейшего материала[270]. Например, спросила у старых белорусок, почему в их песнях присутствует так много русалок. Ответ был: «Да потому, что их много было у нас в реках и озерах до войны. Они добрые были, плавали, играли с нами, никогда не обижали нас, детей. А после войны обиделись за кровь, пролитую на нашей земле, за пораненную землю, да мало ли было за что…» Вот так же, иносказательно, звучал и ответ Быкова на вопрос его героев: «За что?»

Слово «стужа», которым Быков назвал свой роман, несет тройной метафорический смысл: это состояние природы, человека и социальных условий Беларуси. Холод стужи пронизывает почти каждый эпизод романа Быкова. Азевичу, например, почти всегда зябко, и он, за редкими исключениями, постоянно страдает от холода, начиная с того момента, когда его забрала на службу новая советская власть. Этими редкими исключениями являются эпизоды, в которых к нему приходит любовь. В жизни Егора Азевича это случалось трижды. Два раза чувство было взаимным, и лишь однажды его скоротечная любовь прошла без отклика. Холод отступал лишь в первых двух случаях.

Его первой любовью была Насточка (Настенька), девушка из соседней деревни, где преобладали белорусы-католики (семья Азевича была православной). Вначале безмятежные и поэтические отношения Насточки и Егора описываются в стиле, напоминающем лирическую манеру Максима Богдановича[271]. Пронизывающий душу и тело холод вновь подбирается к Егору лишь тогда, когда тот, разлюбив Насточку, вступает в сложные и страстные отношения с Полиной: успешной, деловой, пробивной и высоко стоящей на служебной лестнице молодой коммунисткой. Полина легко вступает в интимные отношения с Егором, но прекращает их сразу после того, как выманивает у него документ, порочащий его непосредственного начальника — Зарубу. Наивному и морально уничтоженному, опустошенному предательством Полины Егору очень трудно смириться с потерей любимой женщины. Так, возвращаясь домой после типичного бандитского налета на крестьян района, называемого большевиками «внедрением коллективизации в массы», Егор Азевич изнывает и мучается по поводу погубленного им с Полиной Зарубы и одновременно из-за потерянной для него молодой женщины.

…Азевич долго не мог избавиться от чувства, что в районе сильно не хватает Зарубы. Не столько его работы или хлопот, сколько его естественного присутствия на своем месте, в исполнительном комитете, с его спокойным, рассуждающим характером. Очень худо становилось от мысли, что он — враг, хоть и слабо в это верилось, однако… Разве мало вокруг дурных людей, вредителей и шпионов? Может, как-то его обманули, воспользовались его добротой и затянули в свой вредительский лагерь? Вероятно, затянуть его было несложно — такой доверчивый и славный был этот человек. Очень жаль его было Азевичу, и точил молчаливый укор себе самому, что и он каким-то образом явился причиной гибели Зарубы. Пусть не сам, не по своей воле, считай, по принуждению. Полина!.. Вот кто был его наибольшей болью и загадкой, возможно на всю его оставшуюся жизнь. Каким человеком она была? Что это была за женщина? Почему она заинтересовалась им, доверчивым деревенским простаком?[272]

К тому времени, когда к Егору пришла его третья и самая сильная любовь, он достаточно вырос и пообтерся как в личной жизни, так и в своей карьере, чтобы самому ответить на когда-то мучившие его вопросы — «за что» и «почему» Полина так поступила и с ним, и с его любимым начальником. Молодая коммунистка завербовала Егора в НКВД так же, как когда-то завербовали ее саму. Заруба же в свое время отказался сотрудничать с органами, вот она его и погубила руками молодого и неопытного Азевича. Сотрудничая с НКВД, новое поколение советских карьеристов и бюрократов пыталось убить сразу двух зайцев. Во-первых, предавая других, спасти собственную шкуру (иногда ненадолго). Во-вторых, открыть себе «путь наверх», поскольку всем было известно, что органы поддерживают своих. Хотя — и Быков это показывает очень тонко — за всем этим стоял обычный человеческий страх.

Страх перед государственной машиной и ее карательными органами начал изводить Азевича с первых же этапов его карьеры, особенно в ту пору, когда его совесть еще не впала в летаргический сон. Видимо, этот страх, сопутствующий его продвижению по карьерной лестнице, и явился в том метафорическом образе холода, который он постоянно ощущал. Так, читатель убеждается, что страх (как и холод) временно отступил от Азевича, когда он полюбил Анелю. Эта третья, самая сильная любовь на время принесла ему чувство безмятежности и счастья и, может быть, давала ему последний шанс на спасение его бедной грешной души.

Для Азевича наступила новая пора печально-радостных хлопот. Где бы он ни находился во время рабочего дня, с наступлением вечера он летел к соседям, и они с Анелей шли на реку или в народный дом, если там происходило что-то интересное, а то и просто сидели на лавочке под стеной около ее пионов. Анеля оказалась разумной, разговорчивой девушкой. Она прочитала немало книг и увлеклась целью пересказать их все Егору, который, конечно, не читал из них и десятой части[273].

Он ведь на самом деле хотел предложить Анеле руку и сердце. Но что-то, о чем ему не хочется думать, сдерживало его. Что же именно? Об этом, естественно, мы узнаем не от него, а из уст Анели, поведавшей свою «неудачную» биографию. Дело в том, что по матери она — дворянка, а отец, хоть и из «простых», выучившийся на медные гроши бедняк, не отказался от жены из-за ее «невыгодного» происхождения. Такие семьи назывались в народе «лишенцами», так как их лишили многих социальных прав, в том числе возможности для их детей получить высшее образование. И, разумеется, отец Анели, как и все люди его положения, не только находился под постоянным наблюдением НКВД, но и был в числе первых кандидатов на арест, когда этой организации придет время в очередной раз отчитываться в «неустанной» и «успешной» работе по выявлению врагов системы. Любая неудача, как, например, невыполнение плана предприятия, немедленно ставила этих несчастных под удар. Ясно же — саботажники!.. Вот и отец Анели, в прошлом математик, преподаватель известной петербургской гимназии, которому не позволяли работать по специальности из-за происхождения жены, устроился бухгалтером на завод. Там-то его и арестовали, пришив саботаж. Узнав о его аресте, перепуганный Азевич немедленно отвернулся от его дочери. Со временем тот же страх помог ему забыть возлюбленную: «Очень неприятно ему было вспоминать свои хождения к бухгалтеру Сведерскому, оказавшемуся злоумышленником на льнозаводе, хотя сердце по его дочери Анеле еще долго болело. Однако пришло время, когда и отболело»[274].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.