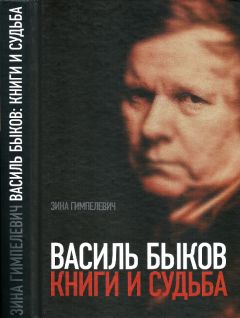

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Страх перед государственной машиной и ее карательными органами начал изводить Азевича с первых же этапов его карьеры, особенно в ту пору, когда его совесть еще не впала в летаргический сон. Видимо, этот страх, сопутствующий его продвижению по карьерной лестнице, и явился в том метафорическом образе холода, который он постоянно ощущал. Так, читатель убеждается, что страх (как и холод) временно отступил от Азевича, когда он полюбил Анелю. Эта третья, самая сильная любовь на время принесла ему чувство безмятежности и счастья и, может быть, давала ему последний шанс на спасение его бедной грешной души.

Для Азевича наступила новая пора печально-радостных хлопот. Где бы он ни находился во время рабочего дня, с наступлением вечера он летел к соседям, и они с Анелей шли на реку или в народный дом, если там происходило что-то интересное, а то и просто сидели на лавочке под стеной около ее пионов. Анеля оказалась разумной, разговорчивой девушкой. Она прочитала немало книг и увлеклась целью пересказать их все Егору, который, конечно, не читал из них и десятой части[273].

Он ведь на самом деле хотел предложить Анеле руку и сердце. Но что-то, о чем ему не хочется думать, сдерживало его. Что же именно? Об этом, естественно, мы узнаем не от него, а из уст Анели, поведавшей свою «неудачную» биографию. Дело в том, что по матери она — дворянка, а отец, хоть и из «простых», выучившийся на медные гроши бедняк, не отказался от жены из-за ее «невыгодного» происхождения. Такие семьи назывались в народе «лишенцами», так как их лишили многих социальных прав, в том числе возможности для их детей получить высшее образование. И, разумеется, отец Анели, как и все люди его положения, не только находился под постоянным наблюдением НКВД, но и был в числе первых кандидатов на арест, когда этой организации придет время в очередной раз отчитываться в «неустанной» и «успешной» работе по выявлению врагов системы. Любая неудача, как, например, невыполнение плана предприятия, немедленно ставила этих несчастных под удар. Ясно же — саботажники!.. Вот и отец Анели, в прошлом математик, преподаватель известной петербургской гимназии, которому не позволяли работать по специальности из-за происхождения жены, устроился бухгалтером на завод. Там-то его и арестовали, пришив саботаж. Узнав о его аресте, перепуганный Азевич немедленно отвернулся от его дочери. Со временем тот же страх помог ему забыть возлюбленную: «Очень неприятно ему было вспоминать свои хождения к бухгалтеру Сведерскому, оказавшемуся злоумышленником на льнозаводе, хотя сердце по его дочери Анеле еще долго болело. Однако пришло время, когда и отболело»[274].

«Страх» — под этим названием Анатолий Рыбаков объединил вторую и третью части своего романа-эпопеи «Дети Арбата», первоначально названные «Тридцать пятый и другие годы». Практически все работы Василя Быкова можно было бы объединить под тем же названием, поскольку страх является пружиной множества действий его персонажей, подчас превращаясь едва ли не в основной мотив, а то и главную тему произведения. При этом писатель умеет изобразить состояние страха так впечатляюще и психологически тонко, что оно как бы перестает быть собственно состоянием психики человека, делается его шестым чувством, подминающим под себя остальные пять: слух, зрение, вкус и даже осязание и обоняние. И, что самое интересное, — во всем этом не обнаруживается ни малейшего пережима.

В рассказе «Полководец» Быков детально разбирает философию насаждаемого советскими властителями страха на примере действий ведущего военачальника, действующего по хорошо опробованному рецепту: «На ошеломленных, охваченных страхом людей можно было воздействовать только еще более сильным страхом из всех его видов, имеющихся в распоряжении начальника»[275]. Это — в военное время. Но и в мирное было ничуть не иначе.

Страх как государственная политика. И его порождение — повальное доносительство. Этой и по сей день болезненной теме отдал дань не только Василь Быков. Можно вспомнить, например, и другого великого исследователя феномена страха в условиях сталинского тоталитаризма — Василия Гроссмана[276]. Размышляя о том, как и почему возникла целая армия стукачей, Гроссман даже прибег к типологизации «иуд» — в повести «Все течет» разделил их на четыре основных типа[277]. И Гроссман, и Быков постоянно исследуют и анализируют реакцию на страх, а также его роль в формировании судеб информаторов-стукачей. Показательно, что у Быкова такие люди, как Азевич, оказываются первыми жертвами собственного предательства: оно с фатальной необратимостью разъедает их совесть и душу.

Однако Быков — и в этом его большая заслуга — изобразил не только бессильный, десятилетиями сидевший в простых людях страх перед тоталитарной властью. В «Стуже» он одним из первых запечатлел и «обратный страх» — фобию коммунистов по отношению к притесняемым ими крестьянам во время и после коллективизации. Бумеранг страха вернулся взаимной подозрительностью не только между крестьянами и коммунистами, но и в среде самих коммунистов. Азевич помнит, что, как только в его партизанском отряде начались боевые действия, там нашлось три изменника-коммуниста, бывших на хорошем счету у своих до войны. Поэтому он не ждет ничего хорошего от пострадавших при Советской власти крестьян, вспоминая, как два брата-активиста перебежали к немцам и спокойно пошли служить в полицию:

Люди на удивление оказались разные. Кто б мог подумать! Когда собирали группу, все казались такими патриотами: большевики, свои, знакомые, без всякого сомнения готовые на все — на жизнь и на смерть ради победы. Но вот как их настигла беда у Мокринского болота и окружили их немецкие жандармы, а они каким-то чудом все же прорвались — от братьев Фесяков не осталось и следа в отряде[278].

Дурные предчувствия Азевича постепенно сбываются. Вскоре после предательства бывшего солдата Красной армии, который собирался сдать Азевича немцам вместе с его семьей, старый приятель Азевича Войтюшонок, сам бывший коммунист и советский мелкий бюрократ, отказывается приютить его. Почему? История Войтюшонка настолько же ужасна для того времени, насколько типична. Увидев вопиющий экономический провал коллективизации, большевистские начальники занялись поиском «виновных». НКВД старалось не подкачать — не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве обнаружились свои «саботажники» и «вредители». Несмотря на то что Войтюшонок был активным коммунистом, преданным идеалам партии, его арестовали и подвергли физическим пыткам. Освободили его, только вырвав согласие на сотрудничество с органами. Уже беспартийный, он отправился в родную деревню работать школьным учителем и, конечно, исправно выполнял принятые в НКВД обязанности. Когда же пришли немцы, он с удовольствием вернулся к полузабытому крестьянскому труду.

Замерзший, голодный, на грани физического истощения, в одиночестве блуждающий по холодным лесам, возможно, уже глядящий смерти в глаза, Азевич очень много передумал о прошлом. И многое в нем подверг переоценке. В первую очередь — свои личные действия во время коллективизации. Свои — и «своих». Таких, как тот же Войтюшонок. И пришел к выводу, что они оба с Войтюшонком заслужили свою участь потому, что не только сами не страдали с земляками во время коллективизации, а способствовали притеснению и мучению крестьян. Неважно, что зачастую не по своей воле: и бессловесная покорность большевистскому начальству, и трусость — это было свое, личное… Так Быков снова и снова подводит читателя к вопросу о роли страха в поступках своих героев и о границе, где кончается «общий» страх и начинается личная ответственность за содеянное.

Во время очередной вспышки прозрения Азевич вспоминает свое знакомство с Дорошко, местным учителем, которому Советы наклеили кличку «нацдем» (или еще проще — «националист»), разновидность «саботажника», но не в индустрии, а в культуре[279]. Местные власти обвинили Дорошко в национализме за то, что он ставил белорусские пьесы и способствовал обучению детей на белорусском языке. Для «исправления» Дорошко направили разнорабочим на лесообрабатывающее предприятие, где Азевич был секретарем комсомольской организации. Партия поручила Азевичу идеологическое перевоспитание Дорошко. Загвоздка состояла в том, что по уровню образования перевоспитуемый далеко превосходил перевоспитателя. Довольно скоро Азевич осознал, что это не Дорошко, а ему необходимо поработать над своими знаниями и таким образом перевоспитаться:

«Может и так», — подумал Азевич. Спорить он с Дорошко не мог, понимая, что тот не только в области науки, но и в политической грамоте был много сильнее его. Понятно, человек закончил педтехникум, не то что Азевич… Правда, Азевич прошел серьезную практическую подготовку, имел опыт комсомольской работы и теперь принадлежал к рабочему классу — авангарду социалистической революции. Может, это не меньше, чем педтехникум. Тем более что Дорошко — нацдем. Но все же… Большой уверенности в своей правоте у Азевича не было, он чувствовал только одно: в знаниях этот человек был много сильнее его[280].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.