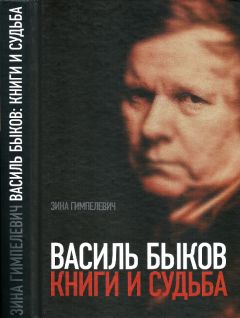

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Образ Сахно (как и образ Горбатюка, который, впрочем, самостоятельного интереса не представляет — это чересчур уж зеркально точное отражение Сахно, в сущности, его абсолютный «двойник», такое полное совпадение, диктуемое полемическими задачами, делает образ плоским, художественно малокровным) вызвал в печати самую резкую критику. И немало замечаний тут попадало в цель. Справедливо говорилось о схематичности образа Сахно, о том, что автору порой изменяет чувство художественной меры, он все время бьет в одну и ту же точку, о том, что Сахно приобретает черты романтического злодея, а это плохо вяжется с общим строем повести[219].

Лазарев также приводит как положительное, так, одновременно, и достаточно критическое мнение А. Бочарова, показывая неудовлетворенность критика все тем же героем романа — капитаном органов госбезопасности Сахно. Однако следующее заявление критика выделяет его главное и положительное отношение: «Но, говоря о недостатках этого образа, не преуменьшая их, не стоит все же забывать, что явление он отражает реальное и серьезное»[220]. И на этом критик остановился. Несмотря на то что у Лазарева достало мужества подойти к этому «реальному и серьезному явлению» в 1979 году, он, так же как и другие критики, не назвал его прямо и, несмотря на сравнительно либеральные времена, не переступил негласной черты и не сказал о том, что Сахно — типичный представитель поработительных органов государственной безопасности. Ничего всерьез не отмечено критикой советского и постсоветского периодов о доведенной до автоматизма и слаженной машине страха, являющейся средством и методом порабощения властью населения огромной страны. Этот страх перед органами госбезопасности (правящий Беларусью и сегодня) и другие его разновидности, усиленные кошмаром кровавых побоищ войны, — явление, с трудом поддающееся описанию. Тем не менее тема страха в разных его ипостасях звучит даже в самых ранних произведениях Василя Быкова. Думается, сконцентрировав в «Мертвым не больно» внимание на этой опасной теме, писателю пришлось переступить порог естественного личного страха перед «органами» тех лет. Ведь хрущевская «оттепель» уже пришла к концу, и не было в огромной империи людей, кто бы до конца вычеркнул из памяти репрессии предыдущих лет. Некоторые откровенно скучали по прошлому, а большинство просто продолжало болеть животным страхом.

Быть может, активное преодоление этого страха и явилось причиной некоторой как бы художественной неполноценности образа капитана госбезопасности? Это предположение подкрепляется по крайней мере двумя соображениями. Первое основано на том, что все остальные герои изображены мастерски, что признают и «белые» и «черные» советские литературоведы. Интересно отметить, что даже недружелюбные критики отмечают полнокровность образа Энгеля, чуть не ставя его в пример самому же Быкову — вот, дескать, может же, если хочет!.. Энгель — пленный немец, на гражданке служивший учителем, он хорошо относится к пленившим его, охотно и с удовольствием помогает раненым, многие из которых бесчеловечно третируют его как врага. Этот эпизодический характер действительно прекрасно и достоверно прописан. Энгель не раз был обязан жизнью Василевичу (главному антагонисту Сахно в романе), покровительствовавшему немецкому военнопленному. Правда, критики редко останавливаются на факте, что Энгель, когда ситуация изменилась и главные герои романа попали в плен, по приказу своего командира расстрелял младшего лейтенанта Василевича. После расстрела случайно выживший Василевич больше никогда не видел Сахно. Сахно, примазавшегося к немцам, но издевавшегося над ним в советском плену, Энгель, возможно, сам пристрелил бы с удовольствием, но он получил приказ убить своего покровителя, и его рука не дрогнула. Выстрелы Энгеля сделали лейтенанта, чудом оставшегося в живых, инвалидом. Очевидно, что мастерские выстрелы добродушного немца явились следствием того же страха, перед своими карательными органами, который внушали советским солдатам люди типа Сахно. И Бочаров, и Лазарев в один голос признают, что «такой сложности и глубины образа немецкого солдата (как Энгель. — ЗГ) наша литература еще не знала…»[221]. После подобных утверждений тем более трудно предположить, что писатель, коль уж он так ловко управляется с образами «чужих» немцев, не способен справиться с образом «своего» особиста. Тем более, что особистов Быков за свою долгую военную службу повидал немало. Поэтому думается, что Сахно показан нам именно таким, как автор его задумал — паразитирующей глыбой-роботом: одноплановой, примитивной, мощной, бездушной, бесчувственной и автоматизированной, выполняющей функции, на которые его запрограммировали те, кому он служит.

Второе соображение состоит в том, что Сахно показан как явление вполне типичное и что Быков не предполагал «оживлять» этот персонаж, рисуя его по-человечески сложным. Сахно прост и примитивен — эта страшная простота входила в условия задачи. К тому же особиста мы видим глазами Василевича — наивного и славного деревенского парня, новоиспеченного лейтенанта. Для него Сахно — опасное, бездуховное и бездушное орудие малопонятных ему органов госбезопасности, иными словами — чужой. Именно таким, чужим среди своих и своим среди чужих изображен, как нам кажется, по задумке автора его столь спорный персонаж Сахно.

Имеет смысл прислушаться и к словам Лазарева, когда он вспоминает признание Быкова о том, что «Мертвым не больно» — самое автобиографичное его произведение. Это признание соотносится с моим личным опытом: когда много лет назад, еще в начале нашего знакомства, я спросила Быкова, почему он еще не написал автобиографии, последовал мгновенный ответ: «Вся моя биография — в моих книгах»[222]. Действительно, на протяжении всего своего литературного пути (за исключением последних лет жизни, когда Быков переключился на жанр притчи) он писал продолжение одной и той же книги. В главном герое этой книги (правда, в разных ипостасях и в отличавшихся по времени и пространству обстоятельствах) нетрудно узнать человека, которого писатель знал лучше других, — его самого. Но это — общий план, а мы, литературоведы, обучены читать между строк не только произведения, но и заявления, утверждения их авторов. Поэтому, приступая к вопросу, в каком персонаже Быкова больше от него самого, а в каком меньше, мы наталкиваемся на преграду художественного замысла автора, которым защищен его герой. Возьмем, к примеру, два наиболее часто встречающихся имени в произведениях Быкова — Василь и Владимир (Володька). Кто же из них более Василь Владимирович — Василь Глечик из «Журавлиного крика» или Василевич из «Мертвым не больно»? Разумным кажется следующий подход: оставляя законную долю автору на художественную тайну, мы можем предположить, что оба героя — в одинаковой степени Быковы, но первый, Глечик, — начального периода войны, а Василевич — последнего и послевоенного времени. Послушаем Лазарева, который отдает предпочтение Василевичу: «У Быкова, пожалуй, нет другого такого произведения, где расстояние между автором и героем-повествователем было бы столь коротким, порой оно совершенно сходит на нет»[223], — и позволим себе лишь частично согласиться с мнением критика.

Сложный и необычный для славянской литературы жанр «романа внутри романа» выстроен на двухчастевом, но прочно сшитом воедино сюжете. Так, «первый» роман представляет собой мирное время и окольцовывает «второй» — время военное. События первого начинаются спустя двадцать лет после войны, когда читатель встречает ветерана войны, младшего лейтенанта Леонида Василевича в праздничном Минске, отмечающем День Победы. Василевич — инвалид с больным сердцем, потерявший на войне ногу; плохого качества протезы постоянно смущают его своим жалким скрипом.

«Второй» роман, или вторая часть сюжета, начинается с третьей главы и приводит читателя в военный 1944-й; вроде бы успешный для СССР и союзников, этот год был отмечен ужасными людскими потерями с обеих сторон. Тремя главами спустя читатель опять из «прошлого» возвращен в «настоящее». Оба сюжета — мирный и военный — собраны в основном в блоки, но тоже далеко не всегда. Порой автор неожиданно быстро меняет время и место происходящего, а так как повествование ведется от первого лица, то главный повествователь, Василевич, иногда «умудряется» находиться в двух мирах одновременно — прошлого и настоящего. Тем не менее в обоих мирах характер Василевича порой показан в замкнутой традиции положительного героя Аристотеля, и в этом отношении ему редко присущи современные сложности и нюансы. Однако относиться к образу Василевича или его антипода Сахно как к простым воплощениям положительного/отрицательного — значит недопустимо упрощать явления, которые они представляют, их время и того, кто воспроизвел его. Ведь и читатели, и переводчики сегодня все еще находят роман Быкова интересным и захватывающим произведением, а его образы — важными и достоверными. В то же время мы должны, конечно, согласиться с тем, что роман, будучи написанным в пору становления писательского мастерства, не лишен некоторых шероховатостей. Сюжет его, однако, увлекает читателя с первых же страниц.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.