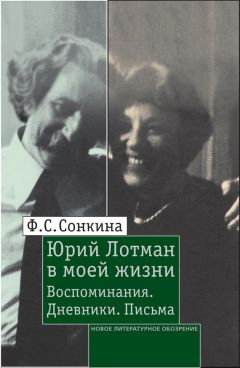

Фаина Сонкина - Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

Личность выдающегося филолога, литературоведа, культуролога Ю.М. Лотмана (1922–1993), одного из основателей знаменитой Тартуской школы, его жизнь и творчество сегодня вызывают особый интерес исследователей. Именно поэтому М.В. Сонкина решилась на публикацию не только воспоминаний своей матери Ф.С. Сонкиной, но также ее дневников и переписки с Лотманом, представляющей живой взволнованный разговор двух любящих людей. Знакомые со студенческих лет, Ю.М. Лотман и Ф.С. Сонкина сблизились спустя два десятилетия и с тех пор их отношения играли огромную роль в жизни каждого. В отличие от писем многих известных корреспондентов-коллег Лотмана, их переписка почти не затрагивает научных проблем, она обращена к жизни частной, бытовой, душевной, освещая как внутренний мир Юрия Михайловича, так и характер женщины, которую он любил долгие годы. Как сказал сам Лотман, «история проходит через дом человека, через его частную жизнь». В этом смысле переписка Лотмана и Сонкиной войдет в русскую культуру не только как яркое свидетельство чувства, редкого по накалу и высоте, но и как свидетельство эпохи.

Но несмотря ни на что Ю.М. был патриотом – в самом высоком смысле этого слова – страны, в которой родился и за которую воевал. Он гордился своей работой, коллегами, следил за их ростом (достаточно вспомнить, как он переживал, что остановился в своем научном движении И. Чернов, один из любимых его учеников).

Писал мне в 1991 году, что сделал доклад «по-нашему, потартуски». И конечно, ему хотелось успеть, успеть как можно больше. Оттого так тяжело воспринимались препоны, которые перед ним постоянно ставили.

Когда в 1975 году было принято решение о сокращении наполовину объема «Семиотик», Ю.М. чувствовал себя так, словно «режут его живое тело». Битвы за каждый том «Семиотик» продолжались до конца жизни Ю.М. В историю с запрещением «Семиотики» № 13, по просьбе Ю.М., пришлось не в первый раз вмешаться и мне. Том послали в Москву, в Комитет по печати, в отдел ведомственных изданий, которым заведовал некто В. Власов, добрый знакомый В.С. Агриколянского, нашего сотрудника. В Тарту Ю. сказали, что сборник задерживают в Москве; Власов же на наши хлопоты отвечал, что его отдел просил ТГУ вообще не присылать этих сборников на рецензию в Москву, а решать самим, выпускать том или нет. Мы, мол, им уже сказали, а эстонцы все равно присылают.

С одной стороны, это была типичная для советской власти бюрократия, но с другой – испытанный способ круговой поруки, когда перед тобой безликая стена и виновных нет. По той же схеме отказывали Ю.М в поездках за границу: мотивировали их чаще всего так называемой задержкой документов в Москве. В 1979 году Ю.М. сражался за «Письма русского путешественника» Карамзина с ученым секретарем «Памятников» Гришуниным[104]. После «боя» он приехал ко мне совершенно больной. Тотчас свалился и спал. Когда пришел в себя, рассказал мне, как все было. Оказалось, Гришунин, ничего в Карамзине не понимавший, его поучал, как нужно писать о «Письмах русского путешественника». «А как же наши школьники, ведь им будет трудно читать письма Карамзина? Нужно доходчиво писать», – внушал Гришунин (словно издание готовилось для школьников). Ю.М. отвечал ученому секретарю, что уже тридцать лет занимается Карамзиным, и за все тридцать лет ни одной работы Гришунина о Карамзине не встречал.

1980 годом датируются битвы за выпуск биографии Пушкина. Крундышев, редактор ленинградского отделения издательства «Просвещение», донимал Ю.М. бесконечными поправками и вопросами. Видимо, хотел показать свою осведомленность, не ударить в грязь лицом. Дело дошло до того, что Ю.М. готов был забрать у него рукопись.

Все это подтачивало если не моральные, то физические силы Ю.М. А как важны для творчества физические силы, он прекрасно понимал. Как-то заметил, что Окуджава потому не смог, как хотел бы, закончить роман «Путешествие дилетантов», что сил не хватило. Считал, что Гоголю не хватило «веселья», чтобы завершить «Мертвые души».

От постоянной усталости Юра мечтал о том, что, состарившись, не будет больше сидеть в библиотеках, а сделается бродягой и станет странствовать по свету.

22

В 1978 году Ю.М. полагал, что жить ему осталось шестьвосемь лет. Но несмотря на такую пессимистическую оценку собственной судьбы, несмотря на атмосферу гонений и травли, он считал своим долгом подбадривать других, не показывать им, что сам испытывает. Он должен «будить» их, прибавлял он, вспоминая образ героя повести Владимова «Три минуты молчания». В повести есть сцена, когда корабль тонет, а матросы от нечеловеческой усталости засыпают. Так случается в самые трагические минуты. Тут появляется некто (в повести он назван нецензурным именем), кто всех будит, спасая тем самым им жизни. Вот такой видел Ю.М. свою роль в жизни.

В 1979 году готовился в Москве к выходу том «Литературного наследства», посвященный А. Блоку. Зара приехала в Москву вместе с Ю. хлопотать о томе, редактором которого она, кажется, была. Палиевский[105] выбросил, после рецензии Тимофеева[106], Юрину статью о «Двенадцати» Блока. В рецензии Тимофеев писал, что статья интересная, но годится больше для сборников типа «Контекст», которые тогда выпускал Институт мировой литературы, а не для юбилейного тома. Такою ценой в сборнике осталась бы статья И. Правдиной[107] и другие. Зара готова была даже снять и некоторые свои материалы ради Юриной статьи (как она благородно не раз это делала в их Тартуских трудах). А Зильберштейн[108] уговаривал ее не делать этого, мол, бесполезно. И добавлял в качестве «утешения»: «Даже если целый том не выйдет, тоже никто не заметит». Его реплики очень верно обрисовывают ситуацию, которая, как в зеркале, отражает реальность жизни крупных ученых: постоянные битвы с ветряными мельницами.

Кто приводил их в движение? Зачем, кому это было надо?

В январе 1980 года я получила от Ю.М. лаконичное, но трагическое письмо[109]; он сообщил, что вынужден уйти на другую кафедру. Отняли то, что создавал своими руками тридцать лет. В 58 лет надо было все начинать сначала. «Даже весело!» – печально заключал он. С той же легкостью, с какой его отставили от заведования кафедрой несколькими годами раньше, «чтобы ему, ученому, можно было сосредоточиться на научной работе», – теперь громили это его детище – созданную им кафедру[110]. Настали, как рассказывал он мне, приехав в марте этого года в Москву, ждановские времена: рылись на кафедре в рабочем столе у Зары в ее отсутствие и выяснили, что в ее личном плане вычеркнут Шолохов, а вместо него вписан Мандельштам. Это и подтолкнуло решение комиссии о переводе Ю.М. и Л. Вольперт[111] на другую кафедру. Бедный Ю.М.! Как неприятно ему было говорить об этом. «Если бы не девочки, не Лешка, не ты, ничего не держало бы меня на этой земле», – сказал он мне тогда. Даже работа не волновала его, как прежде: силы уходили. Бесполезно было и спрашивать, как помочь ему; я знала, что ничего не могу, а все же спрашивала. Ответ его был неизменен: «Ты – будь». Это и был наш мир, тот мир, «где жили мы с тобою»…[112]

К счастью, характер у Юры был такой, что он умел забываться и, несмотря на все неприятности, – радоваться. Так было на нашей университетской встрече летом того же 1980 года, где он, по его выражению, «гусарил», будто жизнь вокруг была сплошным праздником. Так же радовался он, когда его провожали аплодисментами учителя в Таллине. Его лекция в Учительском институте была о том, как преподавать литературу в школе так, чтобы ученикам не было скучно. Оказалось, что в Таллине работает много его учеников, и это подняло его дух; какое-то время ему казалось, что интерес студентов к серьезной науке падает: им легче было написать в две недели диплом по методике, чем долго и напряженно работать[113]. Юра любил лекции, любил быть Учителем и продолжал учить, пока силы позволяли, до конца. Лекции были его воздухом, его отдыхом, его жизнью.

Непросто складывались отношения у меня в доме. Чувство вины перед мужем угнетало меня, а положение было безвыходным. Если бы я даже решила расстаться с мужем вопреки его желанию, это наложило бы на Ю. определенные обязательства, чего допустить я тоже никак не могла. Следовательно, все шло по-старому. Но на такую жизнь уходили мои физические и душевные силы. Я начала болеть. Определили полное истощение нервной системы, что, как известно, трудно поддается лечению.

После каждого визита Юры в Москву я, как правило, болела больше двух недель, не могла работать. Начались больницы, но сроки, когда я себя чувствовала прилично, все сокращались, через короткое время после лечения я опять теряла силы, и все начиналось сначала: высокое давление, бессонницы, мигрени. На время Юриных приездов я изо всех сил старалась быть «прежней», то есть бодрой, готовой ездить с ним по его делам, встречаться, когда ему удобно, и т. д. При этом вести дом (что всегда входило в мои обязанности) так, словно ничего не происходит. Главное, надо было дать Ю. тот покой и отдых, ту тишину, ту теплоту, которые ему были так необходимы.

Юра видел, что я сдаю все больше и больше. Понимая причины, сокрушался ужасно, что ничего не может поделать. Говорил, что он трус, что испортил мне жизнь, что вот мне бы «любить Андрея Дмитриевича»[114], а не его. Я же ни минуты не считала и не считаю, что он испортил мне жизнь; напротив, безмерно ее украсил.

Об этом я постоянно твердила ему.

И все же после его отъезда я опять в буквальном смысле валилась с ног и доходила до того, что желала, чтобы он разлюбил меня, чтобы я осталась одна. Иной раз мне казалось, что, верно, сама разлюбила, если так ужасно, безнадежно устаю. Проходили эти состояния только тогда, когда нам удавалось хоть несколько дней побыть вдвоем – в Кемери ли, в Ленинграде ли, или, редко, в Москве. Так мы и жили, по мере сил «держа» друг друга.

И вдруг все резко изменилось. В июне 1981 года свалился с тяжелым инсультом мой муж. Он занимался вольной борьбой, и во время тренировки была зажата артерия на шее, что привело к инсульту.

Две недели он был без сознания, и врачи считали, что не выживет. В это критическое время Юра приехал из Ленинграда мне помочь: две недели жил у меня, каждый день ходил со мной в больницу, покупал продукты для больного, утешал, как только мог и умел. В это время у меня жила и дочь, оставив на мужа пятимесячного младшего сына. Уехав же, Юра часто писал письма, очень меня поддерживающие. И какие только аргументы ни находил, чтобы обнадежить, убедить, что все как-нибудь образуется. Чтобы был понятен ход событий, нужно сказать несколько слов об обычных советских – непривилегированных – больницах восьмидесятых годов. Врачи попадались и знающие, и хорошие специалисты, но без тщательного ухода, одними лекарствами, они мало что могли сделать для спасения жизни после обширного инсульта. А ухода как раз и не было. В отделении для парализованных не только не имелось никаких приспособлений, чтобы переворачивать тяжело больных для предупреждения пролежней, но не было даже инвалидных кресел, не было лифта. Пациенты лежали в полной неподвижности, а те, кто начинал понемногу шевелиться, всей тяжестью парализованных тел висли на родственниках. Никто не менял мокрых простыней, да простыней и не хватало, я приносила из дому свои, рвала на полосы, чтобы делать из них пеленки. Помню отчетливо такую картину: в палату няньки вносят тарелки со щами, ставят на грудь каждого больного и уходят. Через полчаса возвращаются, снимают нетронутые тарелки с неподвижных тел: обед закончен. Если у больного нет родственников, то некому и накормить. Сестры брали взятки, но это не помогало, рассчитывать на их уход не приходилось.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма"

Книги похожие на "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Сонкина - Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.