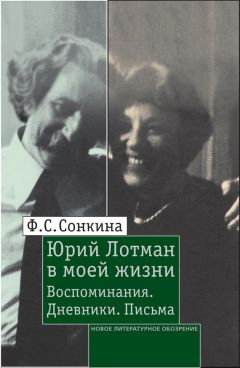

Фаина Сонкина - Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма"

Описание и краткое содержание "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма" читать бесплатно онлайн.

Личность выдающегося филолога, литературоведа, культуролога Ю.М. Лотмана (1922–1993), одного из основателей знаменитой Тартуской школы, его жизнь и творчество сегодня вызывают особый интерес исследователей. Именно поэтому М.В. Сонкина решилась на публикацию не только воспоминаний своей матери Ф.С. Сонкиной, но также ее дневников и переписки с Лотманом, представляющей живой взволнованный разговор двух любящих людей. Знакомые со студенческих лет, Ю.М. Лотман и Ф.С. Сонкина сблизились спустя два десятилетия и с тех пор их отношения играли огромную роль в жизни каждого. В отличие от писем многих известных корреспондентов-коллег Лотмана, их переписка почти не затрагивает научных проблем, она обращена к жизни частной, бытовой, душевной, освещая как внутренний мир Юрия Михайловича, так и характер женщины, которую он любил долгие годы. Как сказал сам Лотман, «история проходит через дом человека, через его частную жизнь». В этом смысле переписка Лотмана и Сонкиной войдет в русскую культуру не только как яркое свидетельство чувства, редкого по накалу и высоте, но и как свидетельство эпохи.

Понадобилась редкая филологическая находка, чтобы ему запамятовать о встрече. Хотя надо сказать, что житейские мелочи он часто не держал в голове. И тогда я выступала в роли некоей записной книжки.

Вот идем c ним по улице, и он мне говорит: «Фринуся, меня такой-то просил передать привет такому-то, а еще нужно это вот, и это, и это. Я могу забыть. Ты, пожалуйста, запомни, а потом мне скажи». Идем дальше, и он говорит: «А ты точно будешь помнить, что мне надо то-то и то-то? А то если я не передам, будет очень неудобно перед таким-то». Я успокаивала его: говорила, что, разумеется, ничего не забуду.

20

Кажется, году в 1973-м, не помню почему, Ю.М. стал серьезно думать об идеях З. Фрейда. Мы даже читали его по очереди вслух, и Юра твердо сказал, что, видно, Фрейд был хорошим врачом, но теории его – чепуха. «А то, что доктор напридумал, – усмехнулся Юра, – это я и сам мог бы придумать не хуже». В тезисах летней Школы 1974 года Ю.М. опубликовал статью, в которой спорит об Эдиповом комплексе с Фрейдом. Он связывал идеи Фрейда со своими собственными мыслями о коллективных неврозах. И даже спустя девять лет, в 1989 году, говорил о том, что, по его мнению, коллективные неврозы не обязательно вызваны социальными катаклизмами. Замечал при этом, что эпохи, в которых наблюдается резкое изменение коллективного сознания, приводят к катаклизмам, но вместе с тем и создают что-то талантливое. (Приводил в качестве примера, XVI век с его «охотой на ведьм».) По мысли Ю.М., спокойные периоды, периоды равновесия мало оставляют после себя интересного[98].

Рассуждения о дьяволе, занимавшие одно время и Б. Успенского, привели Ю.М. к мыслям об Иване Грозном. Мы с Ю.М. специально пошли вновь посмотреть фильм Эйзенштейна «Иван Грозный». Иван Грозный – воплощенный дьявол, говорил Ю.М., но дело в том, что в XVI веке дьявол осознает себя богом, могущественным богом и стыдится, что должен делать зло. Юра был глубоко уверен, что ренессансный XVI век был страшнее высокого Средневековья. Теперь, когда творческий путь Ю.М. окончен, видно, как долго, как упорно вынашивал он свои заветные мысли о культуре, намереваясь изложить их в «сквозной», как он ее называл, книжке о культуре, которую ему хотелось после себя оставить.

Вот пример того, что Ю.М. успел сделать только за одно лето 1983 года. Сдал большую рецензию на вышедшую в ЖЗЛ книгу Гастева о Леонардо да Винчи. Написал четыре листа для сборника МГУ о литературе XVIII века, почти закончил книгу о Н.М. Карамзине для издательства «Книга» (серия «Писатели о себе»), написал сценарий для своих телепередач.

* * *Ему становилось все труднее приезжать в Москву, и не только из-за занятости, но и потому, что все хуже становились поезда Тарту – Москва. Он, как правило, простужался в поезде. Его мучили грязь, пьяные попутчики, с которыми приходилось разговаривать. Самолеты же из Тарту летали только летом, а Юра, как и я, самолеты не любил. Это было отчасти чувство страха, а главное – общее неприятие этого вида транспорта, оставшееся у него до конца жизни. Но и в эти годы, когда он выступал в Москве, слушать его собирались полные залы, и сообщения раз от разу становились все значительнее. Запомнилось выступление в Институте славяноведения, когда он поделился с нами реконструкцией пушкинского замысла о Христе. Это было захватывающе интересно! Конечно, теперь его мысли можно прочитать в соответствующих статьях, но печатное слово не передает ту особую манеру, тот внутренний артистизм, который превращал его лекции в эстетический и интеллектуальный праздник.

Быстрой легкой походкой подходил он к кафедре и слегка заикающимся голосом начинал: «Как вы, конечно, знаете» или: «Как вы, конечно, помните», мгновенно ставя слушателей на одну с собой планку и предваряя таким скромным вступлением блестящую импровизацию, фейерверк приводимых наизусть цитат.

Менее всего лекции Ю.М. были сухим сообщением фактов. Скорее, они были доверительными беседами, приглашающими к совместному творчеству, к заманчивому путешествию, маршрут которого до поры до времени оставался скрытым от слушателя.

Но вот, по ходу, обнаруживалась внутренняя связь между самыми разнохарактерными проявлениями жизни и искусства, так что все приобретало строй и лад, наполнялось новыми смыслами, каким-то чудом проявленными.

Мне много довелось услышать за жизнь блестяще одаренных, энциклопедически эрудированных ученых. Но эта вот лотмановская особенность – неожиданные сближения, соединение в одно целое по видимости разнородных явлений, этот синтез, универсализм – были уникальной его чертой.

В Москве Ю.М. готовил свой спецкурс по Тютчеву. Читал письма поэта и рассказывал мне, как из них видно, что Тютчев был человеком, страстно любившим то, что терял. В Европе – Россию, Денисьеву, с которой ссорился при жизни и которой, как она ни просила, не согласился посвятить сборник стихотворений, хотя бы и не называя ее имени. После того как Е. Денисьева скончалась, Тютчев сокрушался: «Ну что бы мне стоило?». Под конец жизни часто влюблялся и плакался жене о своих печалях. Юра сравнивал последние тютчевские пристрастия с чувствами Фета, желавшего отравиться из-за влюбленности в десятилетнюю девочку.

Одно из писем ко мне, которое я называю «любовным», написано в 1985 году в Доме творчества в Дубулты[99]. Оно содержит такие строки: «Давно ли Вы перечитывали Тютчева?» «Я встретил Вас и все былое…» Он очень хотел, чтобы книжку о Тютчеве я имела, и выслал ее в Канаду в 1991 году, но, увы, она пропала. Книги Ю.М. переводили и печатали в Европе и Японии, в Америке. Но получить за это деньги с ВААП[100], занимавшегося якобы охраной авторских прав, а на самом деле авторов обворовывавшего, было чрезвычайно трудно. Сколько раз мы ездили с Юрой на Большую Бронную выбивать для него деньги – все бесполезно. Сколько времени он потратил на звонки, висел на телефоне, пока его, бедного, «футболили» от одного функционера к другому. Дамы с именами, достойными Салтыкова-Щедрина (одну, например, звали Элита Вениаминовна), отвечали, что ничего не знают или что, по их сведениям, он уже деньги получил. А когда все-таки что-то платили, это были сущие копейки. А ведь денег у Ю.М. никогда не было[101]. У Лотманов был открытый дом, стол, за которым вечно кормились гости, приезжие, студенты. Помощь, гласная и негласная, оказывалась многим нуждающимся.

21

Эти условно выделяемые мною двенадцать лет, с 1973 по 1985 год, то, что я называю вторым периодом нашей любви, были годами интенсивного творческого подъема Юрия Михайловича. В 1975 году он говорил мне, что «идеи кипят, видно, как сквозь увеличительное стекло». И не раз повторял свою заветную мысль: ученый не должен все публиковать при жизни, нужно что-то и оставить, только тогда ясно, как он работал…[102]

Когда умер М. Бахтин, Ю.М. на вечере его памяти в Литературном музее сказал, что портреты усопших меняются после их смерти, как меняются суждения о книгах, когда уходят их создатели. Так, изменились представления о романе «Евгений Онегин», когда скончался Пушкин. Хотя В.В. Иванов назвал Бахтина «великим ученым ХХ века», а «высоконравственный» Кожинов что-то такое говорил о нравственности творчества Бахтина, Ю.М. закончил свое выступление тем, что «пока трудно утверждать бессмертие работ Бахтина, но надо, чтобы живущие не измельчили его наследия в бесполезных спорах, а содействовали своим единством пониманию главных идей Бахтина».

Я сидела в зале, слушала Юрин негромкий уставший голос и видела, как сильно он постарел, как сдал и чего стоит ему держаться, работать и жить. Он знал себе цену и понимал, что ему теперь быть во главе филологической науки вместо Бахтина, но не считал себя готовым к этому, о чем прямо писал мне в одном из писем[103].

Политическая ситуация того времени, битвы, которые Ю.М. вынужден был постоянно вести, стоили ему сил и здоровья. Он чувствовал себя теперь всегда уставшим. Болело сердце, участились перебои. Впервые он сказал мне, что у него болит сердце, уже в 1982 году. Один тартуский врач связал эти боли с депрессией, «плохим настроением», по Юриной терминологии, и… аллергией. Юрина сестра, врач-кардиолог, тоже полагала, что болезнь сердца брата аллергическая. Дело, конечно, не в терминах. Главное, что у него началась мерцательная аритмия, останавливалось сердце. Эти перерывы в работе сердца повергали меня в ужас. Однажды он мне их продемонстрировал: когда сердце заработало снова, я не выдержала и убежала в ванную комнату смыть слезы. И этот человек, с таким вот сердцем, работал по двадцать часов в сутки, жил двойной жизнью в течение двадцати двух лет! Выносил оскорбления от начальства, недругов и невежд, смевших руководить его действиями, предлагавших ему самому «достать где-нибудь» бумагу для семиотических сборников, десятилетиями не пускавших его за границу и в конце концов лишивших ученого кафедры!

Но несмотря ни на что Ю.М. был патриотом – в самом высоком смысле этого слова – страны, в которой родился и за которую воевал. Он гордился своей работой, коллегами, следил за их ростом (достаточно вспомнить, как он переживал, что остановился в своем научном движении И. Чернов, один из любимых его учеников).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма"

Книги похожие на "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Сонкина - Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма"

Отзывы читателей о книге "Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания, дневники, письма", комментарии и мнения людей о произведении.