Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

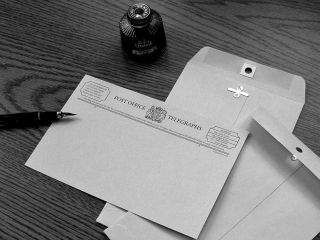

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Витторио Страда — с давней благодарностью.

Из наслаждений жизни Одной любви музыка уступает,

Но и любовь — мелодия..

А. С. Пушкин. «Каменный гость».

Но и любовь — гармония.

А. С. Пушкин. Запись в альбом.

Я буду говорить об одном из самых блестящих, самых музыкальных и глубокомысленных созданий Пушкина, стихотворной пьесе “Моцарт и Сальери”. Это вторая из четырех “маленьких трагедий” иначе — “драматических сцен” или “опытов драматического изучения” (авторские варианты жанрового определения). Все четыре написаны шекспировским ямбом. Если Шекспир и был образцом для Пушкина — драматурга, то он отжат, высушен, проветрен, возогнан… Действие сокращено практически до финала. Три первых пьесы начинаются в предфинальной ситуации — и буквально рушатся в свой финал; последняя, “Пир во время чумы”, уже целиком располагается в финале. Что делать, когда уже делать ничего? (ср. приговорку Гринева в «Капитанской дочке»: «Делать было нечего», после которой повествование движется дальше). Когда, как об этом говорят, «ничего не поделаешь»? Или, точнее: как в уже решенной, финальной ситуации возможно наслаждение? или только здесь оно и возможно? Наслаждение — общая тема пушкинской мысли во всех четырех пьесах. Так можно назвать то, что Пушкин “драматически изучает”.

Наслаждение и наука (изучение, урок) — вещи как будто несовместимые, но у Пушкина это не так: Внемлите же с улыбкой снисхожденья Моим стихам, урокам наслажденья.

Познание наслаждения — и наслаждение познанья. Вот что противопоставлено мучительным, изложенных на языке членовредительства урокам Сальери:

Звуки умертвив,

Музыку я разъял, как труп.

Познание, равно как и наслаждение, — род праздности: упраздненность от “забот о нуждах низкой жизни”, остановка в беге рабской нужды и “презренных польз”, который и составляет житье человека в мире: не оживает ли здесь изначальный смысл школы, shole?

В начале жизни школу помню я…

Прибегая к традиционному различению, можно сказать, что Пушкин заинтересован скорее трагедией рока, чем трагедией характеров[137]. Впрочем, характеры — и особенно в нашей пьесе — выписаны так, что два этих героя, Моцарт и Сальери, несомненно выходят из реалистического пространства в символическое, в тот ряд фигур, которые близки к архетипическим, как Гамлет или Дон Кихот или Франческа да Римини.

Среди названных параллелей дантовская кажется самой уместной — прежде всего по тому, какое место отдельный “характер” занимает у двух поэтов в общем ансамбле мироздания: частное, но не ничтожное. Характер здесь — не последняя реальность, не фатум; от него, в общем‑то, можно и освободиться. Однако и этой реальности достаточно, чтобы определить вечную судьбу человека. Сравнение с дантовскими характерами справедливо еще и из‑за чрезвычайной плотности пушкинского письма в этих пьесах, сопоставимой с лапидарностью “Комедии”. В “Моцарте и Сальери” две сцены, предфинальная и финальная; в первой сцене 157 стихов, во второй 75. Из них 106 строк (почти половина текста!) — большие монологи Сальери. Он сам, как дантовские души, представляется нам, сообщая о себе все необходимое, весь свой ситсЫит vitae, вплоть до происхождения яда, посредством которого он собирается исправить мировую несправедливость.

Техника же создания символического характера Моцарта кажется просто волшебной. Почти из ничего. Был ли бы этот образ так же убедителен и увлекателен для нас, если бы мы не знали сочинений исторического Моцарта?[138] Праздный вопрос. Пушкин строит образ райского художника, чистого гения на им самим подготовленном фундаменте. Тем не менее, этот Моцарт — характерное создание Пушкина.

Мировая публика знакома с общей коллизией пушкинской драмы и характерами ее антагонистов по знаменитому фильму “Амадеус”. Интеллектуал versus гениальный кретин, персонаж человеческого масштаба — и то ли недо-, то ли сверх — человеческий монстр. Однако пушкинский Моцарт — что угодно, но не романтический безумец! По ходу пьесы мы узнаем о нем две житейские подробности, а именно: у него хроническая бессоница: Бессоница моя меня томила — и он добрый семьянин. Моцарт уходит из первой сцены со словами: Но дай, схожу домой, сказать Жене, чтобы меня она к обеду Не дожидалась.

Черный человек застает его за игрой с сыном:

На третий день играл я на полу С моим мальчишкой.

Пушкин не воспользовался ни одной эксцентрической деталью, которыми богата житейская легенда Моцарта! Легкомыслие Моцарта — по пушкинскому тексту — выражается только в том, что на пути к Сальери он заслушался старика, что он не ценит достаточно собственных сочинений, не знает, что «он бог»; что он доверчив там, где другой заподозрил бы неладное; что ему нечего скрывать… Привычные черты блаженного, святого…

Аура романтического художника окружает как раз Сальери, с его одиночеством, с его зловещей Изорой и ее “последним даром”. А Моцарт, вопреки всему, что принято думать о гениях, не недочеловек- сверхчеловек, а

добрый малый,

Как ты, да я, да целый свет.

(Ср. ту же интонацию в реплике Моцарта:

Он же гений,

Как ты, да я.)

И в этом, собственно, вызов Пушкина: вызов всей огромной и продолжающей доныне действовать традиции представления о “гении” как о существе, действующем по ту сторону добра и зла: Моцарт “Моцарта и Сальери” появляется на сцене из окружения самого простого, житейского, обывательского добра.

Заметим, что “пренебрегающий презренной пользой” Моцарт не пренебрегает обязательствами перед женой и не забывает заплатить неумелому скрипачу, которого он привел, чтобы потешить Сальери.

Подвижник Сальери о чем другом, но о пользе‑то не забывает; это его аргумент:

Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет?

Подымет ли он тем искусство? Нет.

Здесь нерв всей его жизни: польза, целесообразность. Все делается для чего‑то. Сальери свирепо постигает ремесло, чтобы перейти к искусству; он лишает себя удовольствий и развлечений, чтобы создать замечательную вещь; он восемнадцать лет не применяет яда, чтобы употребить его самым лучшим образом. Это мелкое чтобы лишает его и того своеобразного величия, той поэзии, которой озаряется бесцельная скупость Скупого Рыцаря. В замысле Скупца — некое великое упокоение, которое он готовит своим накопленным сокровищам:

Усните здесь сном силы и покоя,

Как боги спят в глубоких небесах.

Сальери рядом с Бароном, которому он во многом близок[139], суетлив: и это эстетический суд над ним. Целеполагание у Пушкина не может быть прекрасным. Его сопротивление цели[140] сопоставимо с тем сопротивлением, которое искусство 20 века направило против механической причинности, против детерминизма. Но это другой, философский разговор. Оставаясь с Моцартом: пушкинский

благодушный гений, беспечный, но не необязательный — утопия, если угодно; однако нельзя ли допустить, что это и есть правда о гении, правда, не замеченная до наших дней?..

Расхожее толкование антитезы Моцарт — Сальери как труда и дара, аналитизма (его обычно и называют “сальерианством”) и интуиции, ремесленничества и наивного озарения ни на чем в тексте, кроме инсинуаций Сальери, не основано. О своем труде (два новых сочинения со времени последней встречи с Сальери!), о своем владении ремеслом и анализом (“алгеброй гармонии”), без которого занятие композицией просто невозможно, Моцарт просто молчит.

В собственно драматическом отношении это антитеза нормально, даже рутинно театрального Сальери — и совершенно нетеатрального Моцарта. Под театральным я имею в виду то, что возможно только на подмостках: герой, говорящий о себе никому, a parte; его монолог- исповедь перед анонимной публикой, “раскрытие” обыкновенно не артикулируемого мира. Все высказывания Моцарта обращены, “как в жизни”, к конкретному собеседнику: к Сальери. Ему он сообщает программу нового сочинения, ему рассказывает о черном человеке, ему напоминает, как общеизвестную вещь, закон несовместимости гения и злодейства. Появление Моцарта на сцене и уходы его настолько нетеатральны, что кажется, будто он ненароком и не заметив того попал в театр Сальери. Эта вопиющая нетеатральность Моцарта в театральном пространстве больше, чем что‑либо, создает образ его чуждости миру, «месту действия». Он явно не понимает, куда попал, куда он пришел со своей «безделицей».

Самое интересное и плодотворное, что можно было бы сделать с этим театральным опытом Пушкина, это просто внимательно следовать за движением его слов, реплик, отзвуков, ничего по возможности не пропуская. В таком случае мы встретимся с чудесами тонкого и сильного построения[141]. Мы присоединимся к любимому удовольствию Пушкина — “следить за мыслями великих людей”. Но такая работа возможна скорее в обстановке университетского семинара.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.