Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

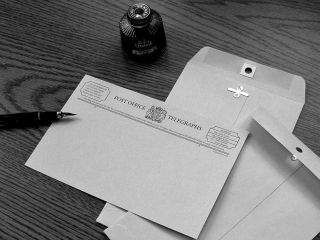

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Мне хочется подойти к коллизии «Моцарта и Сальери» издалека, начав с того, что я назвала “случаем Оболенского”: с забавного эпизода, который встретился мне в мемуарных записках М. П. Погодина. Дело происходит в 1828 году (время, когда Пушкин обдумывает Сальери) на большом литературном обеде в Москве. “В. Оболенский, адъюнкт греческой словесности, добрейший человек, какой только может быть, подпив за столом, подскочил после обеда к Пушкину и, взъерошивая свой хохолок — любимая его привычка, воскликнул: “Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, единица, а посмотрю на вас, и мне кажется, что я — миллион. Вот вы кто!” Все захохотали и закричали. “Миллион, миллион!”

Три эти цифры: единица, миллион, нуль — пушкинская тема. В этих символах Пушкин обсуждает болезненную тему времени: гений (избранник) и толпа, человек и человечество. На языке этих трех чисел Пушкин излагает критику расхожего байронизма:

Мы почитаем всех нулями,

А единицами себя;

Мы все глядим в Наполеоны:

Двуногих тварей миллионы Для нас орудие одно…

Миллионы нулей и одна единица. При этом с точки зрения каждого из таких “нулей” (“мы все глядим в Наполеоны”) каждая такая “единица” — ноль.

Нуль, пустой человек — довольно распространенное светское мнение о самом Пушкине:

Хотя NN поэт изрядный,

Савелий человек пустой: на которое он возражал, но не слишком находчиво: дескать, и сам такой:

А чем ты полон, шут …

Собой? Ты полон пустотой. и о себе говорил:

Цели нет передо мною,

Сердце пусто, празден ум…

Графически изображенная внутренняя пустота дает картинку нуля142. Заметим, что пустым, нулевым, “праздным” (более архаическое именование того же свойства) выглядит и Моцарт, как в глазах Сальери (для Сальери это несомненно отрицательное качество):

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений (….)

…озаряет голову безумца,

Гуляки праздного? — так и в собственных:

Нас мало, избранных, счастливцев праздных,

Пренебрегающих презренной пользой…

Вот уж кто не пуст, так это Сальери. Но об этом позже.

Итак, вдохновенный художник пуст, он — ноль, он на единицу “меньше единицы”, той единицы, которой каждый “современный человек” “почитает себя”.

Среди детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Однако “добрейший Оболенский” в подпитии произвел такую головокружительную арифметическую операцию с единицей и нулями, о какой сам Пушкин, видимо, и не думал. Гений, избранник, человек дара (“вот вы кто!”) оказался у него не единственной единицей среди миллиона нулей, но наоборот: нулем среди единиц: даже шестью нулями (бездна пустоты!) — которые, однако, в миллион раз увеличивают ценность единицы, если только она написана рядом с ним, слева от него (если она “посмотрит на него”). Не «миллионы тварей» — нулей, а единственная «тварь — миллион»!

Странное и многозначное до комичности, в порыве восторга найденное “я миллион!” — точнейшее, на мой взгляд, выражение того наслаждения — или, иначе, безбольного, безотчетного труда — которым наделяет человека искусство, или, говоря иначе, реализованный, явленный дар другого. Он, зритель, слушатель, современник, не то чтобы освобождается от себя, забывает себя: он необозримо умножается. Миллион, вообще говоря, — бесконечность. “Я”, которое “миллион”, — это не то «я», от которого нужно бежать или отрекаться, которое необходимо принести в жертву (как то единичное «я», с которым каждый из нас обречен что‑то делать или не делать). Там, в этом миллионном «я», — в душе Божией, позволим себе это выражение, — там хорошо.

Сюжет Моцарта и Сальери построен на противоположной коллизии. Не видя Моцарта, Сальери мог считать себя единицей среди единиц — а скорее даже десяткой или двадцаткой или, в духе его точного счета, скажем, двенадцатью с половиной:

Я наконец в искусстве безграничном Достигнул степени высокой.

Но глядя на Моцарта, он погиб. Он ноль. Его нет. Нет, по его мнению,

и всех других — всех, кроме Моцарта: не то, мы все погибли:

Мы все, жрецы, служители музыки,

Не я один с моей глухою славой…

“Не то” — лишний союз: уже погибли. Поэтому: чтобы продолжало существовать все, чего нет, то есть, чтобы оно продолжало казаться существующим, необходимо, чтобы не стало Моцарта. Сальери спасает мир, которого, как он знает, нет. Но другого мира быть не должно. Сальери требует, чтобы мир оставался миром, то есть радикально отделенным от истинного бытия пространством, чтобы “некий херувим”, занесший туда несколько “песен райских”, покинул его, и “чем скорей, тем лучше”. Что любопытно при этом: в таком профанном мире предполагается и святыня, и ее жрецы (один из которых — сам Сальери с его не принятой жертвой, с его счетом к небесам). Спрашивается, зачем? Вероятно, затем, чтобы с такими жрецами мир был уже непоправимо, запечатанно профанным.

В чем Сальери не ошибается, так это в том, что он представляет этот мнимый — или совсем чуть — чуть не настоящий[142] — мир, который гибнет в присутствии совсем настоящего, — что он видит такой мир как мир торжествующей «справедливости». “Мера за меру”, дар за труд (дар ли это тогда, спрашивается? не более чем заработная плата). Мир зависти — это мир «справедливости». Сальери, я думаю, более серьезный противник евангельской нормы, чем Великий Инквизитор Достоевского: он не хочет допустить, чтобы в основе порядка вещей был дар, а не обмен. Несправедливый дар — и незаработанная беспечность, о — беспеченность, “праздное счастье”.

“Моцарт и Сальери” изображает перед нами, по существу, судебный процесс. Первый монолог Сальери — его иск к небесам; вся собственная жизнь излагается им как накопленный и неоплаченный долг. Кто расплатится за все его жестокие труды? — и больше: за то, что

Родился я с любовию к искусству — кто же расплатится с ним за эту любовь? Последующая интермедия со слепым скрипачом играет роль наглядного доказательства иска Сальери: Моцарт “недостоин сам себя”, он забавляется

надругательством над искусством. И вот, в отсутствии или в молчании третьей инстанции, Сальери берет ход дела в собственные руки. Из истца он становится судьей. Судьей, который выносит смертный приговор недостойному себя Моцарту во имя спасения музыки и ее жрецов, во имя продолжения мира. Во второй сцене ему остается последняя роль — исполнителя судебного решения, смертного приговора, палача.

И вот здесь‑то, после казни Моцарта начинается второй суд:

Но ужель он прав,

И я не гений?

Суд над Сальери. Сальери опять чего‑то не дослышал: ведь это не «он», не Моцарт «прав». Моцарт не судил Сальери, он со всей беспечностью числил его своим, гением:

Он же гений,

Как ты, да я.

Как Сальери, он видел в гениальности угрозу конца света — но какую: если бы все стали гениальны, “как ты, да я”, если бы все так чувствовали “силу гармонии”,

тогда б не мог

И мир существовать.

Вот конец света по Моцарту: мир кончается общей эйфорией:

никто б не стал

Заботиться о нуждах низкой жизни;

Все предались бы вольному искусству…

Однако “безумный” Моцарт, в отличие от «нормального» Сальери, рассуждает как добрый обыватель: ничего всеобщего не бывает, все и не погибнут вдруг, и не сделаются вдруг жрецами прекрасного; люди разные, и таких, как мы, “мало”. Ни в какой мере не исключает он Сальери из этого малого числа. И значит, Моцарт очевидным образом ошибся, а вовсе не был прав? Кто же, говорящий, что Сальери не гений, был прав? Сальери знает, кто. Та самая «любовь к искусству», с которой он родился — и которая не находит себе предмета в его трудах. Иначе она называется совесть. Или же — его «белый человек».

И здесь мы понимаем, что и в «Моцарте и Сальери» мы с самого начала введены в постфинальное состояние. Действие пьесы происходит после суда над Сальери, после решения, что он «не гений», то есть — в его перспективе — после вынесенного ему смертного приговора. В качестве «не гения» он жить не может. Он оказывается не «единицей», как добрейший Оболенский, и не «нулем», как праздный Моцарт — а некоей минус — единицей. Не пустотой — а черной дырой.

Задолго до разнообразных апологий Иуды и других персонажей этого рода, прежде как‑то необсуждаемо отвратительных для обыкновенного человека, до всех этих хитроумных апологий, которые предложил 20 век, Пушкин своим Сальери открывает и разрабатывает риторику высокого, высочайшего, и широкого, вселенского обоснования заурядного криминального деяния. Речь, как оказывается в перспективе Сальери, идет не менее как о мире, о законах мира, о его конце. Речь идет о правде. С этого начинается действие. Сальери

— герой справедливости. Правды нет на земле, как знают все (во всяком случае, «все говорят»), нет ее и в небе — это выяснил Сальери. Но он, Сальери, ее установит. Сальери — мститель не за себя только: он защитник малых, страдальцев и тружеников, подобных ему, от праздных счастливцев, он защитник святыни музыки — от уродующего ее фиглярства. Сальери спасает “жрецов, служителей музыки” от ее бога:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.