Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

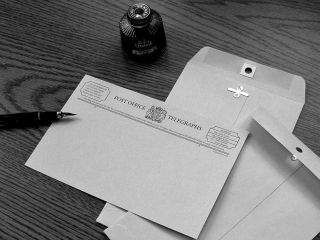

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

В строе мысли А. живет аристотелевская школа: путь, который он обыкновенно избирает, — это путь равноудаленный от двух ложных крайностей. Так, метод его герменевтики равно противостоит двум полюсам: наивной модернизации текстов других культур — и «ученому» отчужденному описанию их радикальной «другости». Его позиция относительно прозрачности человеческой мысли других эпох и культур для нашего современника оптимистична: человек в приципе обладает ресурсами понимания человеческого в самых разных формах. Однако такое понимание не само собой разумеется и требует от воспринимающего значительного труда, и не только труда эрудиции, но и своего рода «самопознания», обнаружения в собственной умственной и духовной данности того, что «отзовется» древнему автору, расширения навыков ума и чувства. Отношения с исследуемой мыслью и текстом А. описывает как диалог, «собеседование». Изложение обретенного смысла он тж. строит как «собеседование», диалог с читателем. Призвание просветителя для А. — не второе, дополнительное к собственно ученой, эвристической работе; оно входит в саму работу мысли как ее энтелехия. А. мыслит для своего современника, в ответ на вопрос своего времени. Его метод, по аналогии с термином П. Тиллиха, можно назвать методом отвечающей мысли. В круг вопросов, на которые она отвечает, входит и политическая реальность, понятая по — аристотелевски глубоко. В политической мысли А. заметны две основных интенции: интенция солидарности, представление о человеке, который реализует свою человечность в другом и других, в общении, в обществе, в гражданстве — и не менее сильная интенция радикального нонконформизма. Апостольский совет «не сообразоваться духу века сего» вначале означал для А. сопротивление атеистическому и контркультурному режиму советских лет — и затем такое решительное несогласие с духом другого, всемирного времени, постмодернистского, потребительского, все более герметически замкнутого от всего «несоциального» и не менее, чем советское (хотя и на других основаниях) контркультурного.

Одним из основных образов А. можно назвать «перекресток» (ср. «На перекрестке традиций»): скрещение разных культурных традиций, разных эпох; соединение интуитивного и рационального, образного и логического, истин веры и истин разума, «родного и вселенского». Самым простым и поверхностным образом новизну мысли А. можно уловить как негативную: ср. ее несовпадение ни с одним из полюсов традиционного для России разделения на “западников” и “славянофилов” (иначе, “почвенников” и “космополитов”, “мистиков” и “рационалистов” и т. п.), а также целого ряда других противоположностей: “интуитивистов” и “логицистов”, “романтиков” и “скептиков”, “модернистов” и “консерваторов”, “гностиков” и “агностиков”, “индивидуалистов” и “соборян”, “фундаменталистов” и “либералов”; иследователей поэзии, идущих от “человека” (биографии, психологии, исторических обстоятельств) — и тех, кто ограничивается “текстом” и “текстами”. Любимый исследовательский сюжет Аверинцева — встреча (начиная с первой встречи, Греции и Рима, в его “Плутархе”). Встреча контрастных традиций, времен, возможностей. В письме А. эта встреча реализуется как одновременная работа образного и понятийного слова, аналитического рассмотрения вещей и созерцания их целого, здравого смысла и поэтического изумления, прояснения вещей — и очерчивания той зоны смысловой глубины, которая последнему прояснению не подлежит.

Общий герменевтический метод Аверинцева, к чему бы он не прилагался, имеет в виду погружение в ту глубину, где простейшим дихотомиям не принадлежит ни первое, ни последнее слово. Не первое — потому что в них проецируется что‑то более раннее, общее, третье. Не последнее — потому что в энергии их контраста заключено их будущее или возможное сопряжение, живая гармония. Гармония здесь понимается не как мутный компромисс, а как сопряжение полярных начал в их чистоте и неуступчивости, как игра сопряженных, но не слившихся начал. «Золотая середина” ответственного понимания оказывается богатой и многоцветной в сравнении с монотонностью последовательного выбора одного из двух. Золото этой середины — динамическая неисчерпаемость значения. Такой неисчерпаемости отвечает понимание, а не толкование.147 Отношение понимания продолжает текст, тогда как истолкование неизбежно редуцирует его — обрывает, если не отменяет.

Продолжение творческого, мыслящего общения через языки и века — здесь А. видит свою задачу: «хронологический провинциализм», как он настойчиво повторяет, грозит искажением образа человека исторического, homo sapiens sapiens. «Настоящее так важно потому, и только потому, что через него таинственная глубина прошлого и таинственная широта будущего раскрываются навстречу друг другу» («Две тысячи лет с Вергилием»).

Мысль А., соединившая в себе высочайшую меру современной гуманитарной научности и догматические основания церковной христианской веры, принадлежит не столько философии в ее позднейшем предметном понимании, сколько общечеловеческой традиции Мудрости. София Премудрость Божия, художница мироздания, «дух человеколюбивый» — центральный образ его творчества. Культура, человек, история увидены им в их «софийном аспекте». Неожиданная в Новое время традиционность мыслительных оснований А., другой, «допросвещенческий» рационализм, который составляет его рабочий метод (рационализм, не исключающий иррационального и действующий в союзе с чувством, внутри чувства, как это происходило и в античной, и в библейской традиции) оказывается необычайной, неожиданной новизной в кругу современной мысли. Эпохе, говорящей об истощении всякой новизны, мысль А. открывает источник новизны: неисчерпаемую глубину человека, созданного по образу Божию. Светская ученость и глубокая личная вера, два начала, поддерживающие и питающие друг друга в его трудах, сближают мысль А. с христианским гуманизмом столь сочувственно описанных им Отцов Церкви.

Приложение 2. Михаил Викторович Панов. Последняя встреча

Слава Богу, я успела его повидать. До этой, последней встречи мы не виделись несколько лет. Иногда, случайно, когда он ехал в библиотеку или из библиотеки.

У подъезда я спросила старушек, тот ли это дом и корпус.

— А, к Михаилу Викторычу? Идите, идите, он с утра ждет. Просил конфеты купить, такая, говорит, у меня гостья будет!

Все эти коробки конфет — три, не меньше — он велел мне забрать с собой.

У него всегда были сладости. Ничем другим он не угощал. Когда однажды мы пришли к нему в гости с Виктором Кривулиным, чьи стихи он очень ценил, и тот достал бутылку красного вина, Михаил Викторович обиженно сказал: «У меня не из чего это пить». Бутылка вернулась в портфель.

И дверь была, как всегда, незаперта. Книг стало еще больше. Жилые пространства были вырыты в этой горе книг, как пещеры: в одной пещере, под книгами и над книгами, он спал. Другая пещера — для стола со сладостями. Впрочем, с краев этого стола уже наступали книги, новейшие. Он был в пиджаке, свежайшей рубашке и галстуке. Как всегда.

Но вежливость его мне показалась какой‑то другой: старинной. Как будто он вернулся к своему родному языку — языку старой московской интеллигенции. В Университете он говорил ближе к нашим привычкам. Никогда он не был консерватором. И не стал. Он уважал новизну.

— Если б я мог теперь дойти до храма, поставил бы свечку за того, кто изобрел эту чудесную забелку! Как удобно! Не стирать, не зачеркивать.

Мне всегда казалось, что его письма написаны разноцветными чернилами. Некоторые из них и в самом деле были такими. Но дело не в том: разный цвет был у его фраз, так что раскрашивать их было бы уже тавтологией. Разный цвет у его слов. Вот он рассказывает что- то забавное. Потом вдруг, совсем сникнув: «Да, какая беда, Оля, свет- то уже пошел на убыль!». Я готова была подумать, что он имеет в виду что‑то всеобщее, символическое — но стоп: 5 июля! Уже вторую неделю, как световой день начал уменьшаться. Да, печальный поворот. В одном своем стихотворении он написал, что осенью,

В это время расставаний Так нетрудно умирать.

Нужно только сани, сани Быстрой сталью подковать,

Чтоб несли они с размаха С этих берегов на те…

Он был совсем отрешен ив то же время совершенно вовлечен в каждый поворот разговора. Как всегда.

Чего «всегда» не было и, кажется, быть не могло: этих слов о храме и свечке. И иконок на столе. Бумажной иконки Богородицы… кажется, Казанской. В свое время он говорил мне: «Вот одна моя ученица спросила меня: Вы крещеный? Я говорю: Да, родители крестили, а что? — Значит, можно за вас молиться». И, взглянув на меня с глубоким, глубоким горем и насмешкой, спросил: «Значит, такая у вас вера? только за своих можно?» Но и без этой истории церковное его совсем не привлекало.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.