Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

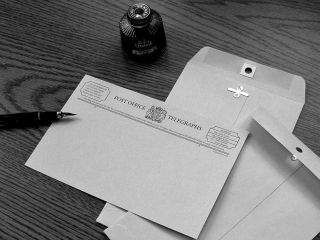

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Ренессансное возрождение античности глядело на античность со стороны. В сравнении с этим Средневековье было еще органичным продолжением Древнего мира. Тертуллиан назвал философа Сенеку saepe noster, «нередко нашим», т. е христианином. Почти всё Средневековье будет читать переписку Сенеки с апостолом Павлом до тех пор, пока умники филологи уже в Новое время не докажут, что она поддельная. Кому надо, и без всякой филологии чуял в ней что‑то неладное. Крупные средневековые авторы эту переписку не цитируют. Все в ту эпоху однако признают весомость Сенеки в христианской мысли. Сенека жил, дышал этой своей будущей тысячелетней жизнью. Он мог сочувственно повторять слова своего отца о дряхлости современной эпохи Рима и одновременно знать себя совсем новым семенем внутри этой дряхлости. Его стиль полон предчувствием запаса еще не бывшего бытия.

Кризис рабовладения… Для Сенеки рабовладение хоть бы и осталось на веки. Не в государственном строе дело. Единственно важно разбудить другое отношение к ближнему. «Они рабы? Но они и люди. Они рабы? Но они и соседи. Они рабы? Но они и скромные друзья. Они рабы? Но они твои сотоварищи по рабству, если вспомнить, что все мы одинаково находимся в рабстве у судьбы» (Письма к Луцилию, 47).

Новый стиль Сенеки подчеркивался тем, что Сенека не коренной римлянин, он родом из Испании. Он не один, вокруг него созвездие его семейства: его отец Сенека Старший ритор и историк, поэт Лукан его племянник, философ Анней Корнут его вольноотпущенник, а рабы- друзья это в античности семейные, домочадцы; и сатирик Персий Флакк ученик Аннея Корнута. Сенека воспитатель Нерона и в первые годы его правления чуть ли не главный после него человек в государстве, он же и самый читаемый молодежью (Квинтилиан Х 1, 125). Ученик Сенеки был ранним рано сорвавшимся опытом поэта, певца, художника на троне.

Петрарка в латинской прозе подражает Цицерону и Августину, но продолжает в своей моралистике тону сенековских «Писем к Луцилию». Он остается верен средневековому образу Сенеки — христианина, тайно крестившегося у первого епископа Рима апостола Петра, с кем состоял в переписке; хотя, подобно всем разборчивым авторам, Петрарка эту переписку не цитирует. Позднейшая филология, научно доказав подложность той переписки Сенеки и апостола Петра, не могла объяснить, почему в течение веков Сенека был для христиан наш. Она констатирует, что «многие идеи и образы Нового Завета почти дословно совпадают с цитатами из сочинений Сенеки». Это филологическое наблюдение мало что значит. При желании, шире охватив мировую литературу, исследователь находит параллели к любому тексту и сюжету Евангелия. Сенека выделяется на этом сером фоне.

Две еще не подвергшиеся догматическому оформлению черты раннего христианства, граничность (предельность) и интимность, объясняют его захватывающую энергию. Человек духа не мог его не принять. Климент Александрийский и Ориген — это спокойная радость открытия, что христианство необходимо, оно истинная философия, оно на середине всей путей и не надо больше апологетики (которая всегда прежде всего обращение к самому себе), теперь требуется катехетика, преподавание нового всеобъемлющего истинного знания молодым и всему народу. Но то же понимание было открыто для христиан до Христа, как в разное время называли не только Сенеку.

Подозрительна доходчивость образа стоика или вообще «позднеантичного мудреца» для современного читателя распространенной историко — философской литературы. Почему‑то сразу оказываются понятны его нечеловеческая выдержка, его отчаяние во внешнем мире и неизбежные неувязки между его учением и жизненной практикой. Не трудно догадаться, что на древнего стоика бессознательно проецируются скрытые свойства современности. Нигилизм, жуткий гость нашей собственной эпохи, не пощадивший никого, расслаивает человека на воображаемую часть и его же погреба, которых он пугается. Явление вполне наше. Важно понять, что в античности упадка, который приписывает ей стандартный исследователь, в привычных для нас формах не было и не могло быть. Мощь и простота, вот формальные признаки сенековского стоицизма. Они невольно вызывают творческие процессы в сознании историка, и он, заряженный полученным импульсом, начинает описывать — разумеется, черпая уже из своих закромов.

Он подставляет свою тоску на место предмета. Характеристики часто даются вывернутыми наизнанку. «Безразличие стоического мудреца к окружающему его миру» стоиков означает не равнодушие, якобы культивируемое к окружающему, а ровность моего внимания к нему. В занятиях стоика Сенеки столько разнообразия, от воспитания Нерона и министерской службы до виноградного хозяйства и от истории философии до вопросов физики, прибавьте переписку и трагедии, что здесь мы видим жадность к миру, питаемую, как я сказал, нерушимой ровностью одинакового внимания ко всему.

Историк не заметить этого конечно не может, но, успокаиваясь в своем цинизме, констатирует «противоречия» и «непоследовательность» Сенеки: учит бедности, а живет в богатстве. С такими противоречиями исследователь мирится очень легко, они укладываются в общую схему универсального несовпадения идеального и реального, разве не так?

Читаем старого исследователя. Стоический человек есть произведение искусства, причем божественного, и в этом совершенстве есть «фаталистическая предопределенность», потому что «божество это мало чем отличается от космоса вообще, а космос трактуется как универсальное государство». Космос смыкается с божеством и диктует законы государству и отдельной личности. Но ведь космос в отличие от государства невидим, он есть только как воззрение, должно ли мое воззрение меня фаталистически предопределять? Если же человек заперт в тюрьме своих представлений, то где здесь мысль, философия? Как человек стоик мог внушить себе такой прочный сон?

«В самом Риме Стоя нашла благодатную почву. Римляне по складу характера народ более практический, которому гораздо важнее было уметь использовать вещи, нежели бескорыстно созерцать первоначала. Стоя с ее сравнительно небольшим метафизическим потенциалом предлагала ценности, очень согласные с культом римской доблести и римским национальным мирочувствием вообще…Выгода от союза Рима и Стои была, впрочем, обоюдной. Стоя впервые обрела на римской почве реальное воплощение идеала мудрости в лице носителей "римской доблести" — прежде всего, Катона Утического. Тем самым учение Стои начало превращаться в пластически оформленный стиль жизни" (Столяров, Стоя и стоицизм 288–289).

Наивный мудрец, говорит Лосев, примолинеен, быстро упирается в тупик, в необходимость смерти, которую принимает легко. Итак, простой до наивности — и покладистый, уместный и полезный, наверное потому что смиренный. Об этой черте, смирении, Лосев пишет с эмфазой, применяя и тут слово, несколько раз у него всплывающее при характеристике стоицизма: «неимоверный». «Поздние стоики первых двух веков нашей эры удивляют чувством чрезвычайной слабости человеческой личности, ее полного ничтожества, ее безвыходности, ее неимоверной покорности судьбе.» Там же (ИАЭ. Ранний эллинизм. М., 1979, раздел Стоицизм I в. н. э.) о религиозности стоиков: «У поздних стоиков мы замечаем неимоверно большую повышенность интереса к интимным религиозным переживаниям».

Лосев говорит свысока, этнографически, словно описывая симпатичное племя, которое смешным образом хочет быть похожим на людей, хотя шансов у них нет: они не знают истинной религии, христианства. В их религиозности есть (взгляд этнографа) и идея спасения, искупления, что Лосеву совсем смешно, как если бы дети совершали все жесты литургии и воображали себя действительно близкими к Богу: «Дело доходит до того, что эти наивные мудрецы начинают жаждать какого‑то искупления свыше, какого‑то спасения от мучительных противоречий жизни, которое даст им божество ввиду их слезных молений. Все кругом только зло, все кругом только буря мучительных и неодолимых противоречий, все кругом — ничтожно, несчастно, бессильно. Человеку остается только быть покорным судьбе и молиться о даровании какого‑то чудотворного спасения, об искуплении несчастного человеческого существа» (там же).

Для Средневековья, подарившего Сенеке христианство, у него, тайно крестившегося от апостола Петра жажда искупления и спасения была не наивна. Эпитеты Лосева, «мучительные неодолимые противоречия», «все кругом ничтожно, несчастно, бессильно», наивно перенесены в античность с самочувствия его круга, потерянного в тоталитарной стихии. Для Сенеки все кругом не ничтожно и бессильно. У него открыты глаза на яростный демонизм людей, они как для Игнатия Антиохийского для него свирепые звери и злее любых зверей; они же иногда исключительно хороши. Буйный демонизм человечества предполагает какую‑то противосилу. Какая она, очень интересно. Где и как Сенека ее видит. Насколько он берется ей служить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.