Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

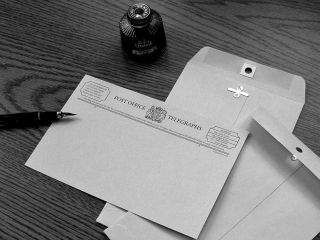

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Даже формально мы не имеем права читать две заповеди как две мерки — одну возвышенно невыполнимую, другую обыденную — из‑за того, что в состав второй входит: «Не будь ни двойственным в мысли, ни двуязычным, потому что двуязычие — западня смерти». Этим наложен запрет на понимание заповеди «не желай принадлежащего ближнему» в смысле снижения и разжижения заповеди «возлюби ближнего».

Если «принадлежащее ближнему» слышать во всей полноте, с уважением и возвращением всей весомости начальствам (началам), то «принадлежащее» — не приватное имущество, а свое ближнему, т. е. он сам. Предлагается не желать, а любить это его свое. Прибавление второй заповеди не вводит альтернативное отношение к ближнему, а уточняет то первое, велит верно понять любовь: она единение с другим, а не желание его.

Спустив в мир заповедь участливой любви, Новый Завет кроме того еще заострил требование к уму и сердцу тем, что заговорил о Сыне, равном Отцу. Библейская любовь к Отцу отделена запретом от любви, которая возникает между равными ближними. Сын проходит через этот запрет: он среди нас, как мы, он ближний. Он жених. Любовь к Отцу в принципе другая чем невесты к жениху. Об этом различении думают мало, может быть потому что оно трудное.

Учители, апостолы не обязательно сами знают, как именно здесь надо различать. Они вносят вместе со своим учителем только этот огонь, от горения в котором никто не избавлен. Искать и выбирать каждый должен сам. Вот красивый пример того, как Евангелие внедряет огонь. Блаженны нищие духом, читаем мы в установившейся редакции Евангелия. Лучше будет, если мы не ограничимся попытками определить нищету духа, а будем помнить, что редакция могла быть другая. У «двенадцати апостолов» заповеди «нищеты духа» нет. Это не случайное отсутствие, а промежуточное между нашей редакцией Евангелия и тем, что читаем у Варнавы (19): «Будь прост сердцем и богат духом». Будь нищ духом — будь богат духом равнозначные заповеди, они обе не рецепт, а вместе — требование внимания к духу, требование выбора, который так труден и проходит в сердце настолько глубоко, что в словах может быть высказан только сталкивающейся противоположностью заповедей. Это, будь богат духом, мы имеем полное право в свете Варнавы и Дидахе считать «аграфон», словом, которое было сказано Спасителем, но в Евангелия не вошло.

«Учение двенадцати апостолов» 4,1–2: «Дитя мое, ночью и днем помни о говорящем тебе слово Божье и почитай его как Господа: потому что где говорится о власти (господстве) Господа, там и Господь. И выискивай каждый день лица святых.» О том, как надо встречать апостолов и пророков (всякого, говорящего в энергии духа; апостол Павел, мы помним, называет пророком древнегреческого поэта), носителей вести, в ранней христианской литературе много. В требовании «на каждый день» искать «лица» (хороший последний перевод: «ищи встречи») надо подразумевать «хлеб на каждый день». Статус носителя вести такой, что не может быть выше: «Каждый приходящий к вам посланник да будет принят как Господь» (ср. Мф 10,40: Кто принимает вас, принимает Меня; Ин 13, 20: Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает).

Чтобы не потерять каплю из пресуществленного хлеба и вина в чаше, священник должен быть крайне внимателен. К такому же непролитию, нерастрачиванию божественного огня призывает раннее христианство. У Варнавы читаем: надо доверять всему, что послано духом. В «Учении двенадцати апостолов»: потеря, пренебрежение частичкой божественного огня вести, проповеди, пророчества — самое страшное, что может случиться, «Каждого пророка, говорящего в духе, не проверяйте и не обсуждайте его: потому что всякий грех будет прощен, а этот грех прощен не будет». Т. е. слушать, внимать, принимать без критики и проверки, иначе страшный грех? Именно так. Тот же конкретный смысл непролития капли огня имеет евангельское, Мф 12, 31: «Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам». Место много и пресно обсуждается в том смысле, какая скверная формула богохульства все‑таки допустима и какая недопустима. Речь идет о вдохновенном пророчестве. Всякое вдохновение должно быть принято и сохранено как священная весть. Всё сойдет с рук, но не недоверие к духу. Только чужому или и своему тоже? Конечно и своему тоже. Пророком может быть всякий, даже ты сам. И тогда ты сам обязан себе доверять, чтобы не совершить непрощаемого греха, того рода пролития божественной капли, за который священник теряет свой сан.

Каждый день лицо вести меняется. Поэтому хлеб просят на день, не больше. Завтра будет другой день и другой хлеб, вестник будет другой с другим лицом. Завтра вдохновение может остаться тем же, или продолжаться, если оно стойкое. Человек может не спать одну ночь, это не только можно, но и иногда нужно для сбережения напряжения, которым он живет. Другое дело не спать две ночи подряд. Неспособность к этому связана с сохранением того же лица встречи, вести: оно не длится три дня. Это связано и с тем, что сны на третий день вбирают в себя случившееся, оно на третий день уходит в сон. Через три дня пророчество меняет свое лицо, иначе оно, предупреждает Дидахе, ложное пророчество. Жизнь духа требует этой перемены, постоянной, каждодневной перемены: просить о хлебе надо каждый день, или, сказано у «Двенадцати апостолов», три раза в день. «Каждый приходящий к вам посланник да будет принят как Господь; но пусть он не остается более одного дня; если же будет нужда, то и на другой день; а если он останется на три дня — он лжепророк».

О чем речь, о перемещении тел или об опыте духа, вести, встречи? Перемещение тел бывает не каждый день, настоящая жизнь духа означает ежедневное, ежечасное движение. Поэтому скандал и хуже чем нечтение, если эти места Дидахе или соответствующие места Евангелия читают социологически. Читают и переводят так: «Уходя же от вас, посланник пусть не берет ничего кроме хлеба, необходимого ему в пути до тех пор, пока он не остановится в следующем месте; а если он просит денег — он лжепророк» (11,6). Прочитаем без добавлений: «Уходя, апостол пусть не берет ничего кроме хлеба, пока он не остановится, а если он просит денег — он лжепророк». Духу не нужна денежная (герменевтическая, истолковательная) подпорка. Мф 10,9–10: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Дух требует хлебного обеспечения, не денежного. Спаситель накормил толпу хлебами, он и преломил хлеб на Тайной Вечере, при том что деньги были в его странствующей общине: они были в ящике, их таскал Иуда. Хлеб можно взять и съесть. На деньги можно купить хлеб, но для этого надо уйти и прийти, встретиться с продавцом, поменять деньги на хлеб. В храме происходит встреча с лицом и наоборот, где встреча, там и храм, там и священное место. В храме нет места для обмена, Спаситель в храме опрокидывает столы менял. Требование принять говорящих в духе без интерпретации то же, что опрокидывание столов менял: где прямое присутствие лица, там денежные, счетные, рассчитывающие операции отменяются. «И каждого пророка, говорящего в духе, не проверяйте и не обсуждайте: потому что всякий грех будет прощен, а этот грех прощен не будет.» Хлеб в храме должен быть, деньги нет.

Хлеб и деньги выступают в решающий момент евангельского события рядом, и дважды, вдвойне, и втройне. Что на Пасху Спаситель преломляет хлеб и делит его между всеми учениками, это все помнят; он кроме того еще говорит о хлебе, цитируя Пс 40,10: «Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». Чтобы сбылось Писание, Спаситель обмакнув подает кусок хлеба — в третий раз хлеб, и уже другой хлеб чем хлеб преломления, который получили все апостолы. Хлеб Иуде Искариоту уникальный и особый, хлеб контраста и опознания. И тут же деньги: Спаситель говорит слова, которые можно понять так, что надо купить необходимое к празднику. Иуда выходит, и снова деньги: он идет брать деньги за предательство. И в третий раз деньги: он бросает деньги обратно Синедриону, чтобы деньги вернулись туда, откуда они вышли, в инстанцию расчета, занятую взвешиванием того, чья жизнь стоит больше, целого народа или одного человека.

Различение между хлебом и деньгами, прямым принятием пищи (духа) и промежуточной инстанцией счета, расчета, высчитывания, интерпретации, различает между пророком и псевдопророком: пророк берет хлеб и не берет деньги. Вокруг этого различения всё. Спаситель полон, когда говорит это, такой внезапной силы, что его голос меняется. Слово "возмутился" сказано о нем в Ин 11,38; 12,27; 13,21, больше нигде, трижды: когда Он услышал о смерти Лазаря, когда узнал о своей предстоящей смерти и когда понял неминуемое предательство, именно предательскую подмену хлеба деньгами, в контексте принятия лица, встречи, вести: лицо будет предано тем, кто занят деньгами, обменом. «Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а Принимающий Меня принимает Пославшего Меня. Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». В слове «свидетельствовать» у нас срослись два в одно, выставление себя под критику и смерть при вынесении на всеобщее обозрение правды. Это место, Ин 13, 21, говорит еще об одном: свидетельство это возмущение духа, пророческое волнение, или, как сказано уже об ап. Павле в Деян 17, 16, «заострение».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.