Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

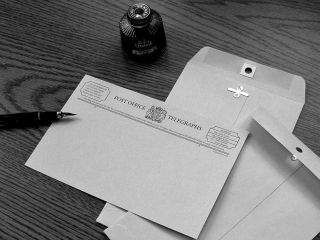

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Как скопчество в смысле хранения абсолютной чистоты при событии брака, духовного горения и соединения не исключает физического скопчества, которое всегда остается как возможность для убедительной, телесной гарантии той чистоты, так обязательное прочтение пророка и апостола не в смысле социологическом, а в каждодневном смысле встречи лица, вести, не исключает реалии, именно постоянного движения посланцев, пророков, вестников в то время, вокруг смены эпох, а придает этому историческому факту полный смысл.

Когда мы читаем в сообщениях о тогдашнем мире, о трех тогдашних мировых религиях, буддизме, манихействе и христианстве, или иудео — христианстве, или иудаизме, превратившемся в христианство, о движении их проповедников или о движении философов, пифагорейцев, стоиков, скептиков или просто риторов по всему тогдашнему свету, или слышим гордое сообщение индийского царя Ашоки о том, что его буддийское проповедники на востоке дошли до Китая, а на западе до Александрии, или в «Клементинах», якобы записях Климента Римского, что апостол Петр непрерывно движется по всему пространству Средиземноморья, или в «Житии Аполлония Тианского», как этот пифагореец занят все время тем, что движется и проповедует, мы видим тот мир захваченным движением вестей, сообщений.

На этом фоне передвижения вестей и вестников в век эллинского возрождения, или второй софистики, путешествия христианских апостолов ничего особенного не показывают, даже бледнеют. Читаем историка (ИВЛ 1, с. 493): «Колыбелью второй софистики были города Малой Азии… Отсюда дальние странствия софистов разнесли ее до последних пределов империи. Разъезды были необходимы для софиста… Поездки и выступления совершались с великой роскошью, слава предшествовала оратору и шла за ним по пятам, рукоплескания на его выступлениях доходили до настоящих вакханалий. Оратор считался воплощением человеческого идеала, поэтому преклонение перед ним было всеобщим…»

Тогда тем более важно различать пророков. При всем том, мы прочли, на обсуждении «пророка, говорящего в духе», лежит запрет! Запрет на угашение огня равносилен игре с огнем. Христианство с самого начала было риском. По сути узнать пророка можно только «по плодам», потом, после принятия на себя риска. Тем более что есть пророки, которые не учат тому, что делают.

Встречи нужны как хлеб. «Ищите лицо святых». Время приходит к концу. «Дидахе» 16,2: «Часто собирайтесь в поисках того, что пристало вашим душам: потому что не принесет вам пользы все время вашей веры, если вы не достигнете совершенства в последнее время». Сейчас заостряется все, и зло подходит вплотную, подбираясь к самому сердцу. Обманщик мира встает прямо рядом с Христом. «В последние дни умножатся лжепророки и губители и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в ненависть. Потому что, когда возрастет беззаконие, будут ненавидеть друг друга и преследовать, и предавать, и тогда подобно Сыну Божьему явится обманщик мира, и он будет творить знамения и чудеса, и земля будет предана в его руки… Тогда тварь людей (все человечество как творение) пойдет в огонь испытания.» В конце Дидахе сообщаются признаки последнего суда. Мы не беремся толковать их, скажем словами Аверинцева: «Читатель… попадает… в сферу таинственных и многозначительных символов» (ИВЛ 1, 511).

Рядом — Благая весть и страшный суд. Счастье, угроза, риск, да еще какой. В Дидахе впервые появляется слово «христопродавец», точнее, христоторговец, пускающий в операции обмена Христа и свою принадлежность к новому учению. Эта опасность — еще один повод говорить, что мы до сих пор не вполне знаем, что такое христианство. Оно ставит очень высоко планку для прыжка. — Здесь причина и того, почему не надо отождествлять Средневековье и христианство. Причина вовсе не в том, как читаем у Арона Яковлевича Гуревича, что в Средневековье кроме христианства была, скажем, народная культура, дохристианство или уже — не- христианство: чтобы так говорить, надо находиться в заблуждении, будто мы на взгляд после наблюдения можем констатировать, где христианство и где нет. Можно конечно наивно верить тому, что называет само себя христианским, но ведь в Великом инквизиторе Достоевского Христа выследили и посадили ради процветания определенного христианства. В большой части христианское богословие сложилось и работает только для обеспечения литературных амбиций.

Будем держаться формальной, воспретительной, конечно, но зато надежной нити: христианства не будет там, где нет предельности заострения и где нет тепла интимности, родного, как в таинстве брака, в отношениях мужа и жены. Без того, что проще всего назвать остротой своего, все христианство у нас в руках испаряется, остается синтез компиляций, как пишет один скорее расположенный к христианству объективный историк: «Идеологический синкретизм (или синтетизм) эпохи способствовал вторжению в христианство восточной демонологии, иранских эсхатологических и дуалистических концепций, малоазийских и египетских культов умирающего и воскресающего бога, а как только вновь созданная религия проникла в среду диаспоры, она обогатилась греческими и римскими элементами. Этот чисто эллинистический синтез различных традиций, так же как и устный по форме и прагматический по духу характер первых христианских проповедей, определил основные черты ранней христианской литературы» (ИВЛ 1, 521). С равным успехом можно было бы описывать нарцисс перечислением химических элементов, которые он вобрал из почвы корнями. Для историка — компаративиста в Евангелиях «использован метод компиляции всевозможных устных легенд, хорошо знакомый литературам Древности и Средневековья… Почти целиком в русле восточной эсхатологической литературы сложился "Апокалипсис" Иоанна, в нем возрождаются в христианской обработке вдохновенная речь и мистические озарения ветхозаветных пророков» (там же).

К теме апокалиптики относят «Пастыря» Гермы, тем более что этот текст мог войти и едва не вошел в евангельские канонические книги. О его авторе известно почти только то, что написано в так называемом «Фрагменте Муратори» (выдающийся флорентийский филолог и историк). Это список священных книг, составленный где‑то во 2 веке, где сказано: «Совсем недавно, в наше время, Герма написал "Пастыря", когда церковную кафедру в г. Риме занимал брат его Пий». S. Pius Primus, согласно Liber Pontificalis, занимал епископскую кафедру в Риме с 140 по 155. Римские христиане тогда писали еще по — гречески. Они перешли на латынь примерно через сто лет к середине 3 в.

Аверинцев: в начале «Пастыря» просто и доверительно излагается любовное переживание автора, римского раба, издали влюбленного в свою госпожу. Он в ряде видений получает за это упреки… образ женщины, в которую он был влюблен, вытесняется идеальными женскими образами Добродетели и Церкви. Эта сублимированная эротика…

Здесь лучше остановиться, чтобы не проглотить вместе с плавно текущей речью Аверинцева чего‑то лишнего. Сублимация. Этот термин Фрейда предполагает переключение, преобразование энергии, психической, или влечения, с «реальной женщины» на «идеальный образ». Но где мы видели место идеальному образу в заповедях, которые мы только что прочитали в «Дидахе»? Ни Бог, ни ближний не идеальные образы, даже если не думать, что Бог и ближний это неким образом одно и то же или что Бог это ближний из ближнего, как бы сама близость ближнего. Третья заповедь «Дидахе» — «не делай другому всего того, чего бы ты не захотел, чтобы случилось с тобой». Никто не захотел бы, чтобы он был вытеснен идеальным образом, сквернее этого случиться в близости людей мало что может. Все три первых заповеди оказываются при сублимации нарушены. С «вытеснением женщины идеальным образом» мы попадаем в тупик.

«Пастырь» Гермы это видение. «Когда я помолился дома и сидел на ложе, вошел ко мне человек почтенного вида, в пастушеской одежде; на нем был белый плащ, сума за плечами и посох в руке. Он приветствовал меня, и я ему также ответил приветствием. Тотчас же он сел возле меня и говорит мне: "Я послан от славнейшего ангела, чтобы жить с тобой остальные дни твоей жизни". Мне показалось, что он искушает меня, и я говорю ему: "Кто же ты? Я, говорю, знаю, кому я препоручен". Он говорит мне: "Ты не узнаешь меня?" "Нет", — говорю я. "Я, — говорит он, — тот самый пастырь, которому ты препоручен". В то время, пока он еще говорил, изменился его вид, и я узнал того, кому я препоручен. Тотчас я смешался, меня объял страх, и весь я разрывался от скорби, что отвечал ему так лукаво и неразумно. Он говорит мне: "Не смущайся, но укрепись моими заповедями, которые имею дать тебе. Ибо я послан, — говорит он, — чтобы снова показать тебе все, что ты видел прежде, и особенно то, что полезно для вас"».

Здесь происходит узнавание, и даже два, наложенные друг на друга. Первое узнает в незнакомом знакомого, того самого, чьим был человек с самого начала. Второе узнавание будет происходить после этого узнавания и через него, человеку будет показываться все то, что он опять же видел прежде, с самого начала. В узнавании узнается опять же родное, узнается именно как родное, но окончательным, верным узнаванием. Это гносис, кстати в греческом языке она, которая по Клименту Александрийскому покой и радость. Весь «Пастырь» Гермы это ряд радостных, спокойных узнаваний. «Во время сна, братья, явился один красивый юноша, говоря: "Кто, думаешь ты, та старица, от которой ты получил книгу?" Я сказал "Сивилла". — "Ошибаешься, — говорит он, — она не Сивилла". — "Кто же она, господин?" И он сказал мне: "Она церковь Божия". Я спросил его, почему же она стара. "Так как, — сказал он, — она сотворена прежде всего, то и стара; и для нее сотворен мир"».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.