Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Переписка 1992–2004"

Описание и краткое содержание "Переписка 1992–2004" читать бесплатно онлайн.

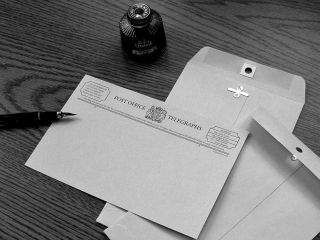

Приношение памяти: десять лет без В.В. Бибихина. Текст этой переписки существует благодаря Ольге Лебедевой. Это она соединила письма Владимира Вениаминовича, хранившиеся у меня, с моими письмами, хранившимися в их доме. Переписка продолжалась двенадцать лет, письма писались обыкновенно в летний сезон, с дачи на дачу, или во время разъездов. В городе мы обычно общались иначе. В долгих телефонных беседах обсуждали, как сказала наша общая знакомая, «все на свете и еще пару вопросов».

Публикуя письма, я делаю в них небольшие купюры, отмеченные знаком […], и заменяю некоторые имена инициалами. Другой редактуры в тексте писем нет

Коль скоро сам я человек, то думаю,

Что мне ничто не чуждо человеческое.

(Теренций, Самоистязатель I 1, 54)

Запомним: мы родились, чтобы жить вместе. И сообщество наше подобно своду, который потому и держится, что камни не дают друг другу упасть.» (95, 51–53).

Упомянув о святости всякого человека, Столяров называет третий императив Сенеки, его «золотое правило»: «Обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобой обходились стоящие выше» (47,11). Только кажется, что здесь ограничение категорического императива. Он заострен у Сенеки обращением внимания на то, как трудно и обязательно нужно считать ближним и того, кого нам не надо бояться. «Будь милосерден с рабом, будь приветлив, допусти его к себе и собеседником, и советчиком, и сотрапезником. — Тут и закричат мне все наши блюстители: "Да ведь это самое унизительное, самое позорное!" — А я тут же поймаю их с поличным, когда они целуют руку чужому рабу.» (47, 13).

«Эти настроения. внешне близки к христианскому мирочувствию» (Столяров, 302–303). Можно сказать точнее. Изложенные в порядке их важности для Сенеки, три сенековских догмата, «общение с божеством. личная связь с личным божеством» (302), «человек для человека свят» и «поступай с другими как хочешь, чтобы поступали с тобой», представляют собой почти в тех же словах три первых заповеди «Учения двенадцати апостолов».

2004

2 января 2004

Re: Happy New Year!

Дорогой Владимир Вениаминович,

спасибо за Вашего Сенеку. Вы смеетесь над моим докторством, и в самом деле, я ведь ничего почти не читала, никогда не занималась христианскими текстами, как Вы. Почему я позволяла себе это делать? Я думаю, потому что мне казалось, что каким‑то образом и так, через богослужение главным образом, но и через предание — то есть, общение с этими святыми, о которых идет речь в Дидахе, с членами Церкви, со свидетелями — узнаю что необходимо. Как обычно и узнавали все некнижные люди. В отношении богословия я некнижный человек. Правда, у меня почему‑то нет вкуса к исследованию книг. Да, предание для меня первее (Вы усмехнетесь: как и полагается

православным). Первее и понятнее, чем чтение (хотя присутствие тоже можно толковать, и криво в том числе). Я понимаю Ваше оправдание античности и сама ее очень люблю (тоже больше в картинках, чем в текстах) — и мне понятно, что многое, многое общее, и в других древностях тоже (что любил показывать Л. Толстой). Но в самых похожих на христианские мыслях (как в Сенеке, о котором Вы говорите, или как в Спинозе) мне непосредственно ощутим другой градус — или другая влажность. Что‑то в общем простейшее физическое другое. Я не скажу Вам ничего нового, сказав, что существо христианства — сам Христос. Радикальное и родное, как Вы пишете, очень ясно называют свойства этого состояния, христианства. Но последнее слово для меня не они, а Он Сам. На этом месте мы никогда с Вами не можем объясниться. Может быть, попробую так выразить свое «унюхивание» христианского. Где Христос

— там жизнь. Где Сенека — нет, всё же не жизнь, а метод жизни. Сказал ли бы Сенека — или Спиноза, или Лейбниц — что лучше всего понимает учение о жизни женщина, которая вылила склянку с миром? Я спрашиваю, потому что мало их читала. Может, они бы тоже это одобрили. А Христос сказал: везде, где проповедуется Евангелие, ее вспомнят. Больше Он этого ни о ком не сказал. И это Его обещание всегда приносит мне счастье, сколько не вспоминай. Вот где благая весть (или добрые новости) о жизни. Я как та женщина, которая, увидев это, воскликнула: «Благословенно чрево носившее Тебя!» А для многих (не только для Иуды) это нелепо и непривлекательно. Попробуйте объяснить моей маме, что хорошего в этом пролитии мирра.

Про хранение огня мне очень у Вас нравится. Отец Иоанн рассказывал, как он навещал волжских «беседников» и они называют друг друга «хранящие жизнь» — «а, он тоже жизнь хранит!» — то есть, живет по их устоям.

Поклоны Вам передают все, кто были у меня на дне рождения, и Ги, который сегодня звонил. Все желают Вам облегчения и силы.

Оле мой нежный привет, и мальчикам.

С Новым Годом!

Ваша

ОС

5 марта 2004

Тема: Память

Ольга Александровна,

спасибо за появившиеся на русском языке новые замечательные тексты, особенно длинный[117]. Разумеетсяредко кто был так мало озабочен собственной «оригинальностью», «непохожестью», пресловутым «страхом влияния». Такого рода заботы кажутся слишком суетными рядом с тем, чем он занят. Дело не в том, что его тексты сообщают знания (еще бы, и знания редкие, обширные и увлекательные!): но они сообщают нечто поважнее — они помогают не умирать заживо, они помогают не сдаваться тому «духу времени», который люди в каждое время считают чем‑то совершенно особенным, необсуждаемым, небывалым прежде, но который во все времена одинаково враждебен одному: осуществлению человека.

Аверинцев видел вещи с особой точки зрения: с той, навстречу которой они раскрываются. Другие исследователи берут свои предметы мысли приступом, или заслоняют их собственными «концепциями», или орудуют ими, или говорят об их непроницаемости для нас — Аверинцев показывал нам мир смыслов самостоятельных и при этом готовых к собеседованию, к участию, к вниманию. Такая позиция неистощима и такой поворот речи никогда не перейдет в самоповторы. С такой точки зрения можно смотреть на самые разные вещи, и все они сообщат взгляду нечто новое и нужное. Не только теперь у нас нет ощущения, что Аверинцев уже сказал все, что мог, — мы не смогли бы решить так и если бы он продолжал жить и работать еще десятилетия. Он рано нашел этот ключ понимания вещей — чудесный ключ, не отмычку — который открывает не только умственные, религиозные, художественные сокровища прошлого, но и события современности, еще не нашедшие воплощения. Не менее чудесно то, что он его не потерял — как многие, пережившие раннее прозрение. Аверинцев — не музейный хранитель прошлого: и тогда, когда он пишет, скажем, о Плутархе, — он мыслит о настоящем, из которого открывается и прошлое, и будущее, «и широта, и глубина, и высота». Этот ключ, я думаю, можно назвать Премудростью, которой он посвятил столько чудесных размышлений, — той библейской Премудростью, о которой сказано, что она «дух человеколюбивый», иначе переводя, «дух, дружественный человеку».

Сергей Сергеевич любил строки Мандельштама:

И когда я усну, отслуживши, Всех живущих прижизненный друг — и, мне кажется, произносил их как бы от первого лица. Несомненно, он понимал собственную жизнь как служение («служба понимания», его определение филологии) — и несомненно, он был прижизненным другом всех живущих. Мы слышим этот дружественный голос в его письме, в его обращении к читателю — доверяющем и уважительном, который так отличает его от почти всего, что пишется у нас, и не только у нас. Дружеское отношение предполагает отсутствие и высокомерного, и заискивающего отношения к другому, свободу и от страха перед ним — и от желания овладеть им. Это негативное описание дружбы; позитивное же состоит в реальной, глубокой заинтересованности другим. Дружеский голос Аверинцева прозвучал в нелюдимом, ожесточенном, забитом и развязном обществе, каким стало наше к 70–м годам: это было неожиданнее, чем любой эпатаж, и в настоящем смысле бескомпромисснее.

В предисловии к последней изданной им книге («Псалмы Давидовы». Перевод С. С. Аверинцева. — Дух и литера, Киев 2003) Аверинцев говорит о простоте и сложности. «Потом (после простоты Псалмов — О. С.) придут сложные мысли, упорядоченные вероучительные тезисы…. И благословенна эта сложность…. И неправ был Лев Толстой, когда ему хотелось разрушить сложные системы догматики, и литургии, и дисциплинирующих условностей культуры — ради опрощения. Но ведь когда‑то сердце просит простоты: не опрощения и не упрощения — первоначальной простоты». Сложность и простота не относятся как добро и зло, вот что говорит Аверинцев. Есть благо сложности и благо простоты. Сердце когда‑то просит одного и когда‑то — другого. Зло в другом: в дурном упрощении и в дурной запутанности. Дружелюбный дух я хотел бы прийти 19 марта[118], и я сам конечно ничего сказать не могу; не потому даже что так много уже сказано, а скорее потому что лучше уж тогда почитать записи об Аверинцеве. Вы знаете, у Натальи Серафимовны я сказал, что не могу говорить о Лосеве и читал Аверинцева. Было много народу, и все так слушали. Только когда начались «вопросы», то всех сразу повело в приниженно благочестивую плоскость, «кто мы такие в сравнении», в этом духе. Я не вынес, молча встал, не демонстративно, и все пошли пить чай.

Лосева я прочитал только несколько фраз, где он говорит о Скрябине (сравнивая с Ницше), потому что на фортепиано играл Скрябина периода его профессорства, и по — моему удивительно хорошо, профессор Игорь Никонович из музыкальной академии Гнесиных.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Переписка 1992–2004"

Книги похожие на "Переписка 1992–2004" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004"

Отзывы читателей о книге "Переписка 1992–2004", комментарии и мнения людей о произведении.