Антоний Голынский-Михайловский - О молитве Иисусовой и Божественной Благодати

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати"

Описание и краткое содержание "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати" читать бесплатно онлайн.

Дорогие читатели!

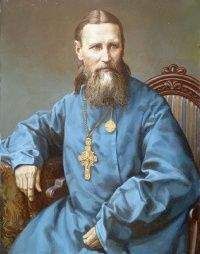

Перед вами келейные записи архиепископа Антония (Голынского-Михайловского) — подвижника XX века, опытно прошедшего путь молитвенного подвига. Работа писалась в конце 50-х годов для узкого круга единомышленников. То было время, когда в нашей стране царил абсолютный дефицит духовной литературы и подобные тексты были редкостью даже в «самиздате». Но думается, что и сегодня, при всей доступности аскетических писаний, этот труд может быть интересен для тех, кто движим стремлением приобщиться к молитвенной традиции отцов Православной Церкви. В книге, на основе личного опыта, представлено святоотеческое предание об умном делании, обобщенно изложено учение отцов-аскетов об Иисусовой молитве, о действии благодати Божией.

Непосредственно к теме молитвы Иисусовой свт. Игнатий обращается в своих трудах неоднократно. В пятитомном издании его писаний этой теме посвящены следующие страницы[97]: том 1 — «Беседа старца с учеником» (сс. 205–297); том 2 — «Слово о молитве умной, сердечной и душевной», «Слово о молитве Иисусовой» (сс. 202–313); том 5 — «О молитве Иисусовой»: главы XXIII–XXVI (сс. 107–117). Краткие высказывания, замечания и советы по поводу Иисусовой молитвы встречаются также во многих письмах святителя.

Свт. Феофан Затворник, рассуждая о душеполезном чтении, подчеркивает, что задачи в духовной работе и для монаха, и для мирянина в основе одни и те же. Соответственно, святитель не только не возбраняет мирянам чтение сугубо аскетических трудов, но всем настойчиво рекомендует изучать отцов, пишущих о молитве, трезвении и прочих монашеских добродетелях: «Полагаю, что всякое наставление, составленное отшельником и для отшельников, есть сладостное духовное брашно и для всякого ревнителя о спасении. Там найдет он нужное себе я сумеет приложить то к своему быту… Вот почему добрые миряне, ревнующие о спасении души, читать не начитаются аскетических отеческих писаний Макария Великого, Исаака Сирианина, Лествичника, св. Дорофея, Ефрема Сирианина, „Добротолюбия“, Варсонофия и Иоанна и прочих». О тех же, кто чуждается наставлений указанных отцов, считает святитель, «сами видите, что надо сказать: „Духа Христова не имеют“. Жестоко слово сие, да что делать-то!»

В «Добротолюбии» святитель советует прежде всего тексты Исихия, Филофея, Феолипта, Никифора, Диадоха, и добавляет: «С помощью их поймете, что такое трезвение, бдение духовное и бодренность… Но не все в „Добротолюбии“ читайте. И тех довольно, что указаны… Из них каждый день прочитывайте сколько-нибудь. Много не надо читать. Прочитавши что-нибудь, жуйте то, пока дойдет до сердца. И довольно. Вот вам и признак полезного чтения! Когда какое место так займет, что все мысли и внимание сосредоточатся в нем, это хорошо. Всякое другое чтение есть праздное». Особенно выделяет святитель среди отцов прп. Исаака: «Сейчас развернул св. Исаака Сирианина — сего единственного учителя трезвенной жизни. Где бы вы ни были, возьмите с собой эту книгу… Там поглубже все дело прописано и весь путь Божий выяснен, как на ладони»{263}.

В уставе прп. Паисия (Величковского), составленном в Молдавии, есть такие строки: «Какие же отцы учат об умной молитве? Св. Иоанн Златоуст, св. Каллист II, патриарх Цареградский, св. Симеон, митрополит Солунский, св. Диадох, епископ Фотикийский, св. Исихий Иерусалимский, св. Нил Синайский, св. Иоанн Лествичник, св. Максим Исповедник, св. Петр Дамаскин, св. Симеон Новый Богослов, св. Григорий Синаит — все эти и другие святые отцы учат об умной молитве»{264}.

Императрица Александра Феодоровна за год до мученической кончины записывала в своем духовном дневнике «Сад сердца» размышления о чтении Священного Писания: «Библию следует изучать умно. Её следует изучать тщательно, так как каждая ее часть полезна для назидания, для исправления, для утешения, для помощи. Слово Божие — это лампада. Где бы она ни светила, она высвечивает какие-то изъяны, пятна, пороки в сердцах и жизнях. Где бы ни звучало слово Христа, оно обнажает и омывает недостатки… Библия содержит возвышенное духовное учение, которое направлено на то, чтобы преобразить возделываемую землю в Небесный сад. Слово Христа должно делать свою работу изнутри, поэтому оно должно попасть в наше сердце, и мы должны позволить ему в нас поселиться — мы должны принять это слово в свое сердце… Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Когда мы читаем Библию, мы находим в ней, от начала до конца, слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что Он их любит, что Он их друг и что Он хочет им добра. В Скрижалях нет ни одной главы, которая не открывала бы нам тем или иным способом Божию милость. Вот что делает Библию такой драгоценной книгой для тех, кто пал духом, оскорблен, разочарован, одинок, изнемогает в борьбе. Библия, как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния»{265}.

Чтение святых отцов побуждает к благотворному забвению тленного мира, но все же не стоит излишне увлекаться, забывая, кто мы такие и где мы теперь находимся. Книги, написанные отцами-созерцателями, это не популярные издания для воцерковляющихся — это специальная литература, предназначенная главным образом для подвижников, уже прошедших деятельный период, готовых войти в благодатный период духовной жизни — созерцательный. Все мы, если и подвизаемся, то находимся лишь в пределах деятельного периода. Для нас эти книги не могут быть практическим пособием. Они для нас питие духовное, они должны служить возгреванию нашего духа, указывать общее направление, действуя вдохновляюще, дабы мы в полной мере возревновали о подвиге.

Читая книги, возводящие мысль к духовным вершинам, хорошо было бы помнить слова прп. Макария Оптинского: «Святые и богоносные отцы написали о великих дарованиях духовных не для того, чтобы всякий безрассудно стремился к получению их, но для того, чтобы не имеющие оных, слыша о таких высоких дарованиях и откровениях, получаемых достойными, сознавали свою глубокую немощь и великое недостоинство и невольно преклонялись к смирению, которое паче всех деланий и добродетелей нужно для ищущих спасения»{266}.

А вот как предостерегает свое духовное чадо свт. Макарий (Невский)[98]: «Читаешь Библию — это хорошо, но неопытному небезопасно. Читающему Библию нужно иметь под руками толкование. Есть поговорка: „Зачитался Библией“, то есть сбился с толку чтением Библии без толкования»{267}.

К благоразумию призывал своих чад прп. Никон Оптинский. Остерегая их, он завещал: «Такие книги, как Исаак Сирин, с глубоким содержанием, надо читать с осторожностью. То, что там для новоначальных сказано, для нашего времени преуспевшим только доступно, а многое и совсем нельзя применить, тогда будет раздвоение в душе. Поэтому такие книги надо читать не для того, чтобы вполне применять к себе, а для настроения. А иначе может быть очень плохо: в самомнение, в прелесть можно впасть и повредиться»{268}.

Прп. Феодор Санаксарский[99] вовсе запрещал своим послушникам самостоятельное чтение. Старец объяснял: «Читать книги вам, новоначальным, по кельям, кроме трапезы[100], в моей обители не позволяется: ибо вы не столько заимствуете из них полезное для души, сколько навыкаете толковать на разорение душевного спасения, что не вы сами, а другие не так живут»{269}.

В келейных записках прп. Варсонофия Оптинского тоже есть мысли по этому поводу: «Читать надобно книги деятельные, относящиеся до христианской жизни. Умозрительные, или созерцательные, нам не под силу. Созерцание прилично созерцательной жизни, а сия приходит по очищении от страстей заповедями Христовыми, и ей сама благодать научает… После книг Св. Писания Нового Завета монашескую азбуку составляют превосходные, духовно сладостные и всем доступные писания св. Аввы Дорофея и св. Иоанна Лествичника… Славянское „Добротолюбие“ (не все подряд, но статьи из него по указанию опытного духовного отца), также и „Добротолюбие“ в русском переводе»{270}. «Пятый том сочинений еп. Игнатия [Брянчанинова] заключает в себе учение св. отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать писания св. отцов. Очень глубоко смотрел еп. Игнатий, и даже, пожалуй, глубже в этом отношении еп. Феофана [Затворника]. Слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта»{271}.

Архиепископ Феофан (Быстров) в своих письмах замечает: «Нужно говорить не столько о том, кого нужно читать, сколько о том, как нужно читать. Читающий с рассуждением может все читать, а кто не имеет рассуждения, тот должен или читать под руководством кого-либо из имеющих рассуждение, или, в случае отсутствия такового, на первое время ограничиться чтением вселенских отцов и учителей Церкви», а именно: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, а из русских — свт. Тихона Задонского{272}.

19. Трезвение (K стp. 68)

Молитвенное сочетание ума с сердцем — важнейший момент на пути подвига. Именно теперь, по восшествии на степень умно-сердечную, человек может начинать настоящую брань с помыслами, здесь можно приступать к тому, что, собственно, и названо у святых отцов трезвением, или хранением ума, и является битвой за чистоту молитвы. До этих пор, пребывая на степени молитвы умной, в полной мере осуществить такую борьбу было невозможно.

Дело в том, что, молясь умно, вне соединения с сердцем, ум пребывает в том же мысленном пространстве, что и приходящие помыслы, а посему он не способен увидеть их приближение, распознать их на первой стадии — на стадии прилога (или приражения). Ум замечает их только на второй стадии — стадии сочетания, когда уже вовлечен в обдумывание помысла, в собеседование с ним. Здесь помыслы могут с успехом отсекаться, пока дело не дойдет до греховного сосложения, но поскольку такое отсечение происходит всегда с некоторым запозданием (после сочетания), то оказывается невозможным сохранить ум чистым от помыслов. Можно сказать, что в этом случае ведутся уличные бои, когда противник уже ворвался в город и сражение идет внутри города.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати"

Книги похожие на "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антоний Голынский-Михайловский - О молитве Иисусовой и Божественной Благодати"

Отзывы читателей о книге "О молитве Иисусовой и Божественной Благодати", комментарии и мнения людей о произведении.