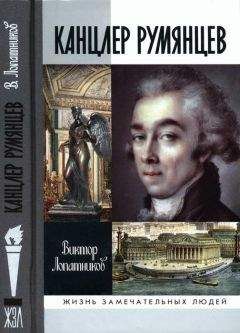

Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Описание и краткое содержание "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать бесплатно онлайн.

Заслугам Николая Петровича Румянцева (1754—1826) — политика, дипломата и патриота-государственника, служившего на ключевых постах правящего кабинета Александра I, на страницах политической истории России почти не оставлено места. А ведь этот богатый, блестяще образованный вельможа стремился избавить страну от кровопролития и разорения, заключая важные международные договоры, старался побороть экономическую отсталость, развивая торговлю, прокладывая водные пути, строя города…

При этом духовную основу повседневной жизни Румянцева составляла просветительская деятельность. Он прослыл выдающимся меценатом, собирателем книг и памятников славянской культуры. Его коллекции легли в основу Румянцевского и других музеев.

К началу XIX века российская государственность, опирающаяся на монархическую систему власти, обладала достаточным запасом прочности. Более того, революционные события 1789 года во Франции, сопровождавшиеся ужасами и катаклизмами, в известной мере консолидировали российскую элиту. Патриотически настроенная часть дворянства, извлекая уроки из европейских событий, стремилась делать все возможное для укрепления существующего режима. Настрой против «революционной заразы» подкреплялся надеждами на появление фигуры «просвещенного правителя», который сумел бы обновить монархическую систему, вдохнуть в нее свежие силы. Таким самодержцем представлялся великий князь Александр Павлович, по тем временам наиболее образованный кандидат в монархи Европы. Будущее России беспокоило мыслящую часть общества, да и сам наследник время от времени выказывал радикальные политические взгляды. Задолго до той поры, когда Александр обрел полноту власти, он в тайно переданном в Швейцарию в 1797 году письме Лагарпу сетовал на деяния своего отца: «Мое несчастное Отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое сердце…»{49}

Вступая в 1801 году на престол, Александр 1 торжественно заявил о святой приверженности политическим принципам своей венценосной бабки Екатерины II. Считая себя представителем «просвещенного абсолютизма», он желал направить царствование «на коренную пользу Отечества», надеялся «примирить частные интересы и унять рознь, заставить людей сотрудничать в достижении одной и единой цели — всеобщей пользы»{50}.

Молодой самодержец вызывал всеобщие симпатии. Его заявления о том, каким он видит грядущее царствование, а с ним и будущее России, вдохновляли. Разные слои населения проявляли инициативу и готовность к действию. Казалось возможным заселить страну «вольными хлебопашцами», преодолеть произвол чиновников, реконструировать административную власть, просветить россиян и сделать их образованной нацией, по-европейски благоустроить страну, для других государств и народов открыть Россию заново…

* * *Восторженную реакцию вызывали объявляемые один за другим императорские указы, касающиеся отмены прежних ущемлений гражданских прав, норм общественного поведения. Церемонии оглашения указов в Сенате проводились в присутствии Александра. Атмосфера «верноподданнических манифестаций» свидетельствовала о единодушной поддержке избранного курса. Уже первыми манифестами восстанавливались положения Жалованной грамоты дворянству, их права на сословное самоуправление, возобновлялось действие Городового положения. Отменялся запрет на экспортно-импортные операции, восстанавливались прежние права купечества. Законопослушные граждане получили права на свободный выезд за пределы страны. Объявлялась амнистия беглецам, укрывавшимся за границей. Особое значение имело «уничтожение тайной экспедиции и о ведении дел в оной» — зловещий департамент политического сыска прекратил свое существование. Дела о «посягательствах на персону самодержца и государственные устои» сдавались в архив. Объявлялась амнистия всем, кто находился под судом и следствием, кроме «смертоубийц, разбойников и лихоимцев». Отменялись телесные наказания. Приговоры за особо тяжкие преступления дозволялось заменять высылкой на поселение. Восстанавливалась справедливость по отношению к генералам, офицерам, гражданским чиновникам, несправедливо отстраненным от службы. Не забыли и о крестьянстве. Обещания государя касались налогов и повинностей, где «никакого прибавления и нового какого допущено не должно». Указом, по которому право покупать незаселенные земли получали лица недворянского сословия, ограничивалась монополия главных землевладельцев России. Новое царствование заявило о себе решительной отменой внешних атрибутов прежнего правления. Ликвидировались виселицы, установленные в городах, в присутственных местах. Отменялась регламентация в гражданской одежде, военной амуниции и экипировке. Воинским формированиям возвращались прежние исторические названия.

* * *Особую приподнятость общественному настроению придавало приспевшее столетие Петербурга. Подготовка юбилейных мероприятий велась на протяжении всего 1802 года. Главные официальные торжества состоялись 16 (29) мая 1803 года на Сенатской площади и прилегающей акватории Невы. Преклоняя знамена, перед памятником Петру I парадным маршем проследовала ведомая государем 20-тысячная войсковая колонна. На палубе 110-пушечного корабля «Гавриил» был выставлен ботик Петра I. Караул несли четыре столетних старца… Живой «реликвией» стал 107-летний старик-капитан, некогда носивший следом за Петром мерные жерди для разметки местности под Петергофом… Торжественный молебен в Петропавловском соборе завершился церемонией возложения на надгробие Петра золотой юбилейной медали «От благодарного потомства».

Между тем в правящих верхах шел куда более глубокий процесс. Жить так, как прежде, не позволяли не только уроки деспотичного самовластия Павла I, но и то обстоятельство, что на смену пришел молодой неопытный монарх, который легко мог подпасть под непредсказуемое влияние. Решение о создании в кратчайшие сроки Государственного совета при императоре «для рассуждения и уважения дел государственных» ставило своей целью прежде всего умерить общественные настроения. Персональный состав из именитых сановников давал понять обществу, что совет надежно защищает государственные устои от колебаний и коренной ломки и избавляет монархическую власть от ошибок и неблагоразумных решений. Многих тогда питала надежда, воспользовавшись неопытностью и растерянностью молодого самодержца, внести коррективы в монархическую модель управления, перераспределить властные полномочия внутри государственных структур. Взгляды на то, в чем нуждалась Россия, что можно и нужно изменить указаниями сверху, у участников в заговоре против Павла I и у тех, кто оставался в стороне, по существу совпадали. Слово «конституция» в 1801—1803 годах не сходило с уст очень разных представителей высшей русской аристократии, таких как А.Р. и С.Р. Воронцовы, Н.И. Панин, П.А. Зубов, П.В. Завадовский, Г.Р. Державин, не говоря уже о молодых друзьях императора: П.А. Строганове, Н.Н. Новосильцеве, А.Е. Чарторыйском, В.П. Кочубее. Примерно на тех же позициях стояли С.П. и Н.П. Румянцевы, А.Б. Куракин, Н.С. Мордвинов. Ограничить самовластие, восстановить Сенат в правах, ввести конституционные нормы по типу тех, что утвердились в некоторых европейских государствах, а главное, упразднить крепостничество — вот проблемы, обсуждаемые с Александром I в официальной обстановке и за ее пределами, а также в направляемых ему записках, мемуарах, проектах. Каждый на свой лад излагал мысли об «установлении определенных рамок», об «умеренных» ограничениях царского деспотизма. В одних умах витали идеи, почерпнутые из французской Декларации прав человека и гражданина, в других — желание изучить все имевшиеся конституции и «составить из них нашу». Всем хотелось укрепить намерения императора, направить его мысли в конструктивное русло. Однако обстановка в обществе, нравственная атмосфера вокруг Александра не располагали к выработке столь важных решений. Запугиваемый с разных сторон опасностью «взволновать дух народа», вынуждаемый выслушивать разноречивые мнения царь не мог сполна оценить достоинства многочисленных предложений. О сложно запутанной обстановке в первые дни, месяцы и годы царствования, о способах реформирования монархических устоев страны, предлагаемых представителями разных групп, рассказывает, воссоздавая те события, историк М.М. Сафонов. «В результате острой внутриполитической борьбы, — резюмирует автор, — широко задуманная программа социально-политических реформ свелась лишь к преобразованиям государственного устройства, которые способствовали дальнейшему укреплению самодержавия»{51}.

* * *Многое объяснялось неопределенностью в правящем эшелоне. Корпорация, которая свергла Павла I, к тому времени не утратила прежнего влияния. В любой момент следовало ожидать чего угодно, не исключая угрозу жизни и ему, и членам императорской семьи. Самодержец находился в более чем сложном положении. Его отец, император Павел, как было объявлено, умер «своей смертью», от «апоплексического удара». Преследовать, отдалять от государственного управления участников заговора при «объективных обстоятельствах» ухода из жизни императора не было причин. Среди непременных членов Государственного совета — активные организаторы и исполнители заговора — братья П.А. и В.А. Зубовы, санкт-петербургский военный губернатор П. Пален… Каждый из них был вправе считать себя причастным к основанию нового царствования, а все вместе «они доставили Александру Престол». По сути это было правдой. Но другая сторона этой правды была столь же неопровержима — эти люди оставались убийцами. Держать при себе государственных преступников, едва ли не каждый день общаться с ними — для чувствительной натуры Александра было отнюдь не легко.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Книги похожие на "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение"

Отзывы читателей о книге "Канцлер Румянцев: Время и служение", комментарии и мнения людей о произведении.