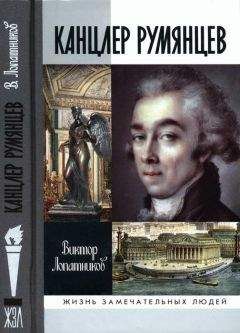

Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Описание и краткое содержание "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать бесплатно онлайн.

Заслугам Николая Петровича Румянцева (1754—1826) — политика, дипломата и патриота-государственника, служившего на ключевых постах правящего кабинета Александра I, на страницах политической истории России почти не оставлено места. А ведь этот богатый, блестяще образованный вельможа стремился избавить страну от кровопролития и разорения, заключая важные международные договоры, старался побороть экономическую отсталость, развивая торговлю, прокладывая водные пути, строя города…

При этом духовную основу повседневной жизни Румянцева составляла просветительская деятельность. Он прослыл выдающимся меценатом, собирателем книг и памятников славянской культуры. Его коллекции легли в основу Румянцевского и других музеев.

Французская полиция перехватила в Вене письмо остававшейся в России эмигрантки, г-жи Нуасвиль, адресованное камергеру австрийского императора О. Дониеллу. Вот как она описала церемонию похорон Павла I: «Я видела, как этот князь Александр Павлович шел по собору, предшествуемый убийцами своего деда, окруженный убийцами своего отца и сопровождаемый, по всей видимости, своими собственными убийцами»{39}.

Глава третья.

«В СЛУЖБЕ — ЧЕСТЬ»[7]

В сентябре 1801 года на пути в Москву, где ожидалась торжественная церемония «коронования на царствование», Александр I, может быть впервые, теперь уже как полновластный хозяин, вынужден был взглянуть на российские реальности. 23-летний самодержец едва только входил в роль верховного правителя России, оттого ему так резко бросались в глаза неустроенность, беспорядок. Он в ту пору был преисполнен желанием искоренять зло, бороться с недостатками, обновлять, отстраивать.

«Граф Николай Петрович! Извещаясь по слухам и удостоверяясь по расспросам, на месте учиненным, что Московская дорога, незадолго до моего путешествия исправленная, не была для всех открыта, но одну ее часть берегли только для меня, а другую в самом дурном состоянии бывшую оставляли для проезжающих, которые принуждены были терпеть всю невыгоду беспокойства. Конечно, не под Вашим еще начальством таковое несообразное и воле моей совершенно противное учинено было; а потому и отношусь к Вам с тем единственно, чтобы Вы чиновникам дорожной экспедиции дали почувствовать, сколь неосмотрительно поступили они в сем случае и совсем пренебрегли то правило, что когда с одной стороны полезно и нужно содержать дороги в порядке и исправности, то с другой справедливо, чтобы оными все и каждый без различия состояний пользовались свободно. Я уверен, что при начальстве Вашем над сею частью ничего по оной не случится такого, чтобы служило к предосуждению, к стеснению путешественников в таких правах, которые должны быть общие и для всех без изъятия равных»{40}.

Полного представления о состоянии Петербургского тракта — главной дороги империи, в силу принятых загодя мер у Александра I сложиться не могло. Она и далее оставалась такой, как об этом пишет очевидец, маркиз де Кюстин, путешествующий по России в 30-е годы XIX века[8].

«Путешествовать на почтовых из Петербурга в Москву, это значит испытывать несколько дней сряду ощущения, пережитые при спуске с “русских гор” в Париже. Хорошо, конечно, привезти с собою английскую коляску с единственной целью прокатиться на настоящих рессорах по этой знаменитой дороге — лучшему шоссе в Европе, по словам русских и, кажется, иностранцев. Шоссе, нужно сознаться, содержится в порядке, но оно очень твердо и неровно, так как щебень достаточно измельченный, плотно утрамбован и образует небольшие, но неподвижные возвышенности. Поэтому болты расшатываются, вылетают на каждом перегоне, на каждой станции коляска чинится, и теряешь время, выигранное в пути, где летишь в облаке пыли с головокружительной скоростью урагана. Английская коляска доставляет удовольствие только на первых порах, вскоре же начинаешь чувствовать потребность в русском экипаже, более приспособленном к особенностям дороги и нраву ямщиков. Чугунные перила мостов украшены императорским гербом и прекрасными гранитными столбами, но их едва успевает разглядеть оглушенный путешественник — все окружающее мелькает у него перед глазами, как бред больного»{41}.

Барон Модест Корф, видный сановник в годы правления Николая I, в своем дневнике за 1843 год сообщает об инспекционной поездке из Петербурга в Москву главноуправляющего путями сообщения П.А. Клейнмихеля. «Клейнмихель, прибыв в Москву, представил Московское шоссе в распорядительном приказе своем в самом горестном положении… Оно потеряло свой профиль; щебеночная насыпь значительно утопилась, а местами совсем уничтожилась, так что осталось одно земляное полотно и пучины. На уцелевших местах много колей и выбоин, барьерные камни вспучились, при въездах на мосты толчки сильные, канавы не имеют стока для воды, откосы безобразны, много верстовых столбов и надолбов сгнило…» Но положение Московского шоссе, продолжает Корф: «…все еще ничего в сравнении с тем, которое устроено за Москвою до Тулы. От Серпухова до Тулы оно открыто только в прошлом ноябре, а между тем совершенно уже неудобно к проезду. На переезде от Москвы до Подольска всего 32 версты, minimum времени полагается теперь — 10 часов! Большая дорога совсем ставлена, и все ездят в объезд, а между тем крестьяне, через дачи которых проложен этот объезд, пользуются обстоятельствами, прорывают овраги и ямы и, кроме остановки, вымогают большие деньги, чтобы потом переволочить через них проезжающих. Бородинская игуменья Тучкова была тут опрокинута с экипажем и переломила себе руку. Посмотрим, что сделает Клейнмихель против всех этих мерзостей…»{42}

Помимо отвратительного состояния дорог, у Александра имелось немало других поводов для огорчения. Первые полгода царствования не принесли ему ни радости, ни удовлетворения. Терпели крушение мечты и намерения, какие он вынашивал, будучи наследником. Обсуждение крестьянского вопроса, подходов к преобразованию государственного управления утопало в нескончаемых словопрениях. Государственное хозяйство, финансы находились в бедственном положении. Тяготило официальное окружение, от которого он не решался избавиться. Вызванные им из-за границы молодые друзья, как и его воспитатель и наставник Ф.С. Лагарп, пытались вдохновить начинающего самодержца, однако колебания и сомнения его не покидали.

Александр вез в Москву проект «Грамоты российскому народу». Этим документом ему хотелось заявить о себе как о самодержце новой формации. Он мечтал стать представителем «истинной монархии», для которой законы, охраняющие права граждан, являются высшей ценностью, однако не стал оглашать документ. Убоялся непредсказуемых последствий. При коронации Александр выглядел унылым и подавленным, церемония прошла без должного подъема. Было ли такое состояние вызвано приливом угрызений совести, поскольку предстояло принять на себя корону убитого по его вине отца? Или это были сомнения и колебания, так и не позволившие объявить то, что ему казалось нужным и важным? Скорее всего, это были душевные терзания человека, которого устрашил последний шаг к обладанию властью в таком государстве, как Россия.

* * *Что представляла собой Российская империя в начале XIX столетия? Самая большая по территории (17,4 миллиона квадратных километров) страна во многом уступала ведущим государствам Европы с Британией во главе. Часть проблем проистекала из-за ее обширности, феодального уклада жизни, многонационального состава населения, низкого плодородия земли, бездорожья и, наконец, сурового климата. По мнению Мауно Койвисто, «в стремлении России к расширению своих границ объединились три фактора: получить в свое владение плодородные земли, распространить православную веру и объединить славян под эгидой России»{43}. В этом, по его мнению, состояла «русская идея». 37-миллионное население размещалось в основном в сельских районах центра и севера европейской части. Две столицы: Санкт-Петербург и Москва, каждая с населением около 250 тысяч человек, концентрировали в себе административную и духовную власть. И если Петербург в течение ста лет перенимал передовой опыт государств соседней с ним Европы, то Первопрестольная выступала носительницей консервативных, патриархально-церковных традиций. Характерно, что церемония «коронования на царствование», означавшая вступление на престол нового российского самодержца, как издревле повелось, происходила именно в Москве, в Успенском соборе Кремля.

Закрепощение крестьян в середине XVII века было предопределено условиями выживания неокрепшей российской государственности. На протяжении двух веков Руси на пределе сил приходилось противостоять на севере и западе угрозам со стороны Польши, Литвы, Швеции, на юге — татарам. Ситуация отягощалась дефицитом сил в аграрном хозяйстве и растущими военными потребностями. Возделывать малоплодородные земли и одновременно решать военные задачи Московии приходилось ценой тотальной эксплуатации сельского населения{44}.

* * *В средневековом, крепостническом укладе жизни сохранялось много такого, что говорило о жестокой, азиатско-византийской природе российской государственности. Причины отсталости России коренились в архаичных способах и формах управления, в узаконенном рабстве — крепостном праве, в разделяющем общество сословном неравенстве. Крепостные крестьяне, составлявшие 9/10 населения, были собственностью 3—5 процентов русского поместного дворянства, насчитывающего 110 тысяч семей. Среди них выделялись древние влиятельные кланы: Воронцовы, Вяземские, Шереметевы, Шуваловы, Голицыны, Юсуповы, Гагарины… Невежество и нищета, дикие формы отправления наказаний в сочетании с произволом в экономической жизни, череда нескончаемых военных предприятий — все это усугубляло картину. Грамотность населения не превышала 5 процентов. На доступность образования влияли древние предрассудки и набожность «черни». Власть же одолевали страхи проникновения «крамолы», которую усматривали в книгах, как своих, так и заграничных. Многое из того, что требовало преобразования, реформ, откладывалось на неопределенное время. Нерешительность и непоследовательность — исторически наследуемые свойства стоявшей у кормила Российского государства элиты. На самом деле проблемы российского общества определялись бесправием наиболее многочисленной, бедной и отсталой части населения — крестьянства. Любое предложение властям о каком-либо изменении его положения пугало непредсказуемыми последствиями. Это состояние в простой и ясной формуле «удачно» выразил Е.Ф. Канкрин — министр финансов в правящем кабинете Николая I. В тех случаях, когда затрагивались вопросы, требующие от власти радикальных решений, он не уставал напоминать: «…недостатки старого известны, а нового скрыты». Произносимые на разных уровнях опасения и возражения сводились к обоснованию особенности русского пути и в силу этого неприменимости к России «общего аршина». Стабильность власти опиралась на страх, на акции устрашения, на репрессии. В ходу были торговые казни. Любой помещик имел право отдать своего крепостного в смирительный дом, в каторжные работы либо отправить в Сибирь и получить зачет как за рекрута, отданного в солдаты. Битье осужденных кнутом принародно, на площадях, сопровождалось вырыванием ноздрей и клеймением[9]. Эта позорная практика наказания за преступления против собственности практиковалась до середины XIX века. Мощное выступление крестьянских масс под предводительством Емельяна Пугачева (1773—1775), подавленное ценой невероятных усилий и жертв, оставило в общественном сознании глубокий след. Эхо тех событий надолго закрепилось в памяти всех сословий. Причины столь грозного народного бунта — бесчеловечного, жестокого и кровавого, состояли в абсолютном бесправии, невежестве и нищете основной массы населения, которому нечем было дорожить. Их ничто особенно не связывало даже с местом проживания. Семейные узы и те по произволу помещиков могли быть разрушены. Продажа людей, в ходе которой разделялись крестьянские семьи, не была редкостью. Продавали и оптом, и поселениями, и деревнями, вместе с вотчинами, поместьями, вместе со скотом и прочим движимым и недвижимым имуществом. Свидетельства тех лет запечатлены в периодической печати — в первых газетах, которые появились в начале XIX столетия. К крепостным относились как к товару.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Книги похожие на "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение"

Отзывы читателей о книге "Канцлер Румянцев: Время и служение", комментарии и мнения людей о произведении.