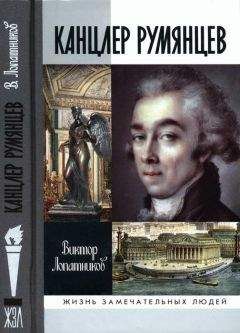

Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Описание и краткое содержание "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать бесплатно онлайн.

Заслугам Николая Петровича Румянцева (1754—1826) — политика, дипломата и патриота-государственника, служившего на ключевых постах правящего кабинета Александра I, на страницах политической истории России почти не оставлено места. А ведь этот богатый, блестяще образованный вельможа стремился избавить страну от кровопролития и разорения, заключая важные международные договоры, старался побороть экономическую отсталость, развивая торговлю, прокладывая водные пути, строя города…

При этом духовную основу повседневной жизни Румянцева составляла просветительская деятельность. Он прослыл выдающимся меценатом, собирателем книг и памятников славянской культуры. Его коллекции легли в основу Румянцевского и других музеев.

В средневековом, крепостническом укладе жизни сохранялось много такого, что говорило о жестокой, азиатско-византийской природе российской государственности. Причины отсталости России коренились в архаичных способах и формах управления, в узаконенном рабстве — крепостном праве, в разделяющем общество сословном неравенстве. Крепостные крестьяне, составлявшие 9/10 населения, были собственностью 3—5 процентов русского поместного дворянства, насчитывающего 110 тысяч семей. Среди них выделялись древние влиятельные кланы: Воронцовы, Вяземские, Шереметевы, Шуваловы, Голицыны, Юсуповы, Гагарины… Невежество и нищета, дикие формы отправления наказаний в сочетании с произволом в экономической жизни, череда нескончаемых военных предприятий — все это усугубляло картину. Грамотность населения не превышала 5 процентов. На доступность образования влияли древние предрассудки и набожность «черни». Власть же одолевали страхи проникновения «крамолы», которую усматривали в книгах, как своих, так и заграничных. Многое из того, что требовало преобразования, реформ, откладывалось на неопределенное время. Нерешительность и непоследовательность — исторически наследуемые свойства стоявшей у кормила Российского государства элиты. На самом деле проблемы российского общества определялись бесправием наиболее многочисленной, бедной и отсталой части населения — крестьянства. Любое предложение властям о каком-либо изменении его положения пугало непредсказуемыми последствиями. Это состояние в простой и ясной формуле «удачно» выразил Е.Ф. Канкрин — министр финансов в правящем кабинете Николая I. В тех случаях, когда затрагивались вопросы, требующие от власти радикальных решений, он не уставал напоминать: «…недостатки старого известны, а нового скрыты». Произносимые на разных уровнях опасения и возражения сводились к обоснованию особенности русского пути и в силу этого неприменимости к России «общего аршина». Стабильность власти опиралась на страх, на акции устрашения, на репрессии. В ходу были торговые казни. Любой помещик имел право отдать своего крепостного в смирительный дом, в каторжные работы либо отправить в Сибирь и получить зачет как за рекрута, отданного в солдаты. Битье осужденных кнутом принародно, на площадях, сопровождалось вырыванием ноздрей и клеймением[9]. Эта позорная практика наказания за преступления против собственности практиковалась до середины XIX века. Мощное выступление крестьянских масс под предводительством Емельяна Пугачева (1773—1775), подавленное ценой невероятных усилий и жертв, оставило в общественном сознании глубокий след. Эхо тех событий надолго закрепилось в памяти всех сословий. Причины столь грозного народного бунта — бесчеловечного, жестокого и кровавого, состояли в абсолютном бесправии, невежестве и нищете основной массы населения, которому нечем было дорожить. Их ничто особенно не связывало даже с местом проживания. Семейные узы и те по произволу помещиков могли быть разрушены. Продажа людей, в ходе которой разделялись крестьянские семьи, не была редкостью. Продавали и оптом, и поселениями, и деревнями, вместе с вотчинами, поместьями, вместе со скотом и прочим движимым и недвижимым имуществом. Свидетельства тех лет запечатлены в периодической печати — в первых газетах, которые появились в начале XIX столетия. К крепостным относились как к товару.

«В 3-й Адмиралтейской части, у Казанского мосту продается у содержательницы кофейного дому семья людей, т. е. молодых лет муж, который притом хороший сапожник, жена, умеющая готовить кушанье, шить и гладить, и двое детей за самую сходную цену…»{45}

«Продается кучер 20-ти лет, знающий как дорожную, так и городскую езду, поведения весьма хорошего и собою очень видной. Еще продаются критые с колясочным верхом сани, немецкое ружье и аглинская новая гитара. Все оное видеть и о цене узнать можно в Преображенском полку в Итальянской слободке во 2-м переулке Литейной части в доме под № 317…»{46}

«Продается мужик с женой и дочерью, годные на всякую черную работу, дочь же 13 лет. Может быть употреблена и в комнатах, коих видеть и о цене узнать можно во 2 Адмиралтейской части, подле каменного мосту, в доме г-жи д. с. Советника Волковой, который прежде назывался Худобашев, под №61, вошед в ворота со стороны Екатерининского канала, в нижнем этаже, на правой руке, в первые большие двери…»{47}

* * *Безболезненный выход из феодального состояния не представлялся возможным, поскольку не меньшее беспокойство вызывало и положение дел в высшем, дворянско-помещичьем сословии. Степень образованности, состояние нравственности не вселяли надежд на возможность цивилизованного перехода российского общества на иной, более высокий уровень. Классики русской литературы Фонвизин, Грибоедов, Гоголь, Тургенев писали с натуры, создавая образы типичных представителей правящего сословия. Интерес к знаниям, к образованию в дворянской среде прививался вяло. «Приохотить дворян к учению и службе» давалось Петру I ценой крутых мер. Дворянских отпрысков-«нетчиков», не желавших служить, преследовали, подвергали наказаниям. С ними порой поступали, как с беглыми солдатами: секли кнутом, отправляли на каторгу. При этом самодержец придерживался того мнения, что «наши люди без принуждения не сделают». В ходе объявляемых смотров «недорослей от 10 до 30 лет» одним он предписывал поступать на учебу, другим в армию или флот, третьим в канцелярию… Неграмотным запрещалось жениться. Между тем нужных людей среди своих, кто был бы способен осуществлять масштабные планы, не имелось. Петр I взял за правило восполнять нехватку, приглашая нужных специалистов из-за границы. Иностранцы, направляясь в Россию «на ловлю счастья и чинов», порой оказывались востребованными настолько, что оседали здесь навсегда, обзаводились семьями, собственностью. Наиболее талантливые и удачливые из них достигали высокого положения в обществе. Русские самодержцы, пришедшие на смену Петру, унаследовали не только могучую империю, но и методы управления. Деспотизм, жестокость проявлялись не только по отношению к низшим сословиям. В тех же случаях, когда затрагивались достоинства царствующей особы, невзирая на прежние заслуги и высокий статус, применялись чудовищные по изощренности меры отмщения и наказания. Показательно в этом отношении позорно-кровавое «Лопухинское дело» 1743 года. Трагическими жертвами дворцовой интриги стали две женщины, две статс-дамы Н.Ф. Лопухина и А.Г. Бестужева-Рюмина. Жестокость царствующей государыни Елизаветы была вызвана еще и тем, что она терпеть не могла Лопухину за «превосходящую красоту и изящество по природному своему великолепию». Елизавета заменила смертную казнь «сечением кнутом, урезанием языка и ссылкой». Приговор при стечении народа был приведен в исполнение на Васильевском острове Санкт-Петербурга… Описание этой кровавой экзекуции и теперь невозможно читать без содрогания.

«Принялись за работу заплечные мастера. Лопухина поддалась обаянию ужаса: твердая до произнесения приговора, она не в силах была владеть собою, отваживаясь в то же время на напрасное сопротивление палачам. Один из них, сорвав с ее плеч платье, обнажил ее спину; другой — схватил Лопухину за руки, вскинул ее себе на плечи, и кнут засвистал в воздухе, исполосовывая тело несчастной кровавыми бороздами. Отчаянно билась истязуемая; вопли ее оглашали площадь, залитую народом… Полумертвую, обеспамятевшую от боли Лопухину палач спустил с плеч на помост, и над нею исполнили вторую часть приговора, бывшую, может быть, еще мучительнее первой. Сдавив ей горло, палач принудил несчастную высунуть язык: захватив его конец пальцами, он урезал его почти наполовину. Тогда захлебнувшуюся кровью Лопухину свели с эшафота. Палач, показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: “Не нужен ли кому язык? Дешево продам!!!”

Очередь была за Анной Гавриловной Бестужевой. Супруга замечательного дипломата, невестка министра, управлявшего как внешней, так и внутренней политикой всей России, уклончивая в своих показаниях на допросах, терпеливая в застенке, нашла способ и на эшафоте смягчить, по мере возможности, грозившую ей участь. В то время как палач снимал с нее верхнее платье, Бестужева, как рассказывают иноземцы, успела передать ему свой крест, золотой, осыпанный мелкими бриллиантами. Заплечный мастер понял, чего от него хотят. Со свойственным ему умением — легко опускать кнут при самом сильном размахе — он, сравнительно с Лопухиной, гораздо легче наказал Бестужеву»{48}.

* * *Впоследствии верховная власть во все большей мере вынуждена была идти по пути распределения благ, почестей, наград, упраздняя по отношению к дворянам жестокие меры принуждения. Безрассудное поведение монархов по отношению к тем своим подданным, кто составлял опору российскому престолу, порождало особое негодование в дворянско-помещичьей среде, что, в свою очередь, таило угрозу стабильности монархического режима. Манифестом о вольности дворянства (1762), а затем Жалованной грамотой (1785) высшее дворянско-помещичье сословие было наделено рядом исключительных прав и привилегий. Это отнюдь не стало стимулом к исполнению гражданского долга, к ревностному служению Отечеству. Привилегии всё в большей мере вступали в противоречие с интересами государства. Именно в силу этих обстоятельств Павел I со свойственным ему радикализмом отменил действие Жалованной грамоты, обязал дворян нести государственную службу, вернул право на телесные наказания для всех без исключения… При восшествии на престол Александр I восстановил статус-кво, однако вскоре убедился — на прежних основаниях российская государственность далее развиваться не может.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Книги похожие на "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение"

Отзывы читателей о книге "Канцлер Румянцев: Время и служение", комментарии и мнения людей о произведении.