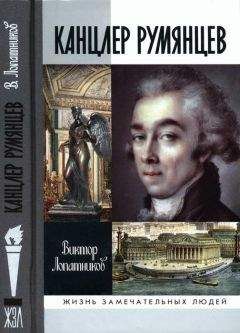

Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Описание и краткое содержание "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать бесплатно онлайн.

Заслугам Николая Петровича Румянцева (1754—1826) — политика, дипломата и патриота-государственника, служившего на ключевых постах правящего кабинета Александра I, на страницах политической истории России почти не оставлено места. А ведь этот богатый, блестяще образованный вельможа стремился избавить страну от кровопролития и разорения, заключая важные международные договоры, старался побороть экономическую отсталость, развивая торговлю, прокладывая водные пути, строя города…

При этом духовную основу повседневной жизни Румянцева составляла просветительская деятельность. Он прослыл выдающимся меценатом, собирателем книг и памятников славянской культуры. Его коллекции легли в основу Румянцевского и других музеев.

Впоследствии верховная власть во все большей мере вынуждена была идти по пути распределения благ, почестей, наград, упраздняя по отношению к дворянам жестокие меры принуждения. Безрассудное поведение монархов по отношению к тем своим подданным, кто составлял опору российскому престолу, порождало особое негодование в дворянско-помещичьей среде, что, в свою очередь, таило угрозу стабильности монархического режима. Манифестом о вольности дворянства (1762), а затем Жалованной грамотой (1785) высшее дворянско-помещичье сословие было наделено рядом исключительных прав и привилегий. Это отнюдь не стало стимулом к исполнению гражданского долга, к ревностному служению Отечеству. Привилегии всё в большей мере вступали в противоречие с интересами государства. Именно в силу этих обстоятельств Павел I со свойственным ему радикализмом отменил действие Жалованной грамоты, обязал дворян нести государственную службу, вернул право на телесные наказания для всех без исключения… При восшествии на престол Александр I восстановил статус-кво, однако вскоре убедился — на прежних основаниях российская государственность далее развиваться не может.

В высшем сословии менялась система ценностей, постепенно прививалось домашнее образование. Учили, однако, как придется. Когда дело касалось экстренных, особенно военных нужд, собственное неучастие в воинской службе возмещалось рекрутами из крепостных, поставками для армии продовольствия, амуниции. Армия пополнялась не из числа самых крепких и работоспособных крестьян. Даже зажиточные крестьяне имели возможность покупать рекрутов вместо своих детей. Продажа в рекруты была распространенным способом избавления от строптивого, «неугодного и развратного слуги». Таким образом, в армию попадали далеко не самые пригодные к воинской службе люди. Их обучение требовало немало времени и усилий. Не менее трудно формировался офицерский корпус, поскольку одной из привилегий дворян была свобода от обязательного прохождения службы, как гражданской, так и военной. По обычаям того времени дворянских отпрысков с юных лет в армию записывали «числиться, а не служить». Лишь для беднеющих дворян оставался единственно возможный путь подняться наверх: военная или статская (гражданская) служба. Получение чинов, орденов, званий, высоких жалований и окладов от одних требовало воинской смекалки, подвигов, от других — ежедневных, упорных бдений в канцеляриях и учреждениях.

* * *Преодоление многоступенчатой Табели о рангах (1722) давалось нелегко и непросто. Наделенные природными способностями россияне, воспитанные в домашних условиях и обученные «чему-нибудь и как-нибудь», не всегда могли проявить себя там, где это требовалось. Они не обладали необходимым запасом знаний и опытом, которые не приходят в одночасье. Государственное образование и просвещение не поспевали за растущими нуждами экономики и управления. Россия, непрерывно ведущая войны, страна, где кипели страсти, проистекали бурные процессы и при этом велись масштабные хозяйственные преобразования, — оставалась привлекательным местом для европейцев: обедневших дворян, амбициозных военных, не востребованных инженеров и специалистов, мастеровых людей и просто для искателей счастья. Многих из них в России ожидали успех и удача, поскольку нужда в умелых, грамотных людях не ослабевала. Они находили себе применение, постепенно выстраивался их карьерный путь, кое-кто достигал высоких чинов и достойного положения в обществе. Известно, например, намерение лейтенанта Наполеона Бонапарта поступить на службу в русскую армию. Тогда не смогли только своевременно согласовать условия контракта.

И до, и после крушения Византии приток эмигрантов в Россию не ослабевал. Этому немало способствовали Петр I и Екатерина II. Разделы Польши в 1772-м, 1793-м, 1795 годах привели к тому, что в пределы России влились 1,5 миллиона польских евреев — вынужденных переселенцев. Князь Потемкин, реальный правитель России, не зная, чем их занять и как обустроить им жизнь, одно время планировал создать вооруженные полки и направить в Палестину с целью освобождения их «исторической родины» от сарацинов. Тем временем Екатерина предоставила этническим немцам, кому было тесно на германских просторах, возможность расселяться на наиболее плодородных российских землях. Революционные события во Франции вызвали новый небывалый приток эмиграции. Екатерина поначалу решила принимать всех, кто искал укрытия, затем, опасаясь проникновения «революционной заразы», распорядилась давать убежище только тем, кто под присягой подтверждал верность французской монархии. На самом деле в Россию прибывали не только подвергавшиеся гонениям французские аристократы. К ним присоединились и представители других, поверженных Наполеоном стран Европы. Готовить своих специалистов казалось делом трудоемким и хлопотным, а получать образование за границей могли позволить себе лишь единицы. Эти и многие другие обстоятельства сказывались на состоянии управленческого аппарата. Система работы, предполагавшая интенсивный документооборот, многочисленные согласования, определила не только рост численности чиновничьего аппарата. Разнообразие функциональных обязанностей, потребность в многочисленной армии писарей, протоколистов, копиистов формировали не лучшие бюрократические традиции. Управленческую среду разъедали карьеризм, угодничество, взяточничество. Канцелярская служба постепенно становилась потомственным занятием для низших служителей и чиновников.

* * *Особую печать на состояние экономики страны накладывали протяженность пространств, бездорожье, усугубляемое особенностями сурового климата. Зима, длящаяся в ряде регионов более полугода, существенно охлаждала деловую активность. Издержки производственно-хозяйственного комплекса, вынужденного приспосабливаться к климатическим циклам, обрекали государство на неизбежные, обременяющие экономику затраты. Скованный льдом Финский залив надолго приостанавливал внешнеторговые связи с Европой. В то же время юг России не работал на экономику государства. Добиться доступа к незамерзающим морям, международным торговым путям Средиземноморья стоило огромных жертв предшествующих поколений. Однако отсутствие приемлемых транспортных коридоров, портовой инфраструктуры, флота, обладающего необходимыми мореходными качествами, наконец, низкая квалификация местного населения — причины, по которым десятилетие за десятилетием откладывалось освоение края в масштабах, отвечающих интересам национальной экономики.

Государственный бюджет России всегда формировался с большим напряжением. Главной статьей экспорта испокон веков оставались лес, пушнина, зерно, чугун, пенька, кожи. Растущие военные расходы не обеспечивались внутренними поступлениями. Бюджетный дефицит со времен Петра I покрывался займами у генуэзских и голландских банкиров. Гневу вступившего на трон Павла I не было предела, когда он обнаружил государственную казну практически пустой и, кроме того, огромный государственный долг, оставленный его матерью Екатериной II… За недолгое время своего правления императору Павлу не удалось привести финансы государства в порядок, более того, ситуация ухудшилась. Абсолютизм, доведенный Павлом I до абсурда, отсутствие внятной экономической политики, немотивированные запреты на ввоз и вывоз товаров ослабили и без того скромные коммерческие устремления предприимчивых людей, привели к еще большей дезорганизации хозяйственной жизни. Налоговый гнет, поборы препятствовали продвижению сложных, затратных проектов. Немало стоили казне яркие, но лишенные практического смысла победы Суворова в ходе изнурительных походов русской армии по Европе. Далее Павел I вознамерился предпринять военную экспедицию в Индию, не сулящую ничего, кроме немалых затрат. 35-тысячный корпус генерала Платова, проделавший немалую часть пути, был остановлен в оренбургских степях известием о кончине самодержца.

* * *Промышленный переворот в Англии и французская революция 1789 года предопределили все последующие исторические сдвиги в мировом сообществе. Воздействие этих тенденций в разных странах проявлялось по-разному. Россия, хотя и с опозданием, не без инерции и раскачки постепенно втягивалась в общемировой процесс. Приобретаемые за границей станки и приспособления существенно повышали производительность ручного труда. Однако внедрение индустриальных методов первым делом сосредоточивалось на военном производстве. Это обстоятельство изначально определило преимущественное развитие горнозаводской и металлургической промышленности, которая к началу XIX века давала свыше трети мирового производства чугуна, железа, меди. Развитие текстильных мануфактур также диктовалось нуждами многочисленной армии и только затем потребностями внутреннего и внешнего рынка. В целом же экономика феодальной России носила аграрный характер. Натуральное хозяйство, преобладавшее в помещичьих владениях, перестраивалось крайне медленно. Застой из-за отсутствия средств доставки и бездорожья особенно чувствовался на окраинах. Система исключительных дворянских прав и привилегий становилась тормозом не только в том, что касалось развития государственных институтов, гражданских свобод, но и экономического развития. Политических партий в современном понимании не существовало, хотя такое слово, как «партия», в высших сферах было весьма распространено. Монархическое общество было не прочь порассуждать о разных моделях мироустройства, однако далее светских салонов их влияние на политическую систему, на сложившийся порядок вещей не распространялось. Большее значение придавалось обсуждению внешних сношений России с сопредельными государствами, поскольку именно по этому пути пролегали клановые интересы и коммерческие связи российской элиты. Верховенство дворянско-феодального сообщества во все большей мере не соответствовало реальностям хозяйственной жизни и растущим потребностям государства. На авансцену выдвигалось сословие, формируемое из купечества и мещанства. Однако в своих гражданских и имущественных правах оно занимало промежуточное положение между дворянством и крестьянством. Преимущества высшего сословия создавали почву для дискриминации, дозволяли произвольное толкование прав низших сословий. Тем не менее постепенное вытеснение натурального хозяйства товарно-денежными отношениями, капитализация средств у предприимчивых людей формировали и укрепляли коммерческое сословие. Оно все настойчивее заявляло о своих если не политических, то гражданских правах, так как растущий объем товарно-денежных операций требовал правовой защиты со стороны государства.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Канцлер Румянцев: Время и служение"

Книги похожие на "Канцлер Румянцев: Время и служение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Лопатников - Канцлер Румянцев: Время и служение"

Отзывы читателей о книге "Канцлер Румянцев: Время и служение", комментарии и мнения людей о произведении.