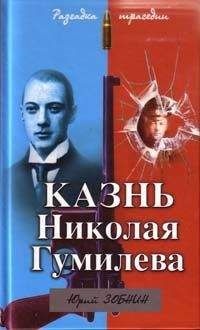

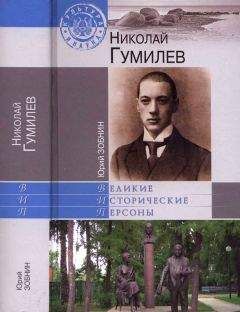

Юрий Зобнин - Николай Гумилев

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Николай Гумилев"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев" читать бесплатно онлайн.

Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…

Упоминание о «неведомом Боге», да еще в таком контексте, который мы видим у Гумилева, сразу заставляет вспомнить известный эпизод «Деяний Апостолов» — проповедь Павла в Афинском ареопаге: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17: 22–23). К этому следует добавить, что среди вполне «языческих» картин у раннего Гумилева вдруг, словно помимо воли, некстати, «всуе», поминается Христос. Так, например, как в «огнепоклонническом» стихотворении «Я не знаю, что живо, что нет…»:

Огневые лобзают уста…

Хоть он жжет, но он всеми любим.

Он лучистый венок для Христа,

И не может он быть не живым…

В годы «бури и натиска» акмеизма образ храма в творчестве Гумилева резко меняется. Декадентский «зеленый храм» объявляется «лживым» и предается в «Балладе» 1910 г. символическому сожжению:

Пускай вдали пылает лживый храм,

Где я теням молился и словам…

Место «лживого храма» занимает теперь храм христианский, однако облик его еще не определен в полной мере: это некая романтическая храмина вроде святынь средневекового мистического христианства, символику которого затем задействовали масонские ложи:

Ты помнишь ли, как перед нами

Встал храм, чернеющий во мраке,

Над сумрачными алтарями

Горели огненные знаки.

Торжественный, гранитокрылый,

Он охранял наш город сонный,

В нем пели молоты и пилы,

В ночи работали масоны.

Об увлечении Гумилева масонством во время создания «Цеха Поэтов» и полемики вокруг акмеизма автор этих строк уже достаточно подробно говорил в одной из предыдущих работ (см.: Зобнин Ю. В. Странник духа // Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. C. 34–37). Не повторяясь, добавим, что, как мы увидим далее, в свете эсхатологических прогнозов Гумилева, опыт тайной мистической деятельности масонских обществ мог интересовать его, особенно в канун войны и революции, еще и с чисто-практической стороны: в грядущем «царстве Антихриста» христианство из религии победившей вновь обращается в гонимую, уходит в подполье, чтобы продолжить теперь уже тайную борьбу с открыто торжествующим злом «века сего», — а Гумилев твердо решил петь старые песни» («Канцона») и оставаться христианином до конца. Впрочем, увлечение масонством у Гумилева не было долговечным: если в первой редакции «Пятистопных ямбов» (1912) мы еще видим храм, созидаемый «братьями-каменщиками» под наблюдением «Великого Мастера», то в окончательном варианте поэмы (1915) вместо него уже фигурирует православный «золотоглавый монастырь» и звучит православная молитва Богородице — «Честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим».

По мере воцерковления творческого мировоззрения поэта романтические фантазии уступают место размышлениям о судьбах конкретных христианских конфессий, возникших после раскола 1054 г. и Реформации. Среди подобных стихотворений особое место опять-таки занимают тексты, посвященные описанию храма и храмовой молитвы у католиков и протестантов — «Падуанский собор» и «Евангелическая церковь», — причем ход мысли лирического героя доказывает знакомство Гумилева с основами православного сравнительного богословия.

Сравнительное (или, как его еще называют, «обличительное») богословие настаивает на том, что полнота догматики и вероучения, унаследованная с апостольских времен, сохраняется только в Православии. Поэтому «Церковью с большой буквы, той Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, которую основал Господь Иисус Христос и в которой незамутненным пребывает Его истинное учение, Церковью как телом Христовым является только сообщество Поместных Православных Церквей, составляющее единство Вселенской Церкви Христовой» (Огицкий Д. П., священник Максим Козлов, Православие и Западное Христианство. М., 1995. С. 11). С точки зрения православного сравнительного богословия инославные Церкви не выдержали испытания «невыносимой легкостью» того «бремени», которое Христос возложил на каждого христианина, и упростили церковную жизнь для более удобного обращения своих прихожан в заботах «мира сего». Следует, впрочем, сразу отметить, что Православие не относится к отколовшимся от него церквям враждебно, полагая случившийся раскол трагической ошибкой, приведшей инославие к «духовной болезни». В обоих стихотворениях Гумилева речь как раз и идет о тех «странностях» в инославной церковности, которые улавливает христианин, имеющий личный опыт полноты православной церковной жизни.

Католический Падуанский собор восхищает лирического героя. Этот храм «дивен и печален», он подобен «радости и грозе», но в самой архитектуре и убранстве его есть нечто, что вызывает мысль о каком-то непонятном «искушении». Первое, что замечает герой, войдя в храм, — «желаньем истомленные глаза», «горящие» «в окошечках исповедален». Этот образ, действительно очень яркий, становится первым в ряду той символики, которая постепенно раскрывает содержание «соблазна католичества», так, как это представляется Гумилеву, — соблазна слишком чувственного у слишком «земного» понимания буквы Евангелия:

Растет и падает напев органа,

И вновь растет, полнее и страшней,

Как будто кровь, бунтующая пьяно

В гранитных венах сумрачных церквей.

Личные наблюдения лирического героя Гумилева вполне согласуются с критическими положениями «обличительного богословия». Главный упрек, адресуемый здесь католицизму, это упрек в профанации духовных истин христианства, трактуемых Западной Церковью в образах и понятиях, максимально приближенных к бытовому «здравому смыслу». Папа объявляется «главой Церкви», а его мнение — главным критерием истины в вопросах вероучения. «Это очень просто и в каком-то смысле очень удобно (один решает за всех), но совершенно несогласно с духом Нового Завета, так как при этом мысль и совесть церковная обрекаются на молчание» (Огицкий Д. П., священник Максим Козлов. Православие и Западное Христианство. М., 1995. С. 27). В области же догматики слова о «главе Церкви» производят «филологический кульбит», отмеченный многими апологетами Православия: если Папа — «глава», то собственно Церковь оказывается «телом Папы», а не «телом Христа», как учит христианская экклесиология. Попытка «упростить» церковную структуру ведет к непроизвольному кощунству.

И так происходит всюду, где возникает «соблазн рационализации» того, что для православного является «потаенным и таинственным», открывающимся постепенно каждому в той мере, в какой он «по силе жития» может на данный момент «вместить». Так, например, таинственное воплощение Святых Даров в Плоть и Кровь Христову во время эпиклезы (нисхождения Святого Духа во время Евхаристического Канона) остроумное казуистическое положение католического богословия о «субстанции без акциденции» превращает в понятную каждому «метаморфозу» — превращение хлеба в «мясо», не имеющее только внешнего вида «мяса», «мясной акциденции». В результате православные причащаются таинственной Божественной Плоти, не задумываясь о Ее «субстанциональности», а лишь веруя в ее реальность («Верую, что сие есть самая пречистая плоть Твоя»), а католики… едят «мясо Бога» под видом хлеба.

Последнее, конечно, куда менее «целомудренно», хотя и более конкретно (см. об этом богословско-филологическом дискурсе: Протоиерей Стефан Остроумов. Мысли о Святых Тайнах. СПб., 1998. С. 72–81).

Мы привели лишь два примера, отличающих «земной» прагматизм католицизма от спиритуальной «агностичности» православного мышления. У Гумилева в ряду подобных примеров выступает прежде всего опыт католической молитвы.

В отличие от крайне сдержанного, жестко ограниченного каноническими текстами православного молитвенного правила католичество практикует в молитвенной практике «мистический сентиментализм», перенося сюда аффекты, свойственные чувственной земной любви, вплоть до экстатических переживаний «любви ко Христу», до видений эротического рода, которые православный молитвенный опыт однозначно определяет как особо утонченное сексуальное духовное «прельщение». Схожие переживания заставляют лирического героя Гумилева «бежать» из Падуанского собора:

От пурпура, от мучеников томных,

От белизны их обнаженных тел,

Бежать бы из-под этих сводов темных,

Пока соблазн душой не овладел.

Если стихотворение «Падуанский собор» было навеяно «итальянским» путешествием Гумилева 1912 года, то «Евангелическая церковь» является, вероятно, ретроспективным воссозданием переживаний, испытанных поэтом в отроческие годы. Напротив гимназии Я. А. Гуревича, которую в 1896–1900 гг. посещал Гумилев, в огромном комплексе зданий психиатрической лечебницы, который занимает целый квартал в начале Лиговского проспекта, находилась лютеранская кирха. По обычаю того времени над ней был поднят Андреевский флаг — точно такой, какой был принят на русском флоте, — перекрещенные из угла в угол полотнища синие полосы на белом фоне. Очевидно, юный Николай Степанович в кирху захаживал и присутствовал на богослужениях. Свои детские впечатления он и вспоминал в 1919 году:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев"

Книги похожие на "Николай Гумилев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Зобнин - Николай Гумилев"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев", комментарии и мнения людей о произведении.