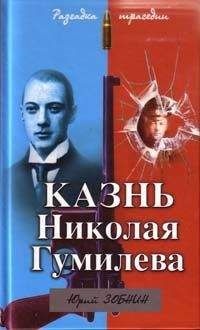

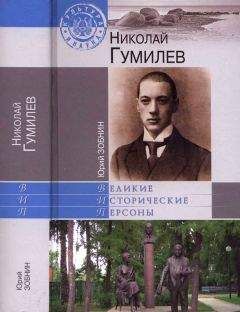

Юрий Зобнин - Николай Гумилев

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Николай Гумилев"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев" читать бесплатно онлайн.

Долгое время его имя находилось под тотальным запретом. Даже за хранение его портрета можно было попасть в лагеря. Почему именно Гумилев занял уже через несколько лет после своей трагической гибели столь исключительное место в культурной жизни России? Что же там, в гумилевских стихах, есть такое, что прямо-таки сводит с ума поколение за поколением его читателей, заставляя одних каленым железом выжигать все, связанное с именем поэта, а других — с исповедальным энтузиазмом хранить его наследие, как хранят величайшее достояние, святыню? Может быть, секрет в том, что, по словам А. И. Покровского, «Гумилев был поэтом, сотворившим из своей мечты необыкновенную, словно сбывшийся сон, но совершенно подлинную жизнь. Он мечтал об экзотических странах — и жил в них; мечтал о немыслимо-ярких красках сказочной природы — и наслаждался ими воочию; он мечтал дышать ветром моря — и дышал им. Из своей жизни он, силой мечты и воли, сделал яркий, многокрасочный, полный движения, сверкания и блеска поистине волшебный праздник"…

Да ведь он и не только на храмы крестился, он даже еще и молился.

«В конце недели нас ждала радость, — читаем в “Записках кавалериста”. — Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроились стройным четырехугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день».

Сохранилось уникальное свидетельство И. В. Одоевцевой, отстоявшей вместе с Гумилевым 15 октября 1920 года панихиду по Лермонтову в храме Знамения Божией Матери (том самом, взрывание которого коммунистическими властями в 1940 году сопровождалось обстоятельствами, выходящими за границы естественного хода вещей):

«Гумилев идет к свечному ящику, достает из него охапку свечей, сам ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их. Оставшиеся раздает старухам.

— Держите, — и Гумилев подает мне зажженную свечу.

Священник уже возглашает:

— Благословен Бог наш во веки веков. Аминь…

Гумилев стоя рядом со мной крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими, надтреснутыми, слезливыми голосами:

— Святый Боже…

Это не нищенки, а хор. Я ошиблась, приняв их за нищенок.

— Со святыми упокой…

Гумилев опускается на колени и так продолжает стоять на коленях до самого конца панихиды.

Но я не выдерживаю. Каменные плиты так холодны.

Я встаю, чувствуя, как холод проникает сквозь тонкие подошвы в ноги, поднимается до самого сердца. Я напрасно запрещаю себе чувствовать холод.

Я тоже усердно молюсь и крещусь. Конечно, не так истово, как Гумилев, но все же “от всей души”.

— Вечная память… — поют старухи, и Гумилев неожиданно присоединяет свой глухой деревянный, детонирующий голос к их спевшемуся, стройному хору.

Гумилев подходит ко кресту, целует его и руку священника подчеркнуто благоговейно.

— Благодарю вас, батюшка.

Должно быть, судя по радостному и почтительному “Спасибо!” священника, он очень хорошо заплатил за панихиду.

Он “одаривает” и хор — каждую старуху отдельно — “если разрешите”. И они “разрешают” и кланяются ему в пояс» (Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988. С. 107–108).

Такое придумать невозможно — это именно картина, врезавшаяся в деталях своих наблюдателю зоркому, потрясенному происходящим, но все-таки стороннему (чему свидетельство — маленькая, но характерная терминологическая неточность: канон перед Распятием, перед которым и служатся панихиды, Одоевцева называет «поминальным столиком перед иконами»). Свидетельство Одоевцевой не единственное в этом роде: Ахматова, например, рассказывала Лукницкому о том, что Гумилев регулярно говел в Великий пост и даже показывала в Царском Селе храм, прихожанином которого был поэт (см.: Лукницкая В. К. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. СПб., 1990. С. 120).

Заметим: Гумилев крестится на православные «восьмиконечные» кресты, вознесенные над луковками православных храмов. Гумилев молится пред православным каноном с Распятием и отстаивает пасхальные службы пред православным алтарем, скрывающим помещенную на Престоле Плащаницу хрупкой преградой Царских Врат… В отличие от носителей «нового религиозного сознания» с их «синкретическим христианством» для человеческого и творческого облика Гумилева верность именно Православию — важнейшая характеристика.

Очень интересна в этой связи эволюция образа храмовой молитвы в произведениях Гумилева — от ранних, декадентских лет, до акмеистического перелома начала 1910-х годов и далее — в поздние, «классические» годы творчества.

В ранних стихотворениях и поэмах чаще всего встречается крайне неопределенная картина, стилизованная в духе тогдашней литературной моды под «оккультные образцы» с их тяготением к античным культовым действам. Речь идет о «зеленом храме» («Император Каракалла», «Вы все, паладины зеленого храма…»), напоминающем либо языческие капища в чащах или на вершинах гор, либо римские садовые алтари, посвященные пенатам. Иногда добавляются штрихи, воскрешающие в памяти древнегреческие храмовые строения, — упоминается о «белом мраморе», «покое колоннады» («Осенняя песня») и т. п. В таком храме герои Гумилева молятся «новой заре» («Император Каракалла»), «переменным небесным огням» («Он воздвигнул свой храм на горе…»), иногда — просто бросают на алтарь «пурпурную розу» в качестве жертвы, «дрожа» при этом от мистического восторга («Осенняя песня»). Собственно же «молитвы» их представляют собой либо стихотворную рецитацию, либо магические заклинания, либо неназываемые «таинства обряда» («Озеро Чад»).

В этой модернистской оккультной эклектике можно, пожалуй, выделить лишь два мотива, обещающие в будущем развитие гумилевского художественного мышления в сторону воцерковления. Во-первых, фантастический «храм» раннего Гумилева всегда— «строг»:

В лесу, где часто по кустам

Резвились юные дриады,

Стоял безмолвно-строгий храм,

Маня покоем колоннады.

И белый мрамор говорил

О царстве Вечного Молчанья

И о полете гордых крыл

Неверно-тяжких, как рыданье.

В этом храме «быть нельзя / Детям греха и наслажденья», здесь — царство печали, покоя, «снегового холода» («Он воздвигнул свой храм на горе…»), культ, протекающий в пределах гумилевского «зеленого храма», требует исключительного целомудрия, так что охваченные «пьянящей» страстью любовники должны покинуть «священные рощи» («Любовникам»), Не случайно, что то же художественное определение присутствует и в единственном стихотворении в раннем творчестве Гумилева, где образ храмовой молитвы обретает «конфессиональную конкретику»:

Он поклялся в строгом храме

Перед статуей Мадонны,

Что он будет верен даме,

Той, чьи взоры непреклонны.

«Он поклялся в строгом храме…»

В стихотворении рассказывается о реально существовавшем лице, жившем в XVII веке, — рыцаре ордена Калатравы Мигуэле де Маньяра, и поэтому видеть здесь нечто большее, чем простое следование историческим реалиям, вряд ли уместно. Однако само совпадение эпитетов, относимых Гумилевым как к христианскому собору, так и к условному «зеленому храму», заставляет задуматься над символической природой последнего образа. По крайней мере сакраментальная сторона бытования «зеленого храма» в художественном мире раннего Гумилева явно тяготеет к христианскому пониманию храмовой молитвы и обрядности. Экзотические стороны язычества, которые традиционно привлекали «старших» декадентов-литераторов (оргиазм, кровавые жертвы и т. п.), здесь нарочито игнорируются, а вот аскетическая «строгость», исторически свойственная даже не католическому, а именно православному опыту церковной жизни, явно выступает на первый план.

Во-вторых, молящемуся в «зеленом храме» герою неоднократно является «неведомый Бог»:

И предстал перед ним его Бог,

Бесконечно родной и чужой,

То печален, то нежен и строг,

С каждым новым мгновеньем иной.

«Он воздвигнул свой храм на горе…»

Ты прислоняешься к стене,

А в сердце ужас и тревога,

Так страшно слышать в тишине

Шаги неведомого Бога.

Упоминание о «неведомом Боге», да еще в таком контексте, который мы видим у Гумилева, сразу заставляет вспомнить известный эпизод «Деяний Апостолов» — проповедь Павла в Афинском ареопаге: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян. 17: 22–23). К этому следует добавить, что среди вполне «языческих» картин у раннего Гумилева вдруг, словно помимо воли, некстати, «всуе», поминается Христос. Так, например, как в «огнепоклонническом» стихотворении «Я не знаю, что живо, что нет…»:

Огневые лобзают уста…

Хоть он жжет, но он всеми любим.

Он лучистый венок для Христа,

И не может он быть не живым…

В годы «бури и натиска» акмеизма образ храма в творчестве Гумилева резко меняется. Декадентский «зеленый храм» объявляется «лживым» и предается в «Балладе» 1910 г. символическому сожжению:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев"

Книги похожие на "Николай Гумилев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Зобнин - Николай Гумилев"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев", комментарии и мнения людей о произведении.