Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

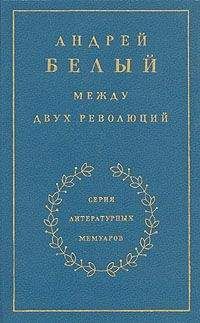

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

«Космогония по Жан-Полю» Андрея Белого

(поэма «Дитя-Солнце»)

В авторском комментарии к статье «Лирика и эксперимент» (1909), впервые опубликованной в составе книги Андрея Белого «Символизм», имеется следующий фрагмент:

«…всем лицам, имеющим прикосновение к творчеству, известен тот факт, что затронувшее нас художественное произведение (в положительном или отрицательном смысле) вызывает в нас творческий процесс совершенно индивидуальный, не имеющий отношения к воспринятому; скопленный запас творческих впечатлений, покоясь в глубине бессознательного, не имеет выхода; художественное произведение, пробивая наше сознание, дает выход и творческой энергии; и энергия эта рождает в нас образы, имеющие лишь косвенное отношение (а часто и никакого) к виденному или слышанному. Здесь опишу случай, бывший со мной: у меня был план большой героической поэмы, осознаваемый смутно, в неопределенных красочных и звуковых сочетаниях, возникший, как тональность, без мелодии и ритма под влиянием воспоминания об „Оссиане“ Макферсона; о фабуле не было времени думать; я жил в имении, где были два пса: белый пойнтер и рыжий сэттер, враждовавшие друг с другом, причем пойнтер отличался мужеством и благородством, сэттер же был хитр и ласков; однажды после дождя я вышел на террасу: освещенный вспыхнувшим солнцем, пойнтер стоял в воинственной позе пред своим противником; это было воистину эстетическое впечатление; лучи освещали красновато-розовую шерсть сэттера и белую, гладкую шерсть пойнтера, стоявших среди сверкающих на солнце луж; мгновенно фабула моей поэмы была осознана: рыжебородый бессмертный праотец человеческого рода хитростью украл с неба творчество жизни, чтобы из ряда человеческих поколений перекинуть мост от земли к небу; но последний человек, который должен победителем вступить на небо, оказался рожденным от смертной и одного из небожителей; вместо того, чтобы вступить в бой с ними, он повернулся на рыжебородого праотца человечества, отрекаясь от своего родства со смертными: боги отстояли небо — человеческий род был низринут. Я подробно описываю этот случай возникновения мифа под влиянием совершенно посторонних эстетических восприятий (ярко освещенных псов) как типичный случай для целого ряда творчеств в области сюжета»[148].

Приведя этот фрагмент в своих воспоминаниях о Белом, вдова писателя высказала вполне убедительное предположение о том, что в данном случае идет речь о поэме «Дитя-Солнце»[149]. В «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» (1927) Белый указывает: «Две песни поэмы „Дитя-Солнце“, обнимавшие более 2000 стихов (ямбы, белый стих, написанный неравностопными строками); поэма должна была заключать 3 песни; третья песнь была не написана; в свое время поэма читалась С. М. Соловьеву и А. А. Блоку; пропала весной 1907 года»[150]. Согласно другому ретроспективному свидетельству Белого, он интенсивно трудился над поэмой в Дедове (имении А. Г. Коваленской) в 1905 г.: «Весь июнь работаю над поэмой „Дитя-Солнце“ написано более 2000 стихов (поэма потом утрачена) <…> Читаю Коваленской поэму „Дитя-Солнце“ (присутствует М. А. Петровский)»; «Читаю у Блоков в Шахматове свою поэму: „Дитя-Солнце“»[151]. Упомянутые первые слушатели этой поэмы, писавшейся в основном весной и летом 1905 г., оставили о ней крайне лаконичные свидетельства. Сергей Соловьев сообщал В. Я. Брюсову в письме от 26 мая 1905 г.: «Б. Н. пишет <…> романтическую поэму стихом „Рустема и Зораба“»[152]; эта характеристика не противоречит указаниям Белого (поэма Жуковского «Рустем и Зораб» написана нерифмованным вольным ямбом, с преобладанием чередующихся четырех- и пятистопных строк). Блок о своем впечатлении от чтения поэмы (во время пребывания Белого и Соловьева в Шахматове в середине июня 1905 г.) написал автору (19 июля 1905 г.): «Вальс в Твоей поэме — для меня откровение»[153]. К работе над поэмой Белый вернулся в 1907 г., тогда же он намеревался в скором времени ее опубликовать[154].

22 мая 1905 г. Андрей Белый писал Блоку: «Начал работать над большой романтической поэмой. Пишу ее белыми стихами. Только жаль. Написал 1-ю песнь и И второй, страниц 60. И рукопись потерял Придется начать писать сызнова»[155]. Однако в этом случае ситуация разрешилась благополучно — согласно воспоминаниям Белого, «поэма пропадала дважды: в первый раз она выпала из телеги, на которой я ехал в Крюково: крестьянин, нашедший сверток, его мне принес <…>»[156]. Месяц спустя Блоку представилась возможность восхититься «вальсом» из поэмы. Вскоре после этого Белый работу над новым произведением приостановил. 14 августа 1905 г. он сообщал П. А. Флоренскому: «…задумал поэму и И написал, другая же половина разрастается в драму, и я отложил ее дописывать. Поэма будет богоборческая, и чем глубже со мной моя интимная радость „Ни о чем“, тем слаще боль писать богоборческий выкрик»[157]. Намерение автора видоизменить жанр своего незавершенного произведения позднее нашло отражение в газетной хронике: «Андрей Белый, закончив свою четвертую симфонию, принялся теперь за драму, в которой он хочет изобразить борьбу человека со стихийными силами»[158]. И полтора года спустя: «Андрей Белый заканчивает драму „Дитя солнца“ <так!> и выпускает новую книгу стихов „Стансы“»[159]. В декабре 1908 г., когда было обнародовано это сообщение. Белый действительно подготовил к печати книгу стихов (вскоре вышедшую в свет под другим названием — «Урна»), однако достоверность оповещения о завершаемой драме ничтожно мала: видимо, газетному репортеру было доложено лишь об авторских намерениях, а не о реальном положении дел. Вторую, и на этот раз окончательную, утрату рукописи Белый в ретроспективных записях датирует июнем 1907 г.: «Обнаруживается пропажа поэмы „Дитя-Солнце“»[160]. В мемуарах Белый подтверждает: «…через два года опять поэма пропала: в дни, когда я хотел возвратиться к ней, как знак того, что слово, искавшее выраженья, — не будет произнесено <…>»[161]. Возможно, что поэт тогда в очередной раз намеревался взяться за работу с чистого листа, с тем чтобы воплотить давний замысел в новой жанровой форме, и эти творческие импульсы, о которых он оповестил приватно или публично, были предъявлены читательской аудитории — подобно тому как примерно в то же время появились печатные сообщения о работе Белого над романом «Адмиралтейская игла», к которой он, по всей вероятности, даже не приступал[162].

Несчастливая судьба постигла самое объемное из сочинений, составлявших корпус стихотворных текстов Андрея Белого. Даже в незавершенном виде поэма «Дитя-Солнце» охватывала более 2000 стихов (в мемуарах Белый даже указывает: «около трех тысяч стихов»[163]) — в то время как самое пространное стихотворное произведение в доступном нам наследии Белого, поэма «Первое свидание», содержит 1319 строк. Однако, по всей вероятности, своевременному завершению и опубликованию «большой героической поэмы» (согласно авторскому определению в комментарии к «Символизму») помешали не только внешние обстоятельства: дважды потеряв рукопись, Белый вполне мог усмотреть в этом некий роковой указующий перст, — но и серьезные внутренние причины.

Ранее Белый не предпринимал попыток воплотить в стихах сложную и весьма причудливую сюжетную композицию и мог встретиться на этом пути с определенными трудностями. Еще большие затруднения, по всей видимости, были обусловлены тем, что вынашивание и воплощение замысла поэмы совпало с началом внутреннего слома в мироощущении Белого, со вступлением автора в период «перерождения убеждений». Согласно позднейшему признанию Белого в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику, «пропавшая поэма „Дитя-Солнце“, написанная в июне 1905 года, — насквозь золото, насквозь — лазурь: по приему, по краскам»[164]; одновременно с нею поэт создавал стихи, гораздо более адекватно передававшие содержание его изменившегося внутреннего мира, которые позднее вошли в книгу «Пепел», контрастную по отношению к его первой книге стихов и лирической прозы «Золото в лазури». Развивая в поэме по инерции прежние «золотолазурные» мотивы, Белый стремился в очередной раз воплотить и сохранить в неприкосновенности ту картину мировидения, которая представлялась ему органичной, указующей на подлинные духовные ценности, но эта картина уже во многом диссонировала с новыми переживаниями, с новыми устремлениями сознания, которым в художественном пространстве поэмы «Дитя-Солнце» уже не находилось места. В цитированном письме к Иванову-Разумнику Белый еще раз упоминает об этой поэме, выстраивая схему своего внутреннего развития в период 1898–1905 гг. (ранний, «симфонический» период) и рисуя «картину удивительной симметрии рождения, напряжения в „мистич<еский> реализм“ темы симфонической» и «угасания ее в утраченной поэме „Дитя-Солнце“»: «…„дитя-Солнце“, — поясняет Белый, — должно было повиснуть где-то над миром не Евангельским Логосом, а риккертовским Логосом <…>»[165]. Интерес к неокантианским построениям Риккерта характеризует уже главным образом «послелазурный» этап духовной эволюции Белого, и попытка симбиоза в рамках единого художественного текста «старого» и «нового», видимо, давалась ему с трудом. Показательно в этом отношении заявленное в письме к Флоренскому намерение приостановить работу над поэмой, показательно и стремление возобновить работу, но уже в другом жанре — в форме драмы. В 1902 г. Белый написал две редакции 4-й «симфонии» (в свое время были опубликованы лишь фрагменты этого текста[166], полностью он не сохранился), которую несколько лет спустя, когда «симфонический» период его творческого развития был позади, кардинально переработал, а точнее — заново написал; получился, по признанию автора в том же письме к Иванову-Разумнику, «многослойный, пере-пере-мудреный „Кубок Метелей“»[167]. Правомерно предположить, что по своем завершении поэма «Дитя-Солнце» имела возможность явить собою нечто столь же «многослойное».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.