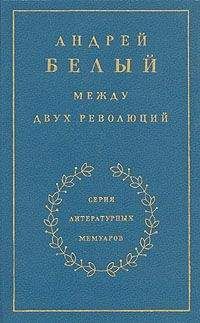

Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

Ради исполнения такой задачи Белый пожертвовал многими безусловными шедеврами своей поэзии. В новое издание не вошло открывавшее «Пепел» стихотворение «Отчаянье», с его надрывными заклинаниями:

Туда, — где смертей и болезней

Лихая прошла колея, —

Исчезни в пространство, исчезни,

Россия, Россия моя!

Не вошло и стихотворение «Родина»:

Роковая страна, ледяная,

Проклатия железной судьбой —

Мать Россия, о родина злая,

Кто же так подшутил над тобой?

Не вошли и многие стихотворения, в которых Россия предстает бесконечным выморочным пространством, где царят нищета, бесплодие и убожество:

И кабак, и погост, и ребенок,

Засыпающий там у грудей: —

Там — убогие стаи избенок,

Там — убогие стаи людей.

Показательны и отдельные сокращения, сделанные в стихах, включенных в «Собрание…»: так, в стихотворении «Бегство» изъяты строфы, в которых образ России предстает в столь же безысходно трагическом свете («Пустынная, торная весь», «злой полевой небосклон», «страна моя хмурая»). Налицо последовательно осуществленное желание автора преодолеть былой «нигилизм», сделать чувство отчаяния, вынесенное от встречи с родиной, не столь всеобъемлющим, каким оно представало в «Пепле».

Разумеется, в этом уже определенно сказывался взгляд на «Пепел» из 1914 г. — из другого периода духовного самосознания, когда Белый чувствовал себя прочно стоящим на вновь обретенных жизненных путях и видел теперь главную творческую задачу в том, чтобы указать на эти, казавшиеся ему спасительными, пути, а не погружаться вновь в пучину гибельного исступления. 19 апреля / 2 мая 1914 г. Белый писал Иванову-Разумнику: «…у меня теперь чувство вины: написал 2 романа и подал критикам совершенно справедливое право укорять меня в нигилизме и отсутствии положительного credo. <…> Теперь хочется сказать публично, „во ими него“ у меня такое отрицание современности в „Петербурге“ и „Голубе“»[142]. То же самое Белый мог сказать и в отношении своих «нигилистических» книг «Пепел» и «Урна»; и если попытка компенсировать «отрицание современности», декларированное в «Серебряном голубе» и «Петербурге», реальных результатов не дала (третья часть трилогии, задуманная под заглавием «Невидимый Град», не была осуществлена), то в области поэтического творчества контраргумент «Пеплу» и «Урне» прозвучал уже в 1909 г. Все стихотворения 1909–1914 гг., включенные в «Собрание…» и позднее вошедшие в книги Белого «Королевна и рыцари» и «Звезда», — это уже новое мифотворчество, с программными ретроспекциями из эпохи «зорь», новая попытка ясного и убежденного благословения миру и зиждительным духовным силам.

И тем не менее даже в 1914 г., находясь в другой полосе творческого развития, Белый не пытается сгладить и приглушить те симптомы внутреннего кризиса, которые сказались в его прежних стихах лично-исповедального характера: эти стихи перенесены в «Собрание…» из «Урны» и «Пепла» почти в полном объеме и без существенных изменений, корректирующих общую картину. За пределами нового издания остались в основном стихотворения «объективного» плана, претендующие на создание целостного образа России, явленного как в лирических восприятиях, так и в «жанровых» зарисовках. Образ России, прорисованный на страницах «Пепла», явно не согласовывался с новыми представлениями Белого о своей родине, о ее судьбе и предназначении. Определенные «почвеннические» тяготения обозначились у него вполне явственно в 1911 г. («…мы, слава Богу, русские — не Европа: надо свое неевропейство высоко держать, как знамя»[143], и т. п.) и могли только укрепиться в ходе приобщения к антропософии. Согласно утверждениям Штейнера об эпохах мирового культурного развития, в грядущей шестой эпохе «самодуха» (Geistselbst) во всей полноте суждено проявиться духу русского народа, заключенному в нем ощущению Христа и живительным для последующего мирового развития свойствам — предрасположенности к духовному творчеству, способности к целостному мышлению, объединяющему мистическое и интеллектуальное начала, миролюбию, молодости русской культуры в сравнении с западноевропейской и т. д.[144]. Столь безусловный авторитет, как Штейнер, мог только стимулировать Белого в мистическом осознании образа России как «мессии грядущего дня»; провозглашенное в августе 1917 г., уже под знаком свершившейся революции, такое исповедание веры в Россию и ее мировое призвание вынашивалось в течение ряда лет антропософского «посвящения» — включавших и тот непродолжительный отрезок времени, когда создавалось «сиринское» «Собрание стихотворений».

Подготовка этого неосуществленного издания была лишь первым опытом Белого по переработке и композиционному переоформлению своего поэтического наследия. Уже два года спустя, осенью 1916 г., вернувшись в Россию, он принялся готовить к переизданию «Золото в лазури» для московского издателя В. В. Пашуканиса (унаследовавшего делопроизводство от «Мусагета»); на этот раз Белый стремился с еще большим рвением устранить следы юношеской незрелой версификации[145]. Издание не состоялось, и даже результаты авторской работы исчезли; в «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» Белый указывает: «Заново переработанный материал стихов „Золота в лазури“, приготовленный к печати в виде сборника „Зовы времен“ и уже сданный в набор издателем; рукопись исчезла при аресте издателя Пашуканиса»[146]. Не осуществилось и еще одно издание стихотворений, готовившееся в 1920 г.

Новую версию своего поэтического творчества Белый предложил в сборнике «Стихотворения», изданном в Берлине в 1923 г. издательством З. И. Гржебина. Многие редакции произведений были перенесены в эту книгу из макета «сиринского» сборника, но части и разделы, по которым в ней были распределены тексты, не имели с прежней хронологической композицией ничего общего, хотя в целом и отражали важнейшие стадии в духовном и идейно-эстетическом развитии поэта. Хронология в данном случае подчинялась идее построения внехронологического лирического сюжета, только отчасти совпадающего с реальной поэтической эволюцией автора, отраженной в «линейной» последовательности выходивших в свет стихотворных сборников.

В 1925 г. Андрей Белый подготовил план очередного стихотворного собрания, и хотя «скелет тома» замышлялся таким же, как в «гржебинском» издании 1923 г., в проекте уже были намечены некоторые изменения[147]. Четыре версии текста имеет книга «Пепел» (не учитывая соответствующих разделов в собраниях стихотворений) — две изданных (1909 и 1929 гг.) и две неизданных (1921 и 1925 гг.). Над новым двухтомным собранием стихотворений Белый работал в начале 1930-х гг. — и опять же мы встречаемся с новой волной «творимого творчества» — с новыми редакциями текстов (иногда лишь отдаленно напоминающими свои первоисточники), новыми заглавиями, новым составом, новой композицией. В этих бесконечных экспериментах по созданию из «старого» стихотворного материала новых поэтических произведений сказывается характернейшая общая особенность творческого процесса автора, впервые наглядно — хотя еще и сравнительно сдержанно — продемонстрированная при подготовке «сиринского» «Собрания стихотворений». Являя собой своего рода гераклитовский тип художнической личности, реализующейся в непрерывном процессе изменения и возникновения, Андрей Белый фатально не мог войти дважды в одну и ту же творческую стихию, и даже если намеревался лишь повторить, тиражировать (пересмотрев и немного усовершенствовав) однажды созданное, на деле это стремление сплошь и рядом предполагало — пересоздать.

«Космогония по Жан-Полю» Андрея Белого

(поэма «Дитя-Солнце»)

В авторском комментарии к статье «Лирика и эксперимент» (1909), впервые опубликованной в составе книги Андрея Белого «Символизм», имеется следующий фрагмент:

«…всем лицам, имеющим прикосновение к творчеству, известен тот факт, что затронувшее нас художественное произведение (в положительном или отрицательном смысле) вызывает в нас творческий процесс совершенно индивидуальный, не имеющий отношения к воспринятому; скопленный запас творческих впечатлений, покоясь в глубине бессознательного, не имеет выхода; художественное произведение, пробивая наше сознание, дает выход и творческой энергии; и энергия эта рождает в нас образы, имеющие лишь косвенное отношение (а часто и никакого) к виденному или слышанному. Здесь опишу случай, бывший со мной: у меня был план большой героической поэмы, осознаваемый смутно, в неопределенных красочных и звуковых сочетаниях, возникший, как тональность, без мелодии и ритма под влиянием воспоминания об „Оссиане“ Макферсона; о фабуле не было времени думать; я жил в имении, где были два пса: белый пойнтер и рыжий сэттер, враждовавшие друг с другом, причем пойнтер отличался мужеством и благородством, сэттер же был хитр и ласков; однажды после дождя я вышел на террасу: освещенный вспыхнувшим солнцем, пойнтер стоял в воинственной позе пред своим противником; это было воистину эстетическое впечатление; лучи освещали красновато-розовую шерсть сэттера и белую, гладкую шерсть пойнтера, стоявших среди сверкающих на солнце луж; мгновенно фабула моей поэмы была осознана: рыжебородый бессмертный праотец человеческого рода хитростью украл с неба творчество жизни, чтобы из ряда человеческих поколений перекинуть мост от земли к небу; но последний человек, который должен победителем вступить на небо, оказался рожденным от смертной и одного из небожителей; вместо того, чтобы вступить в бой с ними, он повернулся на рыжебородого праотца человечества, отрекаясь от своего родства со смертными: боги отстояли небо — человеческий род был низринут. Я подробно описываю этот случай возникновения мифа под влиянием совершенно посторонних эстетических восприятий (ярко освещенных псов) как типичный случай для целого ряда творчеств в области сюжета»[148].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.