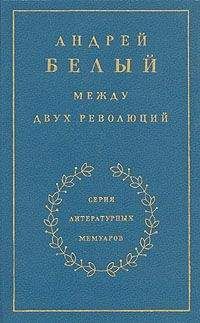

Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

В последующих месяцах в корпусе сохранившейся переписки Белого и Иванова-Разумника — пробел (Иванов-Разумник сообщает, что первые письма Белого к нему, «около десятка, остались в издательской части архива „Сирина“, пропавшего в годы революции (вместе <…> с копировальной книгой ответных писем издательства)»[121]), однако по ряду косвенных данных можно заключить, что «Сирин» подтвердил свою готовность напечатать «Собрание стихотворений» и, видимо, предложил Белому представить рукопись в скорейшем времени. В журнале «Дневники писателей», выходившем под редакцией Ф. Сологуба (близко стоявшего к «Сирину»), весной 1914 г. под рубрикой «Вести о писателях и книгах» появилось сообщение: «Книгоиздательство „Сирин“ издает <…> стихотворения Андрея Белого в 2-х томах»[122].

Уже из предварительных замечаний Белого относительно задуманного нового издания стихотворений ясно, что автор не мыслил его как механическое воспроизведение ранее опубликованных книг. Реально же подготовка «Собрания стихотворений» не ограничилась мелкой правкой текста и локальными композиционными перегруппировками; было создано, по сути, новое художественное единство, имеющее лишь частичные аналогии в содержании книг «Золото в лазури», «Пепел» и «Урна». Основной объем работы над новой книгой Белый относит к маю 1914 г.: «…усаживаюсь дома подготовлять собрание стихов у „Сирина“»[123]. Жил он в это время в Швейцарии; став убежденным последователем антропософского учения Рудольфа Штейнера, трудился изо дня в день как резчик по дереву на постройке Гетеанума — антропософского центра в Дорнахе, слушал лекционные курсы «Доктора», вращался в среде его последователей и сподвижников и в целом, житейски и психологически, оставался очень далек от текущих литературных и иных дел на родине. Основную долю работы по формированию «Собрания стихотворений» ему удалось осуществить благодаря случайному и вынужденному перерыву в антропософских «трудах и днях»: будучи уличенным более опытными резчицами в неточных архитектурных исчислениях (Белый был назначен руководителем работ на архитраве «Венера»), он «обиделся, отказался от архитрава „Венеры“ и засел у себя дома дней на 10». «Эти десять дней, — свидетельствует Белый в ретроспективном „Материале к биографии“, — я употребил на подготовку собрания стихотворений для „Сирина“, а также: в эти же дни я написал несколько стихотворений, между прочим: „Открылось: весть весенняя“, „В волнах золотистого хлеба“, „Я засыпал…“ и др.»[124].

19 апреля / 2 мая 1914 г. Белый информировал Иванова-Разумника: «Высылаю рукописи стихов <…> в течение мая. Предоставляю „Сирину“ право печатать, когда издательство сочтет нужным <…>»[125]. Однако выдержать указанные сроки не удалось, в связи с чем Белый вновь писал Иванову-Разумнику — видимо, уже по завершении основной части работы, — получив послание из издательства, торопящее со сдачей книги (19 июня / 2 июля 1914 г.): «Извиняюсь за столь значительное опоздание высылки рукописей: верьте, это не от лени. Но я хотел подготовить 2-ое издание своих стихотворений, распределив их по новым отделам и переработав ряд стихотворений заново; этой работой я и занялся. Но, занявшись переработкой, я понял, что мое намерение — не оставить камня на камне в „Золоте в Лазури“, т. е. попросту заново написать „Золото в Лазури“. Это во-первых; во-вторых: наступила горячка в строительных работах <…> так что переработка стихов за последние три недели остановилась; да и я стал раздумывать, надо ли изменять явно юношеские стихи; не показательнее ли они во всех их недостатках. Некоторые из характернейших для меня стихотворений — технически детские; наоборот: многие из технически зрелых — непоказательны вовсе»[126].

Рукопись «Собрания стихотворений» была отправлена в «Сирин» незадолго до 31 июля — дня начала мировой войны. Это событие сказалось на последующей судьбе новой книги Андрея Белого самым непосредственным образом: в связи с войной семейство Терещенок приняло решение свернуть свою издательскую деятельность[127]. Не вышли в свет 5 томов из 20-томного Собрания сочинений Ф. Сологуба, из Полного собрания сочинений и переводов В. Брюсова в 25 томах были напечатаны только 8 томов, «Собрание стихотворений» А. Блока начато набором и приостановлено (сохранились корректурные листы), «Собрание стихотворений» Андрея Белого осталось в виде издательского макета. О сложившемся положении дел Иванов-Разумник известил Белого в феврале 1915 г.; полгода спустя, 13/26 августа, сообщил ему, что предпринятые попытки «устроить» «Собрание стихотворений» остались безрезультатными: «…мое редакторство в „Сирине“ кончилось, — кончился „Сирин“, планы повисли в воздухе. Теперь же, во время войны, никто ничего не печатает… Так и осталось лежать у меня рукописное Ваше собрание стихов, тт. I–II, и „Путевые Заметки“. Напишите, куда передать их, что делать с ними»[128]. Естественно, что, находясь в Швейцарии, окруженной воюющими странами, Белый каких-либо конструктивных решений относительно судьбы своей книги предложить не мог, хотя и предпринимал, побуждаемый тяжелым материальным положением, определенные попытки обрести новые издательские связи[129]. Рукопись «Собрания стихотворений», сохраненная Ивановым-Разумником, позднее была возвращена автору и обрела покой в его архиве.

Сейчас, когда заходит речь о поэзии Андрея Белого, чаще всего имеют в виду его книги стихов в том составе и в той композиции, которые были предложены автором в их первых изданиях, получивших по выходе в свет определенный общественный резонанс и прочно вошедших в историю русской поэзии первых десятилетий XX в.: «Золото в лазури» (1904), «Пепел» (1909), «Урна» (1909) и т. д. «Собрание стихотворений», подготовленное Белым для «Сирина», отражает изменившийся взгляд автора на созданное им за десятилетие. Из «старого» стихотворного материала сформирована во многом новая книга, отражающая новый этап творческой эволюции мастера и представляющая собой попытку выведения новой формулы поэтической индивидуальности.

Книга — главная категория в поэтической культуре русского символизма. Репутации представителей этой литературной школы формировались, изменялись, возрастали и ставились под сомнение в прямой зависимости от того, какую судьбу в восприятии современников обретал очередной сборник стихотворений того или иного автора, претендовавший, как правило, на внутреннюю художественную цельность и структурную организованность. Как общий манифест направления прозвучало предисловие В. Брюсова к его книге «Urbi et orbi» (1903): в нем были теоретически осмыслены и обоснованы те требования, которым, по убеждению «мэтра» русского символизма, должно отвечать современное собрание стихотворений одного поэта, представляющее прежде всего личность автора в ее законченном и разностороннем выражении. «Книга стихов, — писал Брюсов, — должна быть не случайным сборником разнородных стихотворений, а именно книгой, замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат, книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой страницы до последней. Стихотворение, выхваченное из общей связи, теряет столько же, как отдельная страница из связного рассуждения. Отделы в книге стихов — не более как главы, поясняющие одна другую, которых нельзя переставлять произвольно»[130]. Брюсов со всей четкостью и с предельным лаконизмом высказал те несколько основоположений, которые станут общим правилом: в 1900–1910-е гг. едва ли не все поэты, оставившие след в истории литературы или даже совсем неприметные, стремились строить свои стихотворные сборники как продуманное во внутренних соответствиях единство текстов, а нередко и как связное лирическое повествование[131]. Для Андрея Белого (пользовавшегося советами Брюсова при формировании «Золота в лазури») представление о поэтической книге как о внутренне замкнутом целом, реализующем выстраиваемый автором лирический сюжет, было аксиоматичным.

В ряде случаев символистские сборники стихотворений, будучи опубликованными впервые в определенном составе и композиции, при последующих переизданиях своего облика не меняли. Наиболее характерный пример — книги К. Д. Бальмонта: изменения, вносившиеся поэтом в текст его книг, были единичными и незначительными. В этом отношении Бальмонт занимал принципиальную позицию. «Лирика по существу своему, — утверждал он, — не терпит переделок и не допускает вариантов. Разночтения лирического чувства или же лирически выраженной мысли ищут и должны искать у понимающего себя поэта нового и нового выражения — в виде написания новых, родственных стихотворений, а никак не в кощунственном посягновении на раз пережитое <…>»[132]. Но большей частью наблюдалась иная картина: поэтические книги менялись от издания к изданию — иногда сохраняя определяющие черты своей внутренней структуры (например, у Брюсова при подготовке «сиринского» собрания сочинений изменения осуществлялись главным образом в направлении расширения состава прежних книг за счет стихотворений, ранее в соответствующие сборники не попадавших), а иногда и вовсе отрицая прежние композиции; так, Федор Сологуб, готовя собрание своих сочинений для издательства «Шиповник» (а позднее и для «Сирина»), полностью расформировал ранее изданные восемь стихотворных книг (в том числе и самую знаменитую из них — «Пламенный круг») и скомпоновал тексты заново в тома с новыми заглавиями («Лазурные горы», «Восхождения», «Змеиные очи», «Жемчужные светила»). Сопоставление прижизненных изданий стихотворных книг А. Блока позволяет установить несколько последовательных стадий в авторской работе по формированию структуры своих сборников, каждая из которых по-разному, в различных тематико-стилевых тональностях, выявляла черты единого поэтического универсума. Первая стадия — формирование четырех сборников: «Стихи о Прекрасной Даме» (1905), «Нечаянная Радость» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Ночные часы» (1911), — внутренняя структура которых почти ни в чем не совпадает со структурой «канонического» свода лирики Блока. Вторая стадия — трехтомное «Собрание стихотворений», выпущенное в свет «Мусагетом» в 1911–1912 гг., издание, в котором уже был реализован общий конструктивный принцип — идея трех этапов поэтического пути, отраженных в трех частях поэтического целого, — но с распределением текстов по разделам, в большинстве своем не имеющим соответствий в «каноническом» своде (неосуществленное «сиринское» издание стихотворений Блока должно было в основных чертах, судя по имеющимся данным, повторять «мусагетское»). Третья стадия — второе «мусагетское» издание «Стихотворений» в трех книгах (1916): стихи в нем были размещены по разделам, с которыми по сей день обычно имеет дело читатель, но отобраны тексты были с большей строгостью и избирательностью, чем при подготовке следующего издания, трехтомного собрания «Стихотворений» для издательства «Земля» (1918) и, следом за ним, для издательства «Алконост»; только на этой — четвертой — стадии работы, незадолго до смерти поэта, окончательно — точнее, в последний раз — определились состав и композиция блоковского трехтомного «романа в стихах», «трилогии вочеловечения».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.