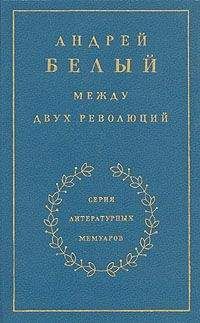

Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

И т. д.»[137].

Цитата из стихотворения Белого десятилетней давности, таким образом, оказывается отвечающей новым, самым живым и актуальным, настроениям автора; конец пройденного к тому моменту пути соотносится с началом, отчетливо вырисовывается во всех своих стадиях и самый путь, вехи которого — годы: они же диктуют новый принцип циклизации формирующегося «Собрания стихотворений». Индивидуальная творческая эволюция получает дополнительный мифопоэтический смысловой акцент — осознается как возвращение к исходному, но обновленному «я» сквозь лабиринты блужданий и соблазны преодоленных «искушений». Закономерно при этом стремление автора, пересматривающего и переоценивающего всю совокупность написанного им в стихах, отобрать и сгруппировать тексты в соответствии с этим новым знанием о своем пути, о его смысле и внутренней логике. Важнейшей задачей становится избавление от всего случайного и несовершенного — от того, что в ранее изданных поэтических книгах, возможно, было уместно и оправданно, но для нового, итогового сборника, цель которого — раскрытие поэтической индивидуальности на ее сложном пути к самой себе, оказывается избыточным. В частности, во многом случайными в первых сборниках были посвящения стихотворений различным лицам из широкого круга друзей и знакомых Белого; в новом издании подавляющее большинство их снимается («…я хотел бы, — писал в этой связи Белый Иванову-Разумнику, — чтобы все посвящения (их много), которые я не воспроизвел в рукописи сызнова, не перепечатывались бы. Посвящение имеет цену, если оно есть действительно посвящение, а не просто визитная карточка: посвящения „визитные картонки“ я уничтожил»)[138]. Не попадают в новое издание и некоторые «случайные» стихотворения из прежних книг — те, в которых лишь тиражируются образные мотивы, уже прозвучавшие в не менее характерных произведениях. Примечательно в этом отношении, что из «Золота в лазури» в «Собрание стихотворений» не вошли главным образом тексты, расположенные в заключительных частях разделов книги: видимо, отбирая (а зачастую и кардинально перерабатывая) стихотворения, Белый двигался в линейной последовательности и, переходя ко второй половине каждого раздела, находил, что известная образно-тематическая совокупность текстов уже достаточно репрезентативно отражена в новой композиции. Такой во многом «механический» подход не мог не повлечь существенных утрат: например, из заключительной части раздела «Багряница в терниях» в «Собрание…» не вошли столь характерные для раннего Белого стихотворения, как «Мои слова» (позднее включавшееся в хрестоматии) и «С. М. Соловьеву» («Сердце вещее радостно чует…») — одно из наиболее прочувствованных поэтических исповеданий мистических чаяний 1901 г. Обращает на себя внимание и несогласованность текста предисловия, в котором говорится о включении в «Собрание…» драматического отрывка «Пришедший»[139], с макетом издания, в котором это произведение отсутствует: видимо, здесь сказывается также элемент случайности или вынужденная спешка с подготовкой книги.

«Собрание…» состоит преимущественно из текстов, ранее входивших в три книги стихов Белого; к ним добавлены 15 стихотворений, написанных в 1909–1914 гг. (еще одно позднейшее стихотворение — «Сквозь фабричных гудков…» (1914) — по неясным причинам оказалось включено в раздел «1903 год»). Основной корпус книги образуют выстроенные в хронологической последовательности стихотворения из «Золота в лазури» (1901–1904), первой поэтической книги Белого, насыщенной мажорными интонациями, вдохновенными предчувствиями мистико-апокалипсического преображения мира, пафосом оптимистического дерзания и мифопоэтического, «сказочного» воспарения над действительностью; за ними следуют стихотворения 1904–1908 гг., ранее распределенные по сборникам «Пепел» и «Урна» и представляющие собой идейный, образный, тематический и стилевой антитезис по отношению к «Золоту в лазури»: вместо литургии «зорь» и восторженной «мистерии» — «тусклая, мутная, синяя мгла», трагедия разуверения и безысходности, вместо условно-фантастических и стилизованных образов — реальные картины, насыщенные натуралистическими подробностями, развернутая панорама современной «больной России». В обеих книгах господствуют горькие, пессимистические настроения, в обеих — звучит единый мотив страдания, изливается исповедь страдающего поэта (в личном плане отражающая историю поруганной, неразделенной любви Белого к Л. Д. Блок), и в этом смысле они сопоставимы с «Золотом в лазури» главным образом по контрасту; но в то же время «Пепел» и «Урна» составляют и в отношении друг друга контрастную пару: в первой книге задают тон стихи о России, исполненные широкого общественного звучания, во второй — непосредственно личные, камерные сюжеты; в «Пепле» щедро выплескиваются эмоции, в «Урне» доминируют раздумья, настроения «философической грусти» (согласно названию одного из разделов); в «Пепле» Белый часто пробует высказаться через разноголосицу «чужих» голосов, в «Урне» старается не покидать четко очерченных пределов своего лирического «я». «Урна» в особенности резко противостоит «Золоту в лазури» еще и благодаря тому, что импровизационной лирической стихии, господствовавшей в книге ранних стихов, в позднейшем сборнике явно предпочтена установка на тщательное исполнение поэтического задания, ограниченного сугубо «художественными» критериями. Ориентируясь на медитативную лирику Пушкина, Баратынского, Тютчева, проходя «школу» формы, творческой выдержки и самодисциплины у Брюсова, Белый сумел объединить в «Урне» многие из наиболее совершенных образцов своей лирики.

Последнее обстоятельство, видимо, вполне осознавалось автором, когда он комплектовал «сиринское» «Собрание стихотворений»: из 64 стихотворений, составляющих «Урну», в него вошло 58 — т. е. книга представлена почти в полном объеме, причем доля переработанных для нового издания текстов, если сравнивать с «Золотом в лазури» и «Пеплом», минимальна. Совсем иначе Белый распорядился двумя другими книгами. Из «Золота в лазури» в «Собрание…» не попало 29 стихотворений (а также целиком нестихотворный раздел книги — «Лирические отрывки в прозе»), из включенных 75 стихотворений многие переработаны самым радикальным образом (по первоначальным же замыслам Белого относительно «Золота в лазури», правке должно было подвергнуться гораздо большее количество текстов). При этом Белый, переживавший апогей «второй зари», отнюдь не стремился, возвращаясь к произведениям периода «первой зари», собранным в «Золоте в лазури», внести в них какие-то существенно новые смысловые акценты: задачу свою он видел в том, чтобы рукой зрелого мастера обновить юношеские незрелые опыты, довести их до художественно приемлемого уровня, устранить родимые пятна «детскости», образной банальности, стилевой шероховатости; подлинность былого переживания он пытался подкрепить подлинностью и безупречностью его художественного воплощения. Однако, принимаясь за усовершенствование своих ранних текстов, Белый оказывался во власти одолевавшей его творческой стихии, в результате чего на руинах прежнего художественного строения возникало нечто новое, зачастую лишь отдаленно напоминающее свой прообраз. Примеры такой переработки встречаются в «Собрании…» преимущественно среди «бывших» стихотворений из «Золота в лазури»: стихотворения «Весна» («В весенние волны зари…»), «Владимир Соловьев», «Отошедшему другу», «Старинный друг» («Старинный друг, к тебе я возвращался…»), «Возврат», «Зов» («Над говором струй…») и некоторые другие в новых редакциях — это, по сути, новые произведения, написанные по прежней образной канве; иные из них по своему художественному строю оказываются гораздо ближе к стихотворениям Белого 1910-х гг., чем к своим «прототипам» десятилетней давности.

Если основной причиной сокращений и переработки текстов из «Золота в лазури» в ходе оформления новой поэтической композиции были их формальные, «технические» несовершенства, то в отношении стихотворений из «Пепла», не попавших в новое издание, такое объяснение едва ли было бы правомерным. Между тем из 101 стихотворения «Пепла» в «Собрание…» не вошло 30 стихотворений. Наибольшим сокращением подверглись первые разделы книги: «Россия» (21 стихотворение; изъято 7), «Деревня» (11 стихотворений; изъято 9), «Паутина» (8 стихотворений; изъято 5) — разделы, в которых эпические мотивы преобладают над лирическим самовыражением. Не пригодились идя новой книги в большинстве своем те стихотворения, которые в 1908 г. дали основание Белому посвятить «Пепел» памяти Некрасова и декларировать в предисловии: «Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении — символы некоей реальности <…>»[140]. Такое решение во многом мотивируется определяющей авторской установкой на отражение индивидуальной духовной эволюции, на развертывание своего самосознающего «я»; сюжетные стихотворения из народной жизни, попытки передать живой голос социальных «низов» могли в этом свете показаться «лишними», уводящими в сторону от общего замысла. Характерно, что те разделы «Пепла», в которых сосредоточены по преимуществу стихотворения интимно-исповедального звучания, представлены в «Собрании…» с максимальной полнотой: из раздела «Безумие» (16 стихотворений) изъято только 3 стихотворения, а раздел «Просветы» (18 стихотворений) обошелся вообще без изъятий. Но не только авторское предпочтение «лирике» перед «эпикой» сказалось в ходе «селекции» «Пепла» — сказалось и явное стремление рассеять беспросветный мрак, надо всем доминировавший в этой книге, и тем самым усилить значение «просветов» в общей картине (видимо, и в этом — причина возрастания ценностного статуса соответствующего раздела «Пепла»).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.