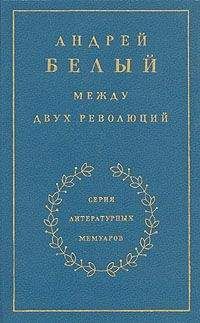

Александр Лавров - Андрей Белый

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Белый"

Описание и краткое содержание "Андрей Белый" читать бесплатно онлайн.

В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

На рубеже XIX–XX вв. Андрей Белый, согласно его ретроспективным автобиографическим записям, проявлял живой интерес к немецкой литературе эпохи романтизма: «… влекусь к немецким романтикам» (1900, март); «Увлечение немецким романтизмом» (1900, апрель)[197]. Поэтому представляется вполне вероятным его знакомство еще с одним произведением Жан-Поля, напечатанным в 1899 г. в переводе Е. Г. Бартеневой на страницах того же журнала, — романом «Цветы, плоды и шипы, или Брачная жизнь, смерть и свадьба адвоката бедных Зибенкейза» («Blumen-, Frucht- und Dornenstücke, oder Ehestand, Tod und Hochzeit der Armenadvocaten F. St. Siebenkäs», 1796–1797)[198]. Этот грандиозный идиллический гротеск, выстроенный на тщательно и артистично разработанном эмпирическом материале — изображении будничной жизни обитателей немецкого городка Кушнаппель, мог вызвать у Белого, измышлявшего «витиеватый», по его определению[199], сюжет поэмы «Дитя-Солнце», «опрокинутый в фарс швейцарского городка», непосредственные аналогии (бытовые детали, видимо, щедро эксплуатировались в поэме: одна из них — «красный портфель» Ницше — отчетливо отложилась в памяти Метнера, при отсутствии других внятных впечатлений). Создавая свою мистическую буффонаду, в которой высокие «космогонические», мистериально-мессианские мотивы подвергались юмористической профанации, «опрокидывались» в игровую стихию и гротескный быт, — подобно тому как надмирные образы, вызревавшие в творческом сознании Белого, обретали плоть и смысловую определенность в фигурах двух противостоящих друг другу усадебных псов, — писатель мог ориентироваться на роман о Зибенкезе как на отдаленный, косвенный образчик или аналог. Помимо общих, уже отмеченных выше черт сходства в художественной оптике немецкого и русского писателей, «Зибенкез» мог соотноситься с поэмой Белого эксцентрическими коллизиями, положенными в основу романной интриги. «Рыжебородый праотец» в «Дитя-Солнце» изменяет внешность и выдает себя за другого; главный герой романа Жан-Поля по наущению своего друга Лейбгебера, разительно внешне с ним схожего, фактически «двойника» (мотив двойничества — один из активно разрабатываемых Белым начиная с ранних творческих опытов), имитирует собственную смерть и похороны, с тем чтобы затем начать новую, счастливую жизнь в ином обличье и под именем Лейбгебера. Тем самым сакральный мотив смерти и воскресения обретает бурлескную интерпретацию[200] — вполне в соответствии с теми сюжетными эскападами, которые предпринимал автор поэмы «Дитя-Солнце», опрокидывая «мистерию», «космогонию» в «фарс».

Размышляя в мемуарах о том, почему все же поэма «Дитя-Солнце» осталась незавершенной, Андрей Белый указал на внешнюю причину — перелом во взаимоотношениях с Блоком летом 1905 г., отразивший изменившуюся тональность мыслей и чувств у обоих друзей: «Третью песню собирался писать у Блоков, полагая: общение с ними, доселе источник шуток, меня вдохновит; в Шахматове я понял: не до поэмы; оборвавшись, она пролежала два года в столе; поданный романтически каламбур требовал романтической атмосферы; покров ее оказался той папиросной бумагой, которая была прорвана колпаком летящего вверх тормашками дурака из драмочки „Балаганчик“ <…>»[201]. Весьма вероятно, что, собираясь дописывать «Дитя-Солнце» в форме драмы, Белый хотел противопоставить блоковскому «Балаганчику» (1906), в котором увидел исключительно издевательство над священными и непреходящими мистическими заветами, свой опыт игрового действа, в котором патетическое и юмористическое, сакральное и профанное взаимодополняли и взаимообогащали друг друга, позволяли осязать подлинную высокую «мистерию» под внешним покровом шутовской «арлекинады». Однако все, что на сегодняшний день известно о содержании поэмы-драмы «Дитя-Солнце», кажется, исчерпывающим образом суммировано в привлеченном выше материале.

И все же некий отголосок «космогонии по Жан-Полю» правомерно усмотреть в позднейшем произведении Андрея Белого, которое многие расценивают как вершину его поэтического творчества, — в поэме «Первое свидание» (1921). Именно в этой поэме гармонически расплеснулось в свободных импровизациях, закрепощенных строками четырехстопного ямба, сочетание лирической патетики и юмора, романтического энтузиазма и самоиронии, сентиментально-идиллических мемуарных панорам и гротескных карикатур; именно в ней стихия каламбурной образности, столь изощренно разработанная в сочинениях немецкого писателя, оказывается адекватным воплощением авторского представления о мире как явленном многообразии реалий, восходящем к духовному единству. Примечательно, что Мариэтта Шагинян, ознакомившись с «Первым свиданием», прибегла к той же параллели по отношению к Андрею Белому, что и ранее Э. К. Метнер, сильно способствовавший в свое время определению ее культурного кругозора. В рецензии на поэму она писала: «…то, что Жан-Поль проделывал в прозе <…>, Белый бросил, как раскаленный металл, в сухие, строгие, скованные ямбы <…>»[202]. Возможно, ту же аналогию провел бы воображаемый и столь же просвещенный рецензент, оценивая белые вольные ямбы поэмы «Дитя-Солнце».

Дарьяльский и Сергей Соловьев

О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого

В творческой эволюции Андрея Белого «Серебряный голубь» — первый опыт обращения к большой «традиционной» повествовательной форме, к разработке сюжетной интриги и характеров, лишь опосредованно связанных с авторским субъективным началом. Такой выход к «эпосу» не предполагал, однако, изменения писательского метода и психологических основ творчества Белого, коренившихся в последовательном автобиографизме. Рельефно обрисованный крестьянский и уездный бытовой уклад, колоритные картины жизни и умонастроений «простонародья» были во многом списаны с натуры; сам Белый впоследствии подмечал, что ряд обстоятельств его жизни и, казалось бы, «посторонние» впечатления обернулись для него безотчетным сбором материала для «Серебряного голубя» в пору, когда замысел этого произведения еще и не зародился в его сознании: «В 1905–1906 годах я застаю себя за рядом действий, мне ставших ясными поздней, как-то: особые разговоры с крестьянами Московской и Тульской губерний, темы этих разговоров (политические, моральные, религиозные), особая зоркость к словам, жестам, любопытство, не имеющее видимых целей <…>»[203]. Такую же ретроспекцию по отношению к жизненной реальности представляет собой и основная сюжетная линия романа, создававшегося в 1909 г.[204], но отразившего психологические коллизии и эмоциональные состояния, переживавшиеся острее всего в том же 1906 г.

О том, что прообразом Дарьяльского, главного героя «Серебряного голубя», был ближайший друг Белого с юношеских лет, поэт-символист Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942), что биографические аллюзии скрыты и в других персонажах романа, исследователями сообщалось неоднократно[205]; эти указания восходят к мемуарным признаниям самого Белого и свидетельствам ряда его современников. Однако далее констатации непреложного факта обычно дело не шло. Между тем осмысление романа Андрея Белого под знаком отражения в его образно-сюжетной фактуре подлинных лиц и подлинных жизненных обстоятельств вполне может быть предметом конкретного и досконального «расследования»[206].

Сам Белый весьма упростил задачу подобного расследования собственными «расшифровками» реальных прообразов своих героев. Наиболее подробную «расшифровку» находим в «берлинской» редакции воспоминаний «Начало века» (1922–1923). «…Все типы „Голубя“, — сообщает Белый в этой книге, — складывалися из разных штрихов очень многих людей, мною виданных в жизни, — в несуществующих сочетаниях; фабула — чистая выдумка; если бы я рассказал, кто служил бессознательно моделью, то мне — удивились бы: ряд штрихов у Дарьяльского списан с С. М. Соловьева — эпохи 906 года: идеология — помесь идеологии Соловьева (периода 906 года) с моею теорией ценности; странно: столяр Кудеяров есть помесь: своеобразное преломление черточек одного надовражинского столяра с М. А. Эртелем и… с Д. С. Мережковским; одна половина лица говорит „я вот ух как“, другая — „что? съел?“: это — Эртель; и „долгоносик“, порой становящийся транспарантом, через которого „прет“ (лейт-мотив одержания), есть Мережковский с его бессознательным революционно-сектантским (метафизическим только) хлыстовством; идейную помесь из „Эргтеля-Мережковского“ я расписал бытовыми штрихами действительного столяра; странно: в Аннушке-Голубятне вполне бессознательно отразился один только штрих, но действительный, Н. А. Тургеневой (лейтмотив бледно-гибельной, грустной сестрицы); и это открыл мне Сережа; Матрена — сложнейшая помесь из нескольких лиц: баба Тульской губернии (большеживотная и рябая, с глазами косящими), Любовь Дмитриевна (глаза — Океан-море-синее, грусть, молитвы, обостренное любопытство, дерзание), Поля (прислуга Эмилия Карлыча Метнера — из-под Подсолнечной: странно — из Боблова, то есть деревни имения Менделеевых); Поля нужна была мне, как модель; и порой отправлялся я летом из Дедова к Метнерам, чтоб рисовать — от натуры (то лейт-мотив — солнечности); сам сначала не понял, что Поля — модель, пока Метнер, которому читывал я ряд набросков, смеясь, мне сказал:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Белый"

Книги похожие на "Андрей Белый" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Лавров - Андрей Белый"

Отзывы читателей о книге "Андрей Белый", комментарии и мнения людей о произведении.