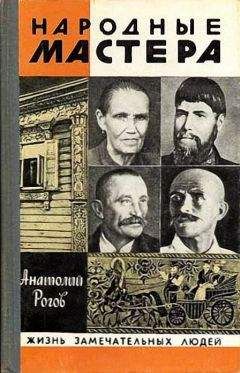

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Снова помчался в Палех.

«Занялся я дома изучать (изготовление папье-маше), — пишет он, — стал крыть лаком, в печку сажать для сушки. Несколько предметов сжег, но научился».

Весь сложный процесс изготовления папье-маше освоил. На прямоугольные, круглые и овальные деревянные бруски навивал смазанные мучным клейстером ленты обычного тонкого картона, несколько слоев. Затем обжимал их струбцинами. Сушил. Сняв с брусков прямоугольные, круглые и овальные трубки, опускал их в подогретое льняное масло — промасливал. Опять сушил. Затем нес эти заготовки столяру Солонину, тот их распиливал по высоте шкатулок, обтачивал рубанками, напильниками и наждачной бумагой, прилаживал донца и крышки и возвращал Голикову. Начиналась шпаклевка массой, приготовленной из глины и масла. Опять сушка, зачистка пемзой. Потом внешнюю сторону Иван Иванович покрывал черным лаком, внутреннюю — красным и после закалки в печи все еще раз светлым. Такая твердая и гладкая, как кость, шкатулка называлась «полуфабрикатом» — на ней уже можно было писать красками. Сделанные же в самом конце оживки твореным золотом обязательно полировал для блеска волчьим зубом — он имеет особо гладкую поверхность. Миниатюру тоже покрывал сверху светлым лаком, закаливал в печи, полировал на круге, обтянутом плюшем, и вручную…

«Правда, материально я жил мерзко, но совершил революцию иконного искусства. Я ведь думаю: иконописцы — большие художники, и зло было слушать, когда, бывало, придешь на собрание, а председатель сельсовета клеймит нас богомазами, никому не нужными людьми. Словом, хуже самого матерного слова.

Я работаю. Приглашаю с собой других работать. Никто нейдет».

Мастера пахали землю, рубили дрова, выделывали кожи — считали, что по новым временам эти занятия надежней.

Через дорогу напротив Голикова жил Иван Михайлович Баканов. До революции лучший в Палехе стилист, он тридцать четыре года «выжил» мастером у Сафонова. И фрески писал, и самые дорогие подстаринные иконы, реставрацией занимался, потом преподавал в Палехской земской иконописной школе, открытой в девятьсот пятом году, а в пятнадцатом купил лошадь и с восемнадцатого уже одной только своей землицей да извозом и жил. Дрова из лесу доставлял.

В том, двадцать третьем году весной раз подвез дрова, мокрый весь стоит у ворот, отдыхивается, а Голиков из своего дома увидел его и идет. Поздоровались.

— Будет ломаться с дровами-то. Не твое дело под старость.

Запнулся, руками замахал, потом дальше так же отрывисто:

— Давай писать миниатюры. Заработаешь больше. Твое искусство не пропадет…

Ивану Михайловичу уже пятьдесят четвертый год. Человек он крайне обстоятельный, неторопливый, умный. Он уже, конечно, слышал, что Голиков ходит по бывшим хорошим мастерам и уговаривает примыкать к их с Вакуровым и Глазуновым делу. Помолчал Иван Михайлович, подумал.

— Ладно, я приду и посмотрю, что у вас за изделия и чего вы на них пишете.

Но пришел тоже не сразу, через несколько дней. А у Голикова на столе, на черных блестящих коробочках — переливающиеся картинки: веселая про ряженых, пришедших на святки в избу, три приплясывающих музыканта, похожих на тех, которых Баканов видел в старинной азбуке Кариона Истомина; старик и парень, играющие в шахматы, и пахарь (это были новые варианты), удивительный пахарь с красным конем, смахивающим на иконописных коней Фрола и Лавра, но такого пахаря, как у Голикова, он еще не встречал — живая сказка.

Молчал седой мастер. Молчал, как громом сраженный, потому что никак не предполагал увидеть такую небывалую красоту и тонкость. Сидел слушал горячие слова Голикова про перспективы этого дела, а мысли наползали невеселые. Самолюбив был старый мастер. Задело его за живое, что Голиков, тот самый заполошный платьечник Голиков, который раньше завидовал ему, его мастерству и таланту, вдруг такие дивные вещи сотворил, всех обошел.

Не взял Иван Михайлович Баканов сырья, сказал, что больно много сложного и неведомого в этом писании, а он уже стар, чтоб переучиваться; всю жизнь ведь по образцам работал, сам композиций не составлял…

А Голиков, по простоте душевной не понимавший, в чем дело, все ходил к нему и все уговаривал. И многих других тоже.

Летом приехал профессор Бакушинский, привез шкатулки и подносы из папье-маше и большой заказ Кустарного музея расписать их в новом палехском духе к Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Причастность к делу такого уважаемого человека, как Анатолий Васильевич, подействовала и на Баканова, и еще кой на кого. По его советам Маркичев, братья Котухины, Баканов и другие засели за «составление эскизов на бумаге» на темы крестьянской жизни и русских песен, которые все так любили. Показывали рисунки Бакушинскому, он специально не уезжал до конца работы. Советовались и с Голиковым, особенно по технике письма.

Иван Михайлович Баканов изобразил на подносе песню «Ленок»: как ее поют в деревне и танцуют при этом — это в центре подноса, а вокруг — как ленок сеют, дергают, прядут, ткут. Маркичев написал «Пастушков», Вакуров — «Пряху», «В поле» и «Крестьянина со снопом».

А Голиков за это же время, всем на удивление, целых одиннадцать работ приготовил, и среди них первые и потом так горячо им любимые «Тройка», «Битва», «Охота», уже полные движения и полыхающих алых тонов. А также широко ныне известный «Косарь», в котором образ работающего и вроде бы очень жанрово решенного крестьянина опять, как и в «Красном пахаре», сумел поднять до высокого символа.

На Всероссийской сельскохозяйственной выставке все произведения палешан были отмечены дипломами первой степени. О них заговорила пресса.

Иван Иванович ликовал — тронулся Палех.

Но крестьянин — это крестьянин даже тогда, когда он на девяносто пять процентов художник. Выставка закрылась, и все награжденные, кроме Голикова, Вакурова, который так и жил в Москве, да частично Котухина, снова принялись кто пахать, кто рубить, кто лыко драть да лапти плести. И Александр Васильевич Котухин плел — специально обучился. Слишком зыбким казалось им новое занятие, особенно с материальной стороны: сегодня есть заказ, завтра — нету… Это Голиков размечтался, привык впроголодь-то сидеть и семью морить…

И тогда Иван Иванович удумал такое, что все село смеялось, — позвал работать с ним Балденкова, который к тому времени уже дошел до должности ночного сторожа на Крестовоздвиженской колокольне. И не просто позвал, тот жить стал в его избе, кормился там — все пополам. И учил его Голиков писать миниатюры, учил иконописными приемами изображать реальную жизнь. И кто бы мог подумать: пьяница, сочинитель язвительных стишков (ох и многие же его в селе за них ненавидели!), который бог знает сколько времени уж и кистей-то в руки не брал, и вдруг нате вам: на иконной доске голову мужика написал, по приему — иконописно, с золотыми оживками, а прямо как живой, и такие глаза умные, такая силища в лице. И еще на пару с Голиковым Степана Разина изобразили, речь он к голытьбе держит; тут Бедный Гений одни головы писал, личник-то он был сильный когда-то, и вроде бы даже Голикова наставлял по этой части.

«Винить — почему люди пьют — не берусь… Работаем…

Но зато моя родня ругала меня:

— Кого нашел! Самого последнего человека…

Но Балденков был человек начитанный, сочинял стихи, душа была хорошая».

Душа была хорошая…

И вдруг осенью из Ленинграда письмо: приглашают преподавать в Кустарном техникуме, так теперь называлось то самое училище барона Штиглица, в котором он когда-то хотел заниматься, а походил на рисовальные вечера только три месяца. Там увидели его миниатюры и предложили обучить такой живописи целую группу молодежи.

Немедленно согласился и, дождавшись из техникума двадцати пяти рублей на дорогу — своих-то, как всегда, не было, — уехал, перекинув через левое плечо неизменный серый мешок. Страстно хотел одного: чтобы дело ширилось и ширилось как можно скорее, чтобы иконопись действительно переплавилась в новое массовое искусство.

8

До Ленинграда Иван Иванович не доехал. В Москве его перехватили Глазунов и Котухин, сказали, что «Москуст» (была организация с таким странным названием, осуществлявшая связи с заграницей) предложил им организовать артель, выполнить большой заказ для предстоящей Всемирной выставки в Париже и вообще работать в основном на заграницу — там их своеобразная миниатюра пойдет широко.

4 декабря 1924 года все трое были в Палехе, и Голиков вдруг увидел, что семена, посеянные им в души истых художников, дали всходы — нужен был просто еще один, последний, толчок, чтобы все сдвинулось и пошло в рост. Вечером 5 декабря в доме Александра Котухина собрались семь уже попробовавших себя в миниатюре мастеров и постановили организовать «Артель древней живописи». Такое название, как им казалось, лучше всего выражало суть новой живописи. С этого момента и исчисляется теперь официальная история палехского искусства. Вот эти семеро: Иван Голиков, Иван Маркичев, Иван Баканов, Александр Котухин, Владимир Котухин, Александр Зубков, Иван Зубков. Позже писатель Ефим Вихрев очень образно назвал эту группу соцветием Иванов на ивановской земле. Он же писал, что «биографии Иванов схожи, как имена. У всех, за немногими исключениями, трехвековая художественная преемственность и пьяницы отцы, у всех — сельская школа в детстве и шестилетняя учеба у Сафонова или Белоусова. Каждый из них оставил крупицы своей работы где-нибудь в Новодевичьем монастыре, в Грановитой палате, в московских и питерских храмах. Все они встречались на своих иконописных путях с В. М. Васнецовым или Нестеровым. Не обладая большой грамотностью, все они, словно по уговору, прочитали на своем веку «Историю искусств» Гнедича или Бенуа. И все побывали в окопах».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.