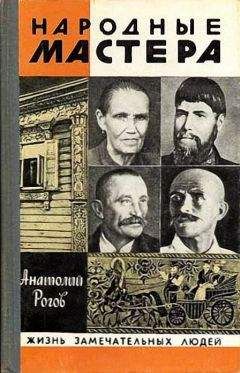

Анатолий Рогов - Народные мастера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Народные мастера"

Описание и краткое содержание "Народные мастера" читать бесплатно онлайн.

Книга писателя Анатолия Рогова посвящена жизни и творчеству выдающихся мастеров, родоначальников всемирно известных промыслов: Анне Мезриной - дымковская игрушка, Игнатию Мазину - городецкая живопись, Василию Ворноскову - кудринская резьба, Ивану Голикову - палехская лаковая живопись. Автор обращается и к истории, и к сегодняшнему дню народных промыслов, их богатейшим традициям.

Наверное, подумал Александр Александрович в тот долгий разговор и о возможном воскрешении своей мастерской в условиях новой экономической политики. Наверное, подумал, потому что все дела забросил и уже на следующее утро повел Ивана Ивановича в Кустарный музей. Решили посмотреть, нет ли чего подходящего для них там.

Остановились у витрины с черными лаковыми изделиями из подмосковного села Федоскина, украшенными писаными яркими миниатюрами, старались разглядеть технику письма и понять, что это за материал такой — папье-маше. Голиков знал, что его делают из картона, но, как картон становится толстым, черным, лакированным и твердым, словно кость, понятия не имел…

Федоскинцы писали на коробочках и пластинах в основном миниатюрные копии с известных картин да традиционные русские чаепития и катания на тройках. Писали масляными красками весьма реалистично, и прелесть этих вещей заключалась не в манере, а в том, что, кроме красок, в ней использовались настоящий перламутр и сусальное золото, виртуозно запрятанные под лак. Искусство такой миниатюры, точнее говоря, технологию изготовления папье-маше и способы письма по нему завез в Россию из Германии еще в восемнадцатом веке московский купец Петр Коробов — первый владелец Федоскинской фабрики. Но при нем и тематика росписей была пришлой, по немецким образцам. А вот его зять и преемник — бедный московский дворянин Петр Лукутин, к которому Федоскино отошло в 1825 году, повернул дело на создание росписи чисто национальной, народной по характеру и сюжетам. «В русской бане», «Лапти плетут», «Крестьянская семья», «Отдых в поле», «Возвращение с ярмарки», «Игра в шашки» — подобных картинок появилось при нем несчетное множество, причем весьма оригинальных, полулубочных по решениям. При Лукутине же и употребление золота и перламутра началось, и фабрика, а она к тому времени официально уже называлась Лукутинской, вышла в число самых знаменитых лаковых производств во всей Европе.

Но это все было в девятнадцатом веке, а к двадцатому дело зачахло и выродилось в довольно слащавые поделки и копии с известных картин, в основном так называемой «русской тематики», очень модной в ту пору, — со всяческих пышных боярских свадеб, царских охот и пиров кисти К. Маковского, А. Литовченко, В. Шварца…

«Палехская «строгановка» ведь тоже миниатюра, — думал Голиков, — не может быть, чтобы она на черном лаке хуже выглядела. Да и золотом мы работаем тоньше и ловчее».

А дальше произошло то, о чем профессору Бакушинскому поведал директор Кустарного музея. Глазунов попросил выделить им несколько заготовок из папье-маше — знал, что они в музее есть. На него замахали руками: вы, мол, иконописцы, и ничего у вас не получится…

«Задело меня самолюбие, — вспоминал Иван Иванович, — Кустарный музей не дал нам сырья, рассерчал на них…».

Рассерчал и не мог успокоиться до тех пор, пока не наткнулся в доме Глазунова на обычную фотографическую черную ванночку, по-теперешнему — кюветку.

— А это из чего?

— Тоже папье-маше.

Борта ванночки были мигом отпилены, и на этой самодельной пластинке он и написал копию с гравюры Доре «Адам в раю». Написал твореным золотом и серебром, только «золотами», как говорили в Палехе. «Много птиц, зверей и дерева».

Бакушинский позже шутил, что новый Палех тоже начался с Адама.

А уж «Пахаря»-то Голиков попробовал писать на федоскинском папье-маше яичной темперой. Палех в предреволюционные годы, пожалуй, один в целой России и сохранил этот древний и сложный способ многослойного прозрачного письма нежными красками, разведенными на эмульсии из яичного желтка. В сочетании с черным глубоким лаком такая живопись давала поразительный эффект: начинала светиться и играть как нечто самоцветное.

Вскоре в Москве объявился еще один хороший палехский мастер, работавший раньше в основном по реставрации древних новгородских и псковских фресок и икон, — Иван Петрович Вакуров. После революции подался он на железную дорогу в чертежники, да тоже понял, что надо искать какого-то более серьезного применения своему таланту и мастерству.

А Голиков уже сочинял композиции сам, больше на темы крестьянской жизни. Изобразил пряху, пахаря, петухов дерущихся, деревенскую гулянку. По стилю все это, правда, получалось очень разным: и от иконы что-то, и от лубочных картинок, а то вдруг и от японских миниатюр. Только в самой последней работе, где у него два мужика играли в шашки, он прямо взял да и пошел от «строгановки», от пышного русского барокко — в обстановку его ввел, фигуры сделал похожими на апостольские, — вещь эта сразу цельней и наряднее других оказалась, потому что богатое узорочье сделало темперную живопись на черном лаке еще сказочней и привлекательней.

Очень она Вакурову понравилась, и хотя скуп он был на слова и похвалы, а тут не удержался, похвалил Голикова. Понаблюдал за его работой, понаслушался его фантазий насчет перспектив затеянного дела, рассудил, что в России и вправду еще не было ничего похожего, и вошел в мастерскую Глазунова.

Потом еще два хороших палехских мастера стали к делу подключаться — Александр Васильевич Котухин и Иван Васильевич Маркичев. Правда, работали они наездами.

Всеми деловыми вопросами занимался Глазунов — сырьем, заказами, реализацией, — сам писал уже мало, но по старой хозяйской привычке и на голиковских, и на всех остальных миниатюрах ставил свою фамилию. Раньше так было заведено — и по сю пору лежат в музеях первые работы Ивана Ивановича Голикова под чужим именем…

Теперь уж Кустарный музей всячески поддерживал их, обеспечивал заказами, а Анатолий Васильевич Бакушинский стал главным советчиком, по существу, научным руководителем всего начинания. Знакомился почти с каждой новой миниатюрой, досконально разбирал их, уговаривал мастеров идти в своих поисках от какого-нибудь определенного стиля, по его мнению, лучше всего от палехских акафистов «Николаю», «Божьей матери» и «Спасителю» (больших житийных икон с множеством клейм вокруг основного изображения святого), что хранились в Крестовоздвиженском храме. Из палехских эти иконы были самые поэтичные и самые мирские по своей трактовке, а стало быть, и наиболее подходящие по стилистике для «переплавки» на новые нужды. И художественно эти акафисты, появившиеся в начале восемнадцатого века, были самым совершенным из всего, что создал Палех к тому времени, ибо начало свое они вели от строгих форм московской живописи шестнадцатого века и вместе с тем позаимствовали многое и у новгородской школы, и у строгановской, и у ярославской, которую Бакушинский называл чаще верхневолжской. Одним словом, это и был тот собственный палехский стиль, который вобрал в себя почти все лучшее, с чем пришла к восемнадцатому веку древнерусская живопись.

Голиковская барочно-поэтическая «Игра в шашки» оказалась тогда по своему характеру и цельности наиболее близкой к этому стилю — только наиболее, но не самой близкой, — и поэтому Бакушинский горячо приветствовал ее и одобрял, говорил, что вот такие дороги им и надо торить, а не кидаться вслед за федоскинцами на какие-то реальные копии с картин Семирадского или на подражание японской и иранской миниатюре, — это все пути хоженые и чужие. А шараханья такие были больше всего у Вакурова — рыночный спрос на знакомое-то всегда шире.

Занимался Анатолий Васильевич и эстетическим образованием мастеров, в основном Голикова, знакомил с историей искусства и с историей русской иконописи, с творчеством великих художников, рассказывал о законах декоративно-орнаментальной живописи, снабжал книгами…

В конце тысяча девятьсот двадцать второго года первые работы Голикова и Вакурова под фамилией Глазунова были показаны на художественно-промышленной выставке в Государственной академии художественных наук и отмечены дипломами первой степени. Их приобрел Кустарный музей.

7

«Анатолию Васильевичу, конечно, хорошо, — думал в ту пору Голиков, — он правильно говорит, что лучше всего опираться на акафисты. Красота и совершенство их действительно необыкновенные, выше и не придумаешь. Но мужики-то на апостолов похожими получаются. Пахарь — и тот как апостол. Смеются ведь некоторые… Нет, реальными, как у федоскинцев, им, конечно, быть не следует, так как миниатюра — это не станковая картина, значит, и вся природа у нее должна быть иная, драгоценная, как драгоценна и сама эта сияющая лаковая шкатулка или капельная бисерница. Как же на них прозой-то разговаривать, когда сами собой стихи просятся да песни задушевные, ни на что на свете не похожие. В древнерусской живописи такая пластическая и цветовая песенность, конечно, есть, но как от апостолов-то уйти?.. А композиции? Разве его кто учил их строить, ведь все по прорисям, по подлинникам. А тут надо на каждом предмете разные, да чтобы формой гармонировали, чтоб предмет еще драгоценней делали. Разве его кто учил человека в движении изображать, а не застылым, чтоб через движение его состояние чувствовалось, настроение, душа? И настроение природы, птиц, зверей. И лица, лица-то вообще не учили его писать, а они ведь живыми должны быть. Конечно, многое можно цветом передать, его звучанием, ритмикой, колерами, на то он и живописец, но надо еще приноровиться делать это на разнесчастном и таком, холера его дери, каверзном папье-маше. Ведь сколько он уже бьется: но то краски слишком густо положит — вся поверхность в шишках, то черный фон какие-то краски гасит, и они совсем не звучат, и до сих пор неизвестно, как их покрывать лаком, как сушить, как полировать. Отдают федоскинцам или в Жостово, на бывшую подносную фабрику Вишнякова, там пережгут, слишком желтые возвращают, живописи не видать, или вообще вконец испортят — все твердят, что яичная темпера для лаковых миниатюр не годится. Врут, очень даже годится. Потому-то федоскинцы и таятся, сколько уж их просили: покажите, как это самое папье-маше делается и все остальное, чтоб мы сами попробовали, так нет, секретничают, как при царском режиме…».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Народные мастера"

Книги похожие на "Народные мастера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Рогов - Народные мастера"

Отзывы читателей о книге "Народные мастера", комментарии и мнения людей о произведении.